疲労・動けない|がんばりすぎた身体に【休む力】を取り戻す

「朝起きても疲れが取れない」「気力がわかず、何もしたくない」「身体が鉛のように重い」

そんな状態が続いていませんか?

一時的な疲れではなく、休んでも回復しない“慢性的な疲労”は、

身体のバランスが崩れ、エネルギー(気)の流れが滞っているサインです。

木氣治療室では、脈診や腹診を通して、身体がどこで止まっているのかを丁寧に見極め、

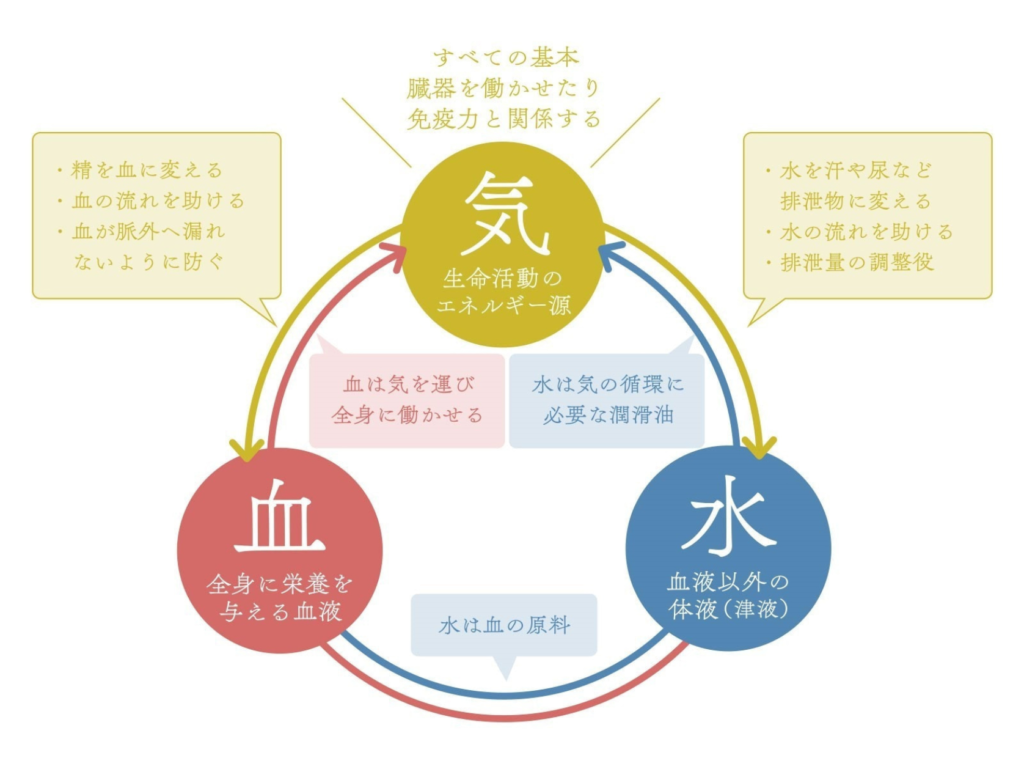

東洋医学的に“気・血・水”の巡りを整えながら、

再び「動ける身体」「笑顔で過ごせる日常」を取り戻すお手伝いをしています。

西洋医学からみた疲労・倦怠感

西洋医学では、疲労は身体的・精神的ストレスによるエネルギー消耗とされています。

睡眠不足、栄養不足、ホルモンの乱れ、自律神経の過活動などが重なり、

筋肉や神経の回復が追いつかず、「休んでも疲れが取れない」状態になります。

また、うつ状態や慢性疲労症候群、甲状腺機能低下症、鉄欠乏などが隠れている場合もあり、

検査で異常が見つからなくても、身体がSOSを出していることは多いのです。

西洋医学的な治療は、休養・栄養・投薬が中心ですが、

根本的な「気力の低下」や「回復力の落ち込み」には、

東洋医学的なアプローチが効果的なこともあります。

東洋医学でみる「動けないほどの疲れ」

東洋医学では、疲労を「気・血・水」の不足や滞りととらえます。

特に「気」が不足すると、全身の働きが弱まり、まるで“エンジンが止まったような”状態になります。

主なタイプは次の通りです。

●気虚(ききょ)型

エネルギーそのものが不足し、倦怠感・息切れ・食欲低下などが起こる。

●脾虚(ひきょ)型

食べても栄養を作れず、身体を動かす力が出ない。胃もたれや下痢を伴うことも。

●腎虚(じんきょ)型

生命エネルギーが低下し、全身のだるさ・足腰の重さ・集中力の低下を感じる。

●気滞(きたい)型

ストレスで気の流れが滞り、イライラ・ため息・眠れない・疲れが抜けない。

●血虚(けっきょ)型

血が不足し、顔色が悪い・めまい・立ちくらみ・動悸などが出る。

このように、同じ「疲れ」でも原因は人によって違います。

だからこそ、脈や腹の状態をみて、その人だけの「疲労の根」を探ることが大切です。

鍼灸で回復力を取り戻す

鍼灸は、“気を動かし、血を巡らせる”ことで身体の自然な回復力を高めます。

① 自律神経の安定

鍼の刺激で交感神経と副交感神経のバランスを整え、

休息モードに入りやすい身体に導きます。

② 血流改善と酸素供給

血の巡りを良くして筋肉や脳への酸素供給を高め、疲れを抜けやすくします。

③ 気を補う

「気虚」体質の方には、脾・腎を補い、身体の芯からエネルギーを補充します。

④ 心身のストレス緩和

胸のつかえ・息苦しさ・不安・焦りなど、精神的疲労にも鍼灸が有効です。

鍼は浅くやさしく、痛みはほとんどありません。

施術中に「体がふっとゆるむ」「頭が軽くなる」と感じる方も多くいらっしゃいます。

五臓六腑からみた疲労の背景

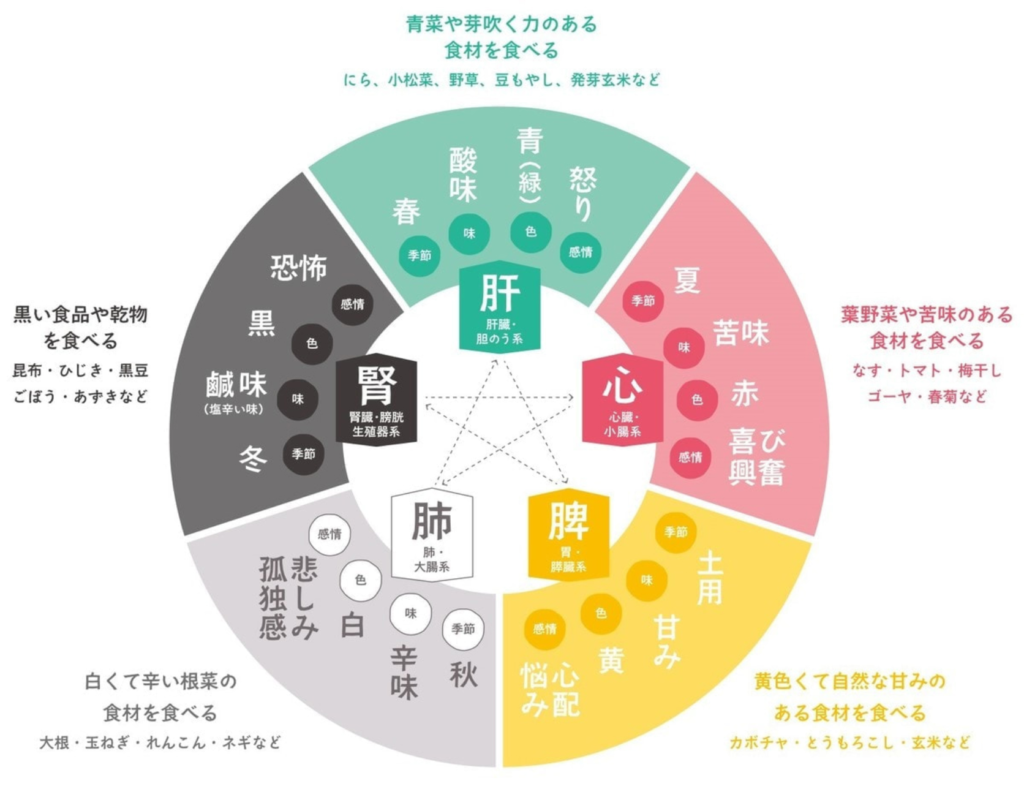

東洋医学では、疲れや無気力の背景には脾・肝・腎の働きが深く関わっています。

・脾:栄養を作り出す臓。脾が弱るとエネルギー不足になり、動けなくなる。

・肝:気の流れを調整し、ストレスを受け止める臓。肝が滞ると気持ちも身体も動かなくなる。

・腎:生命エネルギーの源。腎が弱ると全身の力が抜け、慢性疲労に。

鍼灸では、これらの臓腑を調和させることで、

「ただ休むだけでは回復しない疲れ」を、内側から整えていきます。

日常生活での養生法

疲労や無気力を改善するには、“がんばる”より“ゆるめる”ことが大切です。

● 睡眠を優先する

眠れない夜は無理に寝ようとせず、深呼吸やアロマで身体をゆるめることから。

● 食べすぎ・飲みすぎを控える

脾を守るためには腹八分目を意識。冷たい飲み物は控えましょう。

● 呼吸を意識する

ストレスで浅くなった呼吸を整えることで、気の流れがスムーズになります。

● 自然に触れる

太陽の光や風を感じることで、自律神経が整い、心身が回復しやすくなります。

木氣治療室の疲労回復治療

木氣治療室では、「ただ休んでも治らない疲れ」を東洋医学の視点から整えます。

脈診・腹診を通して、どの臓腑が弱っているかを確認し、

はり・お灸を使い分けて「気を補い・巡らせ・整える」施術を行います。

「体が重くて朝がつらい」「休日も動けない」「疲れがずっと取れない」

そんな方の多くが、数回の施術で「体が軽くなった」「呼吸が深くなった」と実感されています。

がんばり続けた身体に、“休む力”を取り戻してあげませんか?