不安障害|薬に頼らず、心と身体を整える鍼灸

「病院で異常がないと言われた」「薬を飲んでいるけど、すっきりしない」

そんな不安や動悸、息苦しさを抱えて来院される方が増えています。

東洋医学では、不安や焦りは単なる“心の問題”ではなく、

身体の中の「気・血・水」のバランスや、五臓(特に心と腎)の働きの乱れが原因と考えます。

鍼灸では、身体と心の両面から整え、深い呼吸と落ち着きを取り戻すサポートを行います。

西洋医学における不安障害の考え方

西洋医学では、不安障害は「過剰な心配や恐怖が続き、日常生活に支障をきたす状態」とされています。

代表的な症状には、動悸、発汗、息苦しさ、集中力の低下、不眠、焦燥感などが挙げられます。

不安障害の原因は、ストレスや環境要因に加え、脳内の神経伝達物質(セロトニン・GABAなど)のバランスが崩れることで生じると考えられています。

治療は主に薬物療法(抗不安薬・抗うつ薬)や心理療法が中心ですが、薬の副作用や依存への不安を訴える方も少なくありません。

東洋医学における不安の考え方

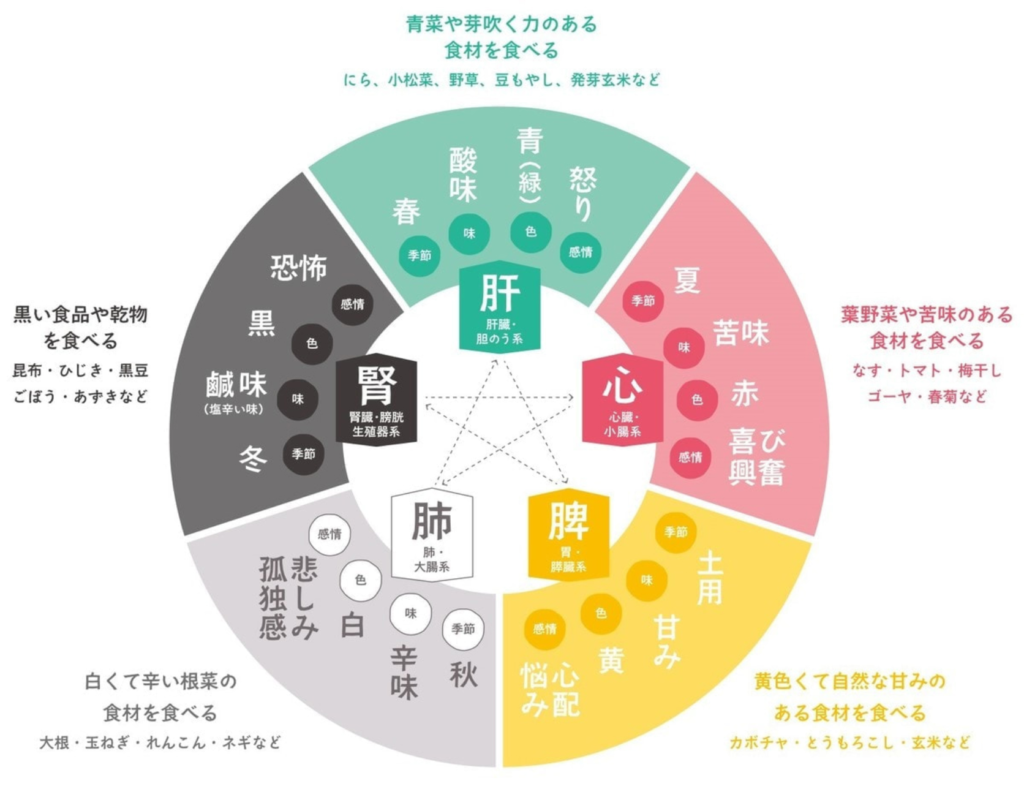

東洋医学では、不安は「心(しん)」と「腎(じん)」のバランスが崩れることで起こるとされています。

心は精神活動を司り、腎は生命力の源。心が興奮し、腎が支えられなくなると、心が安定を失い、不安や焦りが生まれるのです。

また、「肝(かん)」が関与する場合も多く、ストレスや抑圧された感情が肝の“気”を滞らせると、胸のつかえやため息、情緒の波が生じやすくなります。

東洋医学では、不安は“心の病”というより“全身のエネルギーの乱れ”。

体を整え、呼吸を深めることで、心は自然と落ち着きを取り戻していきます。

鍼灸治療の効果とメカニズム

鍼灸治療は、自律神経やホルモンバランスを整えることで、不安の根本原因にアプローチします。

1. 自律神経の調整

鍼灸は交感神経と副交感神経のバランスを整え、心拍数や呼吸を安定させます。

特に「神門」「内関」「太谿」などのツボを用いることで、緊張を和らげ、深いリラックスを促します。

2. 神経伝達物質への作用

鍼刺激により、セロトニンやエンドルフィンが分泌され、脳の興奮状態を鎮め、自然な落ち着きをもたらします。

3. 身体の滞りを解消

不安や緊張で固まった筋肉や胸の圧迫感を緩め、呼吸を深くすることで、心身の“気の巡り”を回復します。

五臓六腑との関係(心・腎・肝のバランス)

不安は「心」の興奮、「腎」の弱り、「肝」の滞りが重なって起こります。

・心:精神活動の中心。心が熱を持つと、不安・動悸・不眠が起こりやすくなります。

・腎:生命エネルギーの貯蔵庫。腎が弱ると、体力や精神の安定が保てず、不安感が増します。

・肝:感情と気の流れを司る。肝の滞りはイライラや胸のつかえを引き起こします。

鍼灸では、この3つの臓のバランスを整えることで、全身の調和を取り戻します。

日常生活での整え方

不安を和らげるためには、日常の小さな習慣も大切です。

●呼吸を整える

不安を感じたら、鼻からゆっくり吸い、口から長く吐く呼吸を意識しましょう。

呼吸は自律神経に直接働きかけ、心を落ち着けます。

●食事

胃腸にやさしい食事を心がけ、冷たい飲食や刺激物を控えましょう。

小豆、黒ごま、くるみなどは「腎」を補う食材としておすすめです。

●意識の向け方

“不安を消そう”とするより、“身体を感じよう”とすること。

体の声に気づき、ゆるめることが、心を整える第一歩になります。

木氣治療室でできること

木氣治療室では、不安障害に対して「身体から心を整える鍼灸」を行っています。

脈診・腹診を通して身体の状態を丁寧に確認し、

ていしんや浅い鍼を用いた、痛みのない施術で自律神経を整えていきます。

病院で異常がないと言われても、不安や動悸に悩まされる方。

薬を減らしたい、自然な方法で整えたいという方に。

鍼灸は“心の安定を取り戻す”だけでなく、呼吸・睡眠・血流・体温まで改善し、

本来の穏やかな自分を取り戻す手助けとなります。

木氣治療室は、あなたが安心して“自分のペースで整える”場所です。

一人で抱え込まず、まずはお電話でもLINEでもお気軽にご相談ください。