更年期障害|心と身体のバランスを整える東洋医学のアプローチ

年齢を重ねるにつれて、

「最近、急に顔が熱くなる」「眠りが浅くなった」「気分の浮き沈みが激しい」

そんな変化を感じていませんか?

それは、心や体が“変化の季節”を迎えているサインかもしれません。

更年期は、女性の身体が自然なリズムの中で大きく変化する時期です。

しかし、その変化に心や身体がうまくついていけず、

のぼせ・発汗・不眠・イライラ・倦怠感など、さまざまな不調が現れることがあります。

木氣治療室では、こうした更年期の不調を「病気」ではなく、

心身が新しいバランスを探している過程と考えています。

東洋医学の視点から、五臓の働き・自律神経・ホルモンのバランスを整えることで、

薬に頼らず、身体そのものの回復力を引き出すお手伝いをしています。

「体も心も落ち着かない」「どこに相談していいか分からない」

そんな方こそ、一度ゆっくりとご相談ください。

あなたの今の状態に寄り添いながら、穏やかに整えていくお手伝いをいたします。

1. 更年期症状と更年期障害の違い

更年期は、女性が閉経を迎える前後の時期(およそ45〜55歳)に起こる心身の変化です。

この時期に現れる不調を「更年期症状」と呼びます。のぼせ・発汗・不眠・イライラ・疲労感などが代表的です。

一方で、症状が強く、日常生活に支障をきたす場合には「更年期障害」と呼ばれます。

気持ちの落ち込みや動悸、頭痛、肩こりなどが続き、仕事や家庭生活にも影響するような状態です。

「年齢のせい」と思い込んで我慢してしまう方も多いですが、

適切なケアによって心身のバランスはしっかり整えていくことができます。

2. 西洋医学における更年期障害の考え方

西洋医学では、更年期障害の主な原因を女性ホルモン(エストロゲン)の減少と考えます。

ホルモン分泌の急激な変化により、自律神経が乱れ、身体のさまざまな不調が現れます。

治療法としてはホルモン補充療法(HRT)が用いられ、

のぼせ・発汗・不眠・気分の落ち込みなどの改善が期待できますが、

副作用(乳房の張り、不正出血、血栓リスクなど)や体質との相性にも注意が必要です。

最近では、抗不安薬・抗うつ薬の処方、または生活習慣の見直しによる自然な回復を目指すケースも増えています。

3. 更年期障害に対する薬の副作用・注意点

ホルモン補充療法(HRT)や漢方薬などは、症状に合わせて使われますが、

それぞれに副作用や注意点があります。

- HRTの副作用:乳房の張り、不正出血、吐き気、血栓のリスク

- 漢方薬の注意点:体質に合わない場合、肝機能障害やアレルギー反応を起こすことがあります

いずれの場合も、医師や専門家の指導のもと、体質と症状に合わせた治療を行うことが大切です。

4. 更年期における東洋医学的な体調の乱れの原因

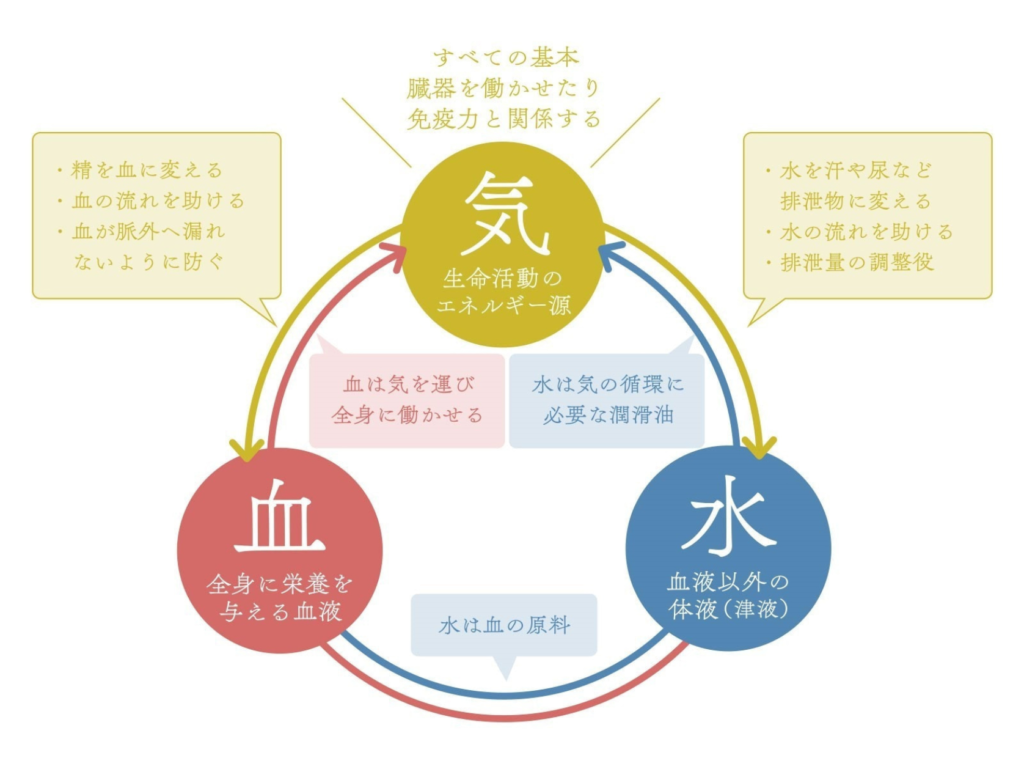

東洋医学では、更年期の体調不良を「気・血・水・腎」のバランスの乱れとして捉えます。

- 気(き):生命エネルギー。気の不足や滞りで疲労・イライラ・無気力に。

- 血(けつ):身体を潤し養うもの。不足すると冷え・頭痛・動悸が起こります。

- 水(すい):体内の水分。滞るとむくみやめまいが出やすくなります。

- 腎(じん):生命力の根。加齢とともに腎が弱まり、ホルモンや自律神経のバランスが崩れやすくなります。

また、ストレスによる「肝」の機能低下、自律神経の乱れ、体質変化(肝腎陰虚など)も関係します。

これらが複雑に影響し合うことで、更年期の心身の不調が現れるのです。

5. 東洋医学における更年期障害の理解

更年期は、東洋医学では「腎虚(じんきょ)」「肝鬱(かんうつ)」「陰陽の乱れ」が重なりやすい時期です。

- 腎虚:生命エネルギーが不足し、倦怠感・不眠・耳鳴り・乾燥などが現れます。

- 肝鬱:ストレスや感情の抑圧により、イライラ・怒り・胸のつかえ感などが起こります。

- 陰陽の乱れ:体の潤いと温かさのバランスが崩れ、のぼせ・発汗・不安感が出やすくなります。

東洋医学では、これらの要因を整えることで、身体全体の調和を取り戻します。

6. 鍼灸治療の効果・メカニズム

鍼灸は、身体の自然治癒力を高め、自律神経やホルモンのバランスを整える治療です。

- 自律神経の調整:交感神経と副交感神経のバランスを整え、のぼせや不眠を改善。

- ホルモン分泌の安定:腎・肝を整えることで、エストロゲンの変動による不調をやわらげます。

- 血流促進とリラックス:全身の血行を促進し、冷え・肩こり・倦怠感を緩和します。

薬を使わずに体の中から整えるため、副作用が少なく、心身の両面からケアできるのが特徴です。

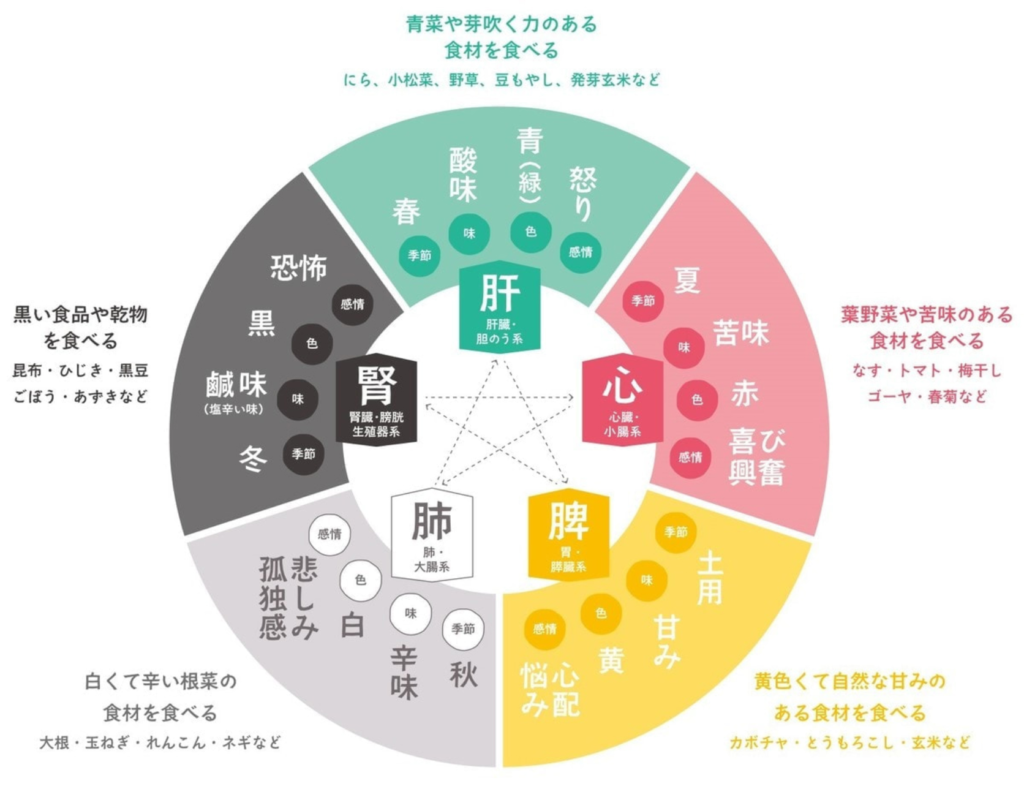

7. 五臓六腑との関係(特に腎・肝・心)

更年期には「腎・肝・心」の調和が大切です。

- 腎:生命エネルギーとホルモンの源。腎が弱ると疲労・乾燥・冷えが出やすくなります。

- 肝:感情と血の流れを司り、ストレスの影響を受けやすい。イライラや不眠の原因に。

- 心:精神の安定を保つ臓。動悸や不安、不眠は心と腎のアンバランスから起こります。

これらの臓器は互いに影響し合うため、どれか一つが乱れると全体のバランスが崩れやすくなります。

鍼灸では五臓の働きを整え、根本から体調を立て直していきます。

8. 日常生活での養生法

更年期のケアは、日々の生活の中でこそ効果を発揮します。

- 食事:大豆製品(納豆・豆腐)、発酵食品、緑黄色野菜を意識し、冷たい飲食を控えましょう。

- 運動:ウォーキングやヨガ、ストレッチで気と血を巡らせましょう。

- 心の整え方:深呼吸・瞑想・趣味の時間を持ち、自分の感情をやさしく受け止めることが大切です。

小さな積み重ねが、身体のリズムを安定させ、心の余裕を取り戻すきっかけになります。

9. 更年期と古典的鍼灸の関係

『黄帝内経』では、女性は7の倍数で身体が変化するとされ、49歳で「天癸(てんけい)」が枯れる=月経が終わると記されています。

これはまさに更年期の始まりを示したものです。

古典鍼灸では、この時期を「腎の衰えを補い、気血を養う時期」と捉え、腎・肝・心の調和を重視します。

現代の鍼灸でも、この古典的な理論をもとに、自律神経やホルモンバランスの調整を行い、身体が本来持つ回復力を引き出します。

🌿木氣治療室でできること

木氣治療室では、更年期による心身の不調に対して、脈診・腹診・舌診などの東洋医学的診断を行い、

その方の体質と状態に合わせたオーダーメイドの鍼灸治療を行っています。

痛みの少ない「てい鍼」や「散鍼」など、体にやさしい施術で、自律神経・ホルモン・五臓の調和を整え、

薬に頼らず自然に回復できる力を引き出します。

「気分の浮き沈みがつらい」「夜になると眠れない」「最近イライラしやすい」

そんなお悩みがある方は、お電話でもLINEでもお気軽に一度ご相談ください。

体と心の声に耳を傾けながら、あなたにとっていちばん穏やかな整え方を一緒に探していきましょう。