頭痛|薬に頼らず“頭の重さ”を根本から整える鍼灸

「頭がズキズキする」「天気が悪いと痛む」「薬を飲んでもまた痛くなる」

そんな頭痛に悩む方がとても増えています。

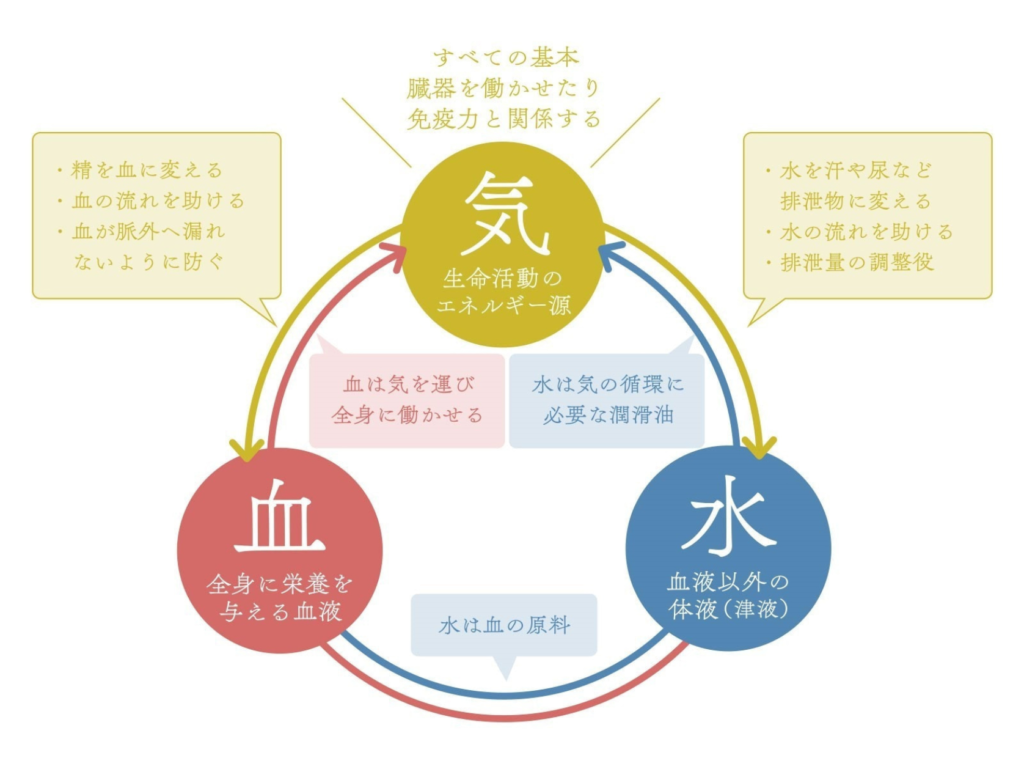

東洋医学では、頭痛は“頭だけの問題”ではなく、

身体全体の気・血の巡り、自律神経、ストレス、体質の乱れが関係していると考えます。

鍼灸では、痛みの原因を「めぐりの滞り」としてとらえ、

頭痛を抑えるのではなく、“痛みが起こらない身体”へと整えていきます。

西洋医学における頭痛の理解

西洋医学では、頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。

二次性頭痛は脳腫瘍やくも膜下出血など病気が原因のもので、緊急性があります。

一方、多くの方が悩むのは一次性頭痛であり、代表的なものに以下の3つがあります。

・緊張型頭痛:首や肩の筋肉がこわばることで起こる。長時間のデスクワークやストレスが原因。

・片頭痛:こめかみがズキズキと痛み、光や音に敏感になる。ホルモンや気圧の変化が関与。

・群発頭痛:目の奥が激しく痛むタイプ。男性に多く見られる。

西洋医学的な治療では、鎮痛薬や血管拡張抑制薬が用いられますが、

繰り返し薬を使用することで「薬物乱用頭痛」に陥ることもあります。

そのため、根本的に体質を整える東洋医学的アプローチが注目されています。

東洋医学における頭痛の理解

東洋医学では、頭痛は「気・血・水」の巡りや「五臓六腑」のバランスの乱れから生じると考えます。

・気滞(きたい)型:ストレスで気の流れが滞り、頭が締めつけられるように痛む。

・血虚(けっきょ)型:血が不足して頭に十分な栄養が届かず、ふらつきやボーッとする。

・肝火上炎(かんかじょうえん)型:怒りやストレスが溜まり、血圧が上がって頭が熱く痛む。

・痰湿(たんしつ)型:湿気や食べすぎによって体内に余分な水分が滞り、頭が重だるくなる。

つまり、同じ「頭痛」でも原因は人それぞれ。

木氣治療室では、脈やお腹を診ながら、あなたの体質に合わせた治療を行います。

鍼灸治療の効果とメカニズム

鍼灸治療は、自律神経・血流・筋肉・ホルモンのバランスを整えることで、

頭痛の根本改善をめざします。

1. 自律神経の調整

鍼刺激により副交感神経が優位となり、全身の緊張がゆるみます。

特に首や肩の筋肉が柔らかくなることで、緊張型頭痛に効果的です。

2. 血流の改善

鍼で頭部・頸部・背中の血行を促進することで、酸素不足による痛みを軽減します。

3. ホルモンバランスの安定

月経前後の頭痛や片頭痛には、ホルモンの変化が関係しています。

鍼灸は内分泌系に働きかけ、女性ホルモンのリズムを整えます。

4. 痛みの感受性を下げる

鍼刺激によりエンドルフィンが分泌され、痛みの感じ方が和らぎます。

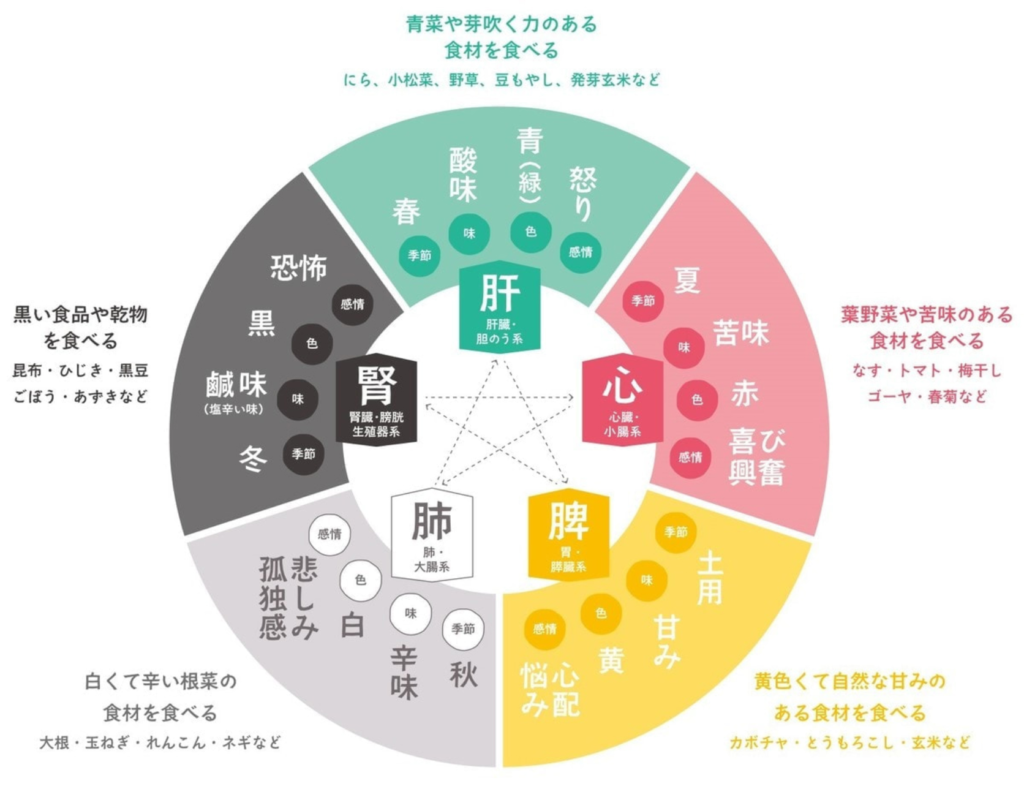

五臓六腑との関係(肝・脾・腎・心)

東洋医学では、頭痛は五臓の乱れと深く関係しています。

・肝:ストレスや怒りで気が上昇し、頭に熱がこもって痛む。

・脾:食べすぎ・疲労によりエネルギーが不足し、重だるい頭痛を起こす。

・腎:加齢や疲労によって腎精が減り、慢性的な頭の重さが続く。

・心:不安や緊張により動悸・不眠を伴う頭痛を引き起こす。

これらの臓腑を整えることで、「痛みを生まない身体」を育てていきます。

日常生活での養生法

鍼灸治療に加え、日常のセルフケアでも頭痛は大きく改善します。

●冷やしすぎ・温めすぎに注意

首や頭を冷やしすぎると血流が悪化し、頭痛を招きます。

寒い季節は首を温め、夏は冷房に注意しましょう。

●パソコン・スマホの使いすぎを控える

眼精疲労は頭痛の原因です。1時間に一度は目と肩を休めましょう。

●深呼吸でリラックス

ストレスによる頭痛には、1日数回の深呼吸が効果的です。

●睡眠リズムを整える

寝不足も寝すぎも頭痛を悪化させます。一定のリズムで休むことを意識しましょう。

木氣治療室でできること

木氣治療室では、頭痛を「身体全体の巡りの乱れ」として捉え、

脈診・腹診・舌診を通じて、根本原因を丁寧に見極めます。

鍼はごく浅く、痛みを感じにくい施術で、

首・肩・背中・頭部を中心に「気血の流れ」を整えます。

「薬に頼らず、自然に軽くなりたい」

そんな方に、東洋医学の鍼灸はとても有効です。

痛みを抑えるだけでなく、

“痛みを生まない身体”を一緒に育てていきましょう。