胃腸の不調|【食べる】を整え、心と身体を軽くする鍼灸

「胃が重い」「食欲がわかない」「すぐお腹が痛くなる」

そんな胃腸の不調に悩む方が増えています。

検査をしても異常がないのに、なぜかスッキリしない。

それは、身体のバランスの乱れや自律神経の不調、ストレスが影響していることがあります。

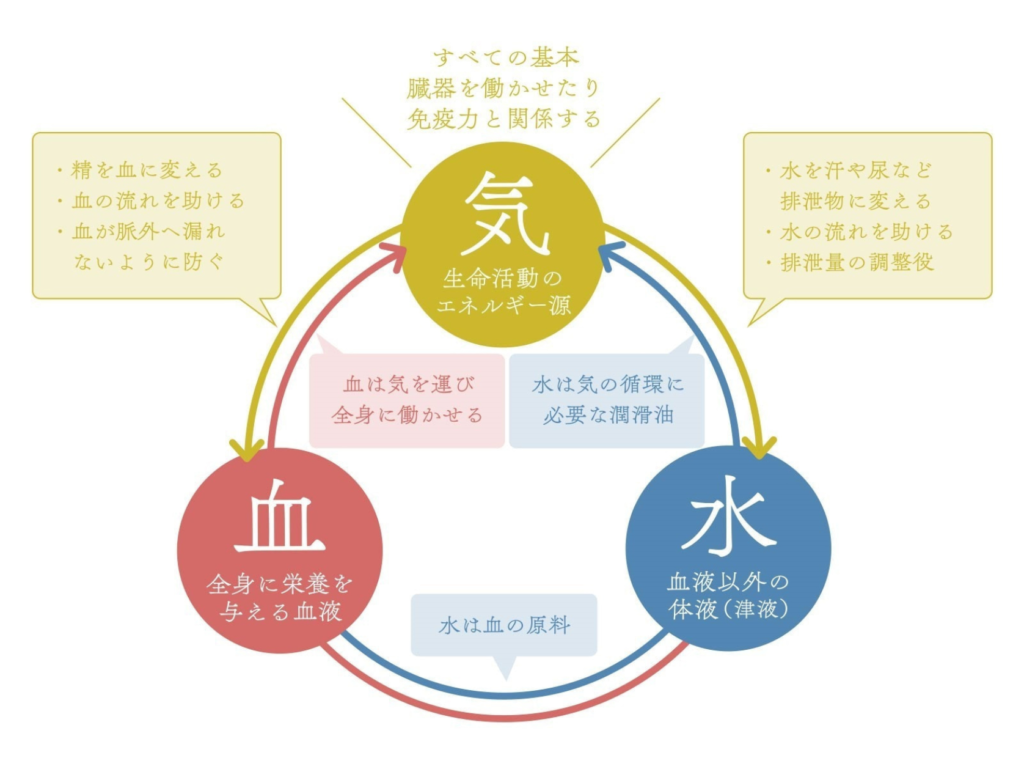

東洋医学では、胃腸の働きを支える「脾」と「胃」を中心に、

気・血・水の巡りを整えることで内側から回復を促します。

鍼灸は“消化を助けるチカラ”を取り戻し、心と身体を軽くしていく治療法です。

西洋医学における胃腸の不調

胃腸の不調は、ストレス、食生活の乱れ、自律神経の乱れなどによって起こることが多いです。

代表的なものには「機能性ディスペプシア(FD)」があり、

検査で異常がないにもかかわらず、胃もたれ・膨満感・食欲不振・痛みなどが続きます。

また、交感神経の緊張が続くと、胃腸の血流が低下し、消化機能が鈍くなります。

西洋医学では、胃酸の調整薬や整腸剤などを使うことが多いですが、

ストレスや自律神経のバランスを整えるケアも重要とされています。

東洋医学における胃腸の不調

東洋医学では、胃腸の働きを「脾胃」と呼び、

食べたものを「気・血・水」に変える中心的な臓と考えます。

脾胃が弱ると、エネルギー(気)を十分に作り出せず、

疲れやすい・胃が重い・むくみ・便通異常などが起こります。

また、ストレスや緊張が続くと、「肝」が脾胃の働きを妨げ、

胃痛や食欲低下、げっぷ、腹部膨満感が出ることもあります。

鍼灸では、この「脾胃」と「肝」のバランスを整え、

気の巡りと消化機能を回復させることで、不快な症状をやわらげます。

鍼灸治療の効果とメカニズム

鍼灸治療は、自律神経・内臓の血流・筋緊張に働きかけ、胃腸の自然な動きを取り戻します。

1. 自律神経の調整

鍼刺激により副交感神経が優位になり、胃腸の蠕動運動(ぜんどう)を活性化。

ストレスによる胃の緊張や食欲不振が改善されやすくなります。

2. 内臓血流の改善

鍼によって血行が促進されることで、胃腸への血液供給が増加。

消化・吸収の働きが整い、冷えや重だるさも軽減します。

3. ホルモン・神経伝達の安定化

セロトニンなどの神経伝達物質が整うことで、胃腸と心の両方に安定感が生まれます。

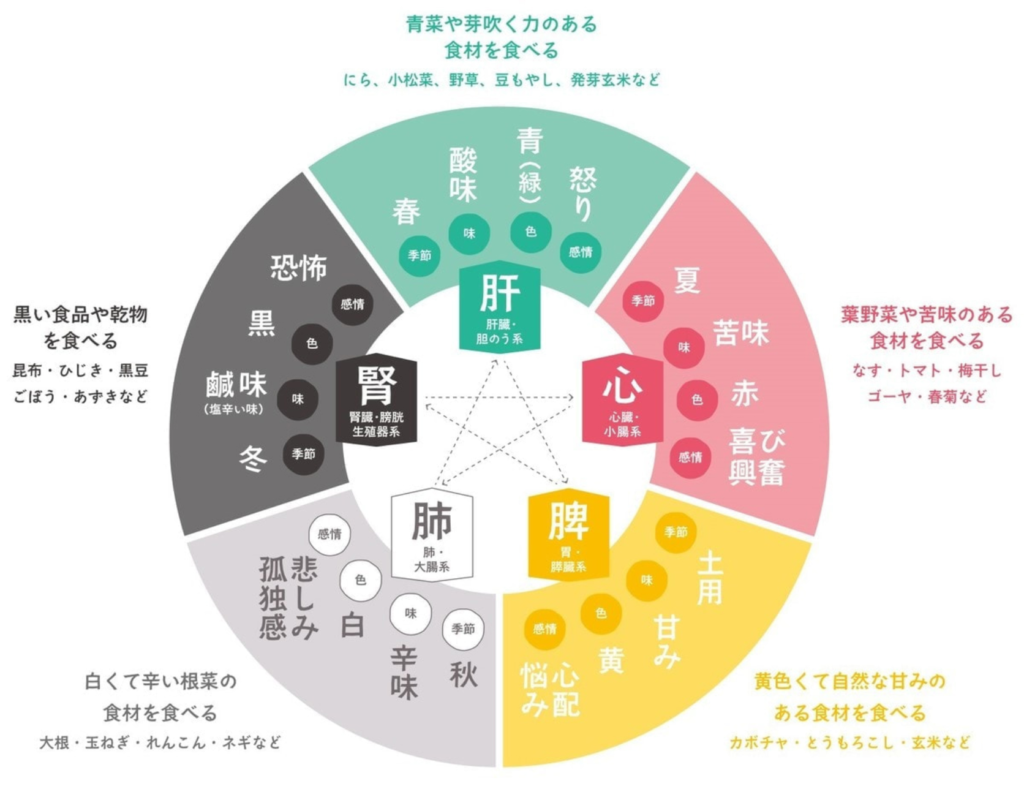

五臓六腑との関係(脾・胃・肝)

胃腸の働きは、五臓六腑の中でも「脾」と「胃」が中心です。

・脾:食べ物を気血に変える臓。冷えや甘い物の摂りすぎで弱りやすく、疲労・食欲低下を招く。

・胃:食べ物を受け取り、消化する働きを持つ。ストレスや早食いによって負担がかかる。

・肝:ストレスを受けやすく、肝の気が滞ると胃を圧迫し、痛みや張りを引き起こす。

鍼灸では、これらの臓を整えることで「食べる・消化する・排出する」という流れをスムーズにし、

心身の軽さを取り戻していきます。

日常生活での養生法

鍼灸の効果をより高めるために、日常生活でも「脾胃をいたわる」ことが大切です。

●冷たい飲食を控える

冷たい飲み物や生ものは胃腸を冷やし、消化力を低下させます。

常温~温かい食事を心がけましょう。

●食べすぎ・飲みすぎを避ける

脾胃は“働きすぎ”に弱い臓。腹八分目を意識するだけでも調子が整いやすくなります。

●ストレスケアをする

胃腸は心と直結しています。深呼吸や軽い運動で気の巡りを保つことが大切です。

●規則正しいリズムで食事をする

毎日同じ時間に食事をとることで、胃腸のリズムが安定します。

木氣治療室でできること

木氣治療室では、胃腸の不調を「身体全体のバランスの乱れ」として捉え、

脈診・腹診を通じて根本原因を探ります。

そのうえで、胃腸を温め、気の巡りを整える鍼灸を行います。

刺激はやさしく、痛みをほとんど感じません。

治療後には「お腹が温かい」「呼吸が深くなった」と感じる方も多くいらっしゃいます。

胃腸は“心の鏡”ともいわれます。

食事をおいしく味わい、心からリラックスできるようになるために——

東洋医学の力で、あなたの胃腸をやさしく整えていきましょう。