子どもの起立性調節障害|「朝起きられない」を責めないで

「朝になると起きられない」「学校へ行こうとすると頭痛やめまいがする」

「病院で“起立性調節障害”といわれたけれど、どうしたらいいか分からない」

そんなお悩みを抱える親御さんが、年々増えています。

起立性調節障害は、怠けではなく自律神経の働きがうまくいかなくなっている状態です。

東洋医学では、このような不調を“気の乱れ”や“五臓のアンバランス”としてとらえ、

鍼灸によって少しずつ体のリズムを整えていきます。

木氣治療室では、子どもの体に負担のないやさしい鍼灸で、

「朝起きられるようになった」「気持ちが落ち着いて笑顔が戻った」という変化をめざします。

起立性調節障害とは

起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)は、

自律神経の働きが乱れ、血圧や心拍数をうまく調節できなくなる病気です。

立ち上がると血圧が下がってめまい・ふらつきが起きたり、

頭痛・動悸・倦怠感が強く、朝起きられなくなってしまうのが特徴です。

特に小学校高学年から中学生に多く、成長期のホルモン変化や精神的ストレス、

生活リズムの乱れなどが関係しています。

西洋医学では、血圧を上げる薬や自律神経を整える薬が用いられますが、

効果に個人差があり、根本改善には時間がかかることも少なくありません。

主な症状

- 朝起きられない・午前中体調が悪い

- 立ちくらみ・めまい・頭痛

- 動悸・息苦しさ・胸の圧迫感

- 疲れやすい・集中力が続かない

- 食欲がない・胃が重い

- 気分の落ち込み・不安・涙もろさ

特徴的なのは午後から元気になるということ。

朝の不調が理解されず、「怠けている」「甘えている」と誤解されることも多いですが、

実際は自律神経がうまく働けない“身体の不調”なのです。

東洋医学からみた起立性調節障害

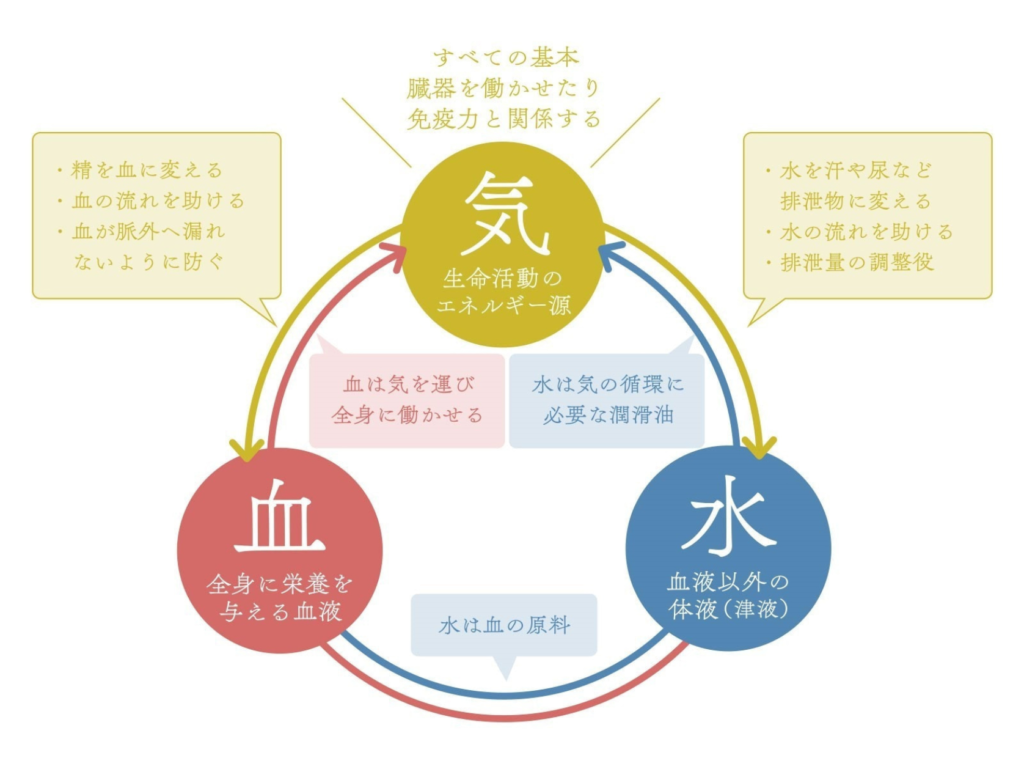

東洋医学では、この状態を「気虚」「気滞」「心脾両虚」「肝腎陰虚」などの

気血の乱れと五臓のバランスの崩れとしてとらえます。

●気虚(ききょ)タイプ

エネルギーが不足して朝がつらく、体力がない。

食欲不振・倦怠感・声が小さいなどが特徴。

●気滞(きたい)タイプ

ストレスや緊張で気の流れが滞り、胸のつかえ・ため息・不安を感じやすい。

●心脾両虚(しんぴりょうきょ)タイプ

考えすぎ・心配しすぎで脾(胃腸)と心(精神)が弱り、眠れない・食べられない。

●肝腎陰虚(かんじんいんきょ)タイプ

成長期や思春期によるホルモンバランスの乱れ。

イライラやのぼせ、耳鳴り、動悸が起こりやすい。

つまり、起立性調節障害は「心身がバラバラになっている状態」。

鍼灸では、全身のバランスを整え、自然に起きられる体へ導きます。

鍼灸でできること

鍼灸は、子どもでも安心して受けられるやさしい治療です。

木氣治療室では、刺激の少ない“てい鍼”や“温灸”を用いて、

自律神経の乱れを整え、気血の流れを回復させていきます。

① 自律神経のバランスを整える

鍼の刺激が副交感神経を高め、リラックスしやすい身体へ。

夜眠りやすくなり、朝の目覚めが少しずつ変わります。

② 脳と身体の“つながり”を回復

鍼灸は、脳内の血流やホルモン分泌にも影響し、

「動けない」「だるい」状態を根本から緩めていきます。

③ 気・血の巡りを整える

身体が冷えていたり、こもった熱がある場合も調整。

顔色・手足の温度・呼吸の深さが少しずつ変化していきます。

④ 心の安定を取り戻す

不安・涙もろさ・イライラなど、感情の揺れにも鍼灸は有効です。

「気持ちが落ち着いて笑えるようになった」という声も多く聞かれます。

家庭でできる養生法

起立性調節障害の回復には、日常生活の整え方も大切です。

● 朝はすぐ起こさず、ゆっくり体を起こす

横になったまま深呼吸→手足を動かして血流を促しましょう。

● 水分・塩分を意識的にとる

血圧の安定に役立ちます。麦茶・味噌汁・梅干しなどがおすすめです。

● 体を冷やさない

冷たい飲み物や夜更かしは避け、湯船でしっかり温まりましょう。

● できたことを褒める

「今日は起きられたね」「少し外に出られたね」など、

小さな達成を一緒に喜ぶことで回復が早まります。

木氣治療室の取り組み

木氣治療室では、起立性調節障害の治療を「心と身体の再教育」と考えています。

子どもの身体は繊細で、同時に柔軟です。

鍼灸によって少しずつ自律神経のリズムを整えることで、

「朝がつらい」から「自然に起きられる」に変わっていくことを目指します。

初回は、保護者の方と一緒にカウンセリングを行い、

お子さんの生活・性格・学校環境なども含めて丁寧にお話を伺います。

「頑張れ」と言えない子どものつらさに、寄り添う治療を。

ご家族で、少しずつ前に進んでいけるようサポートします。