便秘|自然に“出せる身体”を取り戻す鍼灸

「毎日スッキリしない」「お腹が張って苦しい」「便秘薬をやめられない」

そんなお悩みを抱える方がとても多くいらっしゃいます。

東洋医学では、便秘は単なる“腸の問題”ではなく、

気(エネルギー)・血(血液)・水(水分)の巡りや、

五臓(特に肺・脾・大腸・肝)のバランスの乱れから生じると考えます。

鍼灸は、身体の内側の流れを整えることで、

“自然に出せる力”を呼び覚まし、軽やかなお腹を取り戻していきます。

西洋医学における便秘の考え方

西洋医学では、便秘は大きく「機能性便秘」と「器質性便秘」に分けられます。

多くの方が悩むのは、腸に異常がないのに働きが鈍る「機能性便秘」です。

主な原因としては、

・食物繊維や水分の不足

・自律神経の乱れ

・ストレスや運動不足

・ホルモンバランスの変化(特に女性)

などが挙げられます。

西洋医学的な治療では、下剤や整腸剤を用いて排便を促しますが、

「薬を使わないと出ない」「お腹が張る」といった悩みが残る方も多くいます。

こうした背景から、自然な排便を取り戻すために鍼灸を選ぶ方が増えています。

東洋医学における便秘の考え方

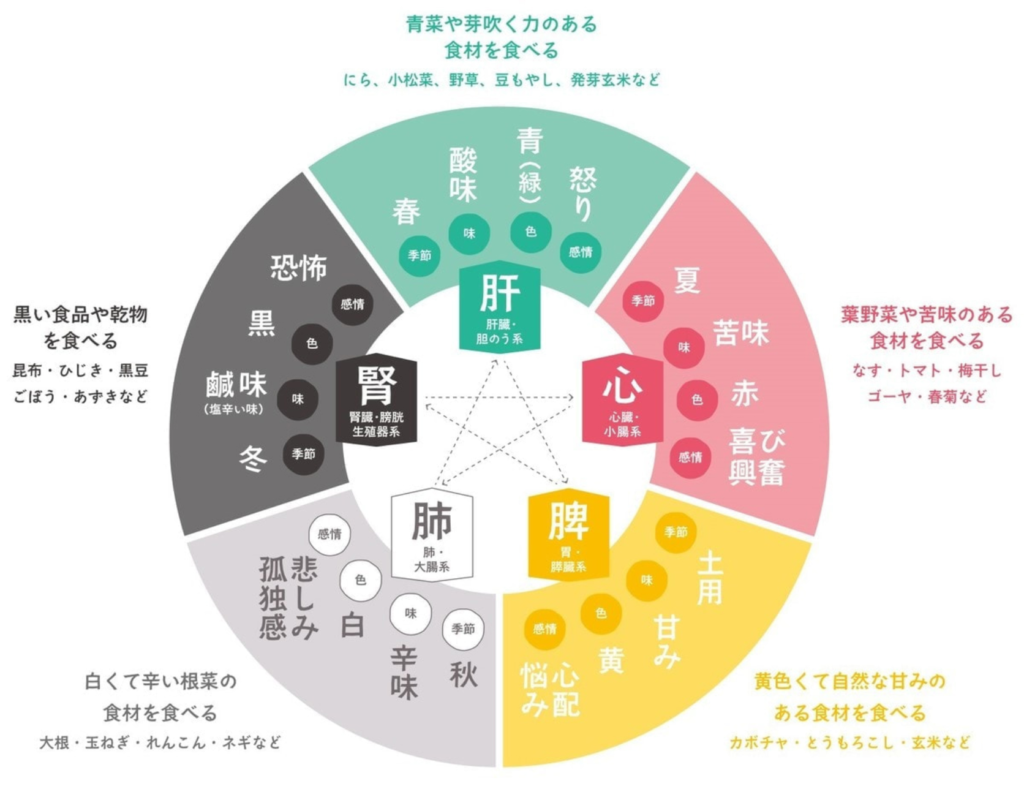

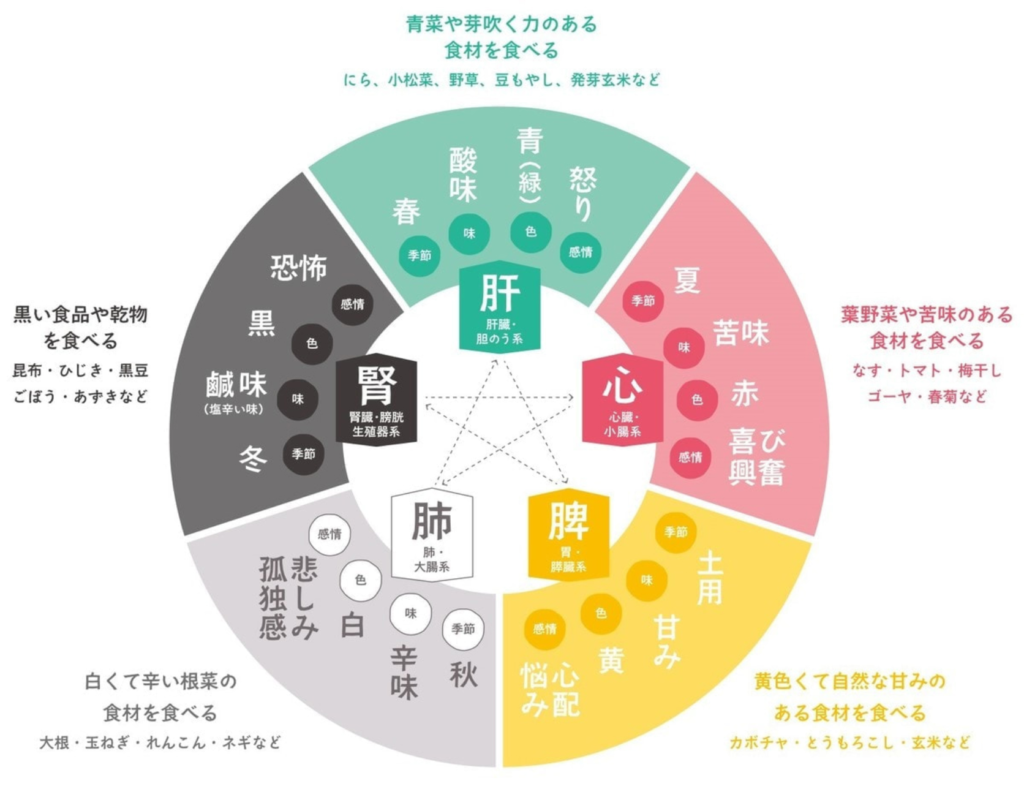

東洋医学では、便秘を「気・血・水の巡り」や「五臓六腑の働き」の乱れとして捉えます。

・気滞(きたい)タイプ:ストレスや緊張で気が滞り、腸の動きが悪くなる。イライラ・張り・げっぷが多い。

・血虚(けっきょ)タイプ:血の不足により腸に潤いがなくなる。コロコロ便・肌の乾燥・めまいを伴う。

・陰虚(いんきょ)タイプ:体の潤いが足りず、便が乾燥して出にくい。ほてりや口の渇きが特徴。

・寒滞(かんたい)タイプ:冷えによって腸の働きが鈍り、重だるさや冷えがある。

このように体質によって原因が異なるため、

鍼灸では脈やお腹の状態を診ながら、

その人に合ったツボを選び、根本から整えていきます。

鍼灸治療の効果とメカニズム

鍼灸治療では、自律神経や腸の蠕動運動を活性化し、自然な排便を促します。

1. 腸の動きを整える

鍼刺激は副交感神経を優位にし、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を活発にします。

これにより「出したいのに出ない」状態を改善します。

2. 血流と体温の改善

鍼でお腹の血流を促進することで、冷えによる腸の停滞を防ぎます。

特に下腹部や足の冷えが取れてくると、自然と排便リズムも整っていきます。

3. ストレス緩和と自律神経の安定

ストレスによる便秘には、首や肩・背中の緊張をゆるめる鍼が有効です。

深い呼吸とともにリラックスすることで、腸の働きも回復していきます。

五臓六腑との関係(肺・脾・大腸・肝)

東洋医学では「肺と大腸は表と裏の関係」とされ、

肺の気が十分に巡らないと、大腸の働きも鈍くなると考えます。

・肺:呼吸とともに気を全身に巡らせ、排便を助ける。

・脾:消化吸収を担い、便の質を整える。甘いもの・冷たいものの摂りすぎで弱りやすい。

・大腸:不要物を排出する臓。潤い不足や冷えで動きが悪くなる。

・肝:気の流れを調整し、ストレス便秘に関係する。

鍼灸では、これらの臓腑のバランスを整えることで、

“出す力”と“潤す力”の両方を取り戻していきます。

日常生活での養生法

便秘を改善するためには、日々の生活習慣もとても大切です。

●朝はコップ一杯の白湯を

目覚めてすぐの白湯が腸を刺激し、自然な排便を促します。

●冷たい飲食を避ける

冷えは腸の働きを鈍らせます。温かいスープや根菜を意識的に取り入れましょう。

●軽い運動やストレッチをする

お腹まわりの血流を促進することで、腸の動きがスムーズになります。

●発酵食品を毎日少しずつ

納豆・味噌・ヨーグルトなどは腸内環境を整えます。

●リラックスを心がける

ストレスは腸の動きを止めます。深呼吸や入浴、好きな時間を大切に。

木氣治療室でできること

木氣治療室では、便秘を「身体全体の巡りの問題」として捉え、

脈診・腹診で原因を丁寧に見極めます。

治療では、お腹や手足のツボを使い、腸の動きと気血の流れをやさしく整えます。

鍼は浅く、痛みの少ない方法で行いますのでご安心ください。

「薬に頼らず自然に出せる身体になりたい」

そんな方にこそ、東洋医学の鍼灸はぴったりです。

身体のリズムを整え、毎朝のスッキリを取り戻しましょう。

どうぞお気軽にご相談ください。