めまい|自律神経と“気の巡り”を整える鍼灸

「急にふらっとする」「立ち上がるとクラクラする」「グルグル回るような感覚がある」

そんな“めまい”に悩む方が増えています。

東洋医学では、めまいは“脳の病気”というよりも、

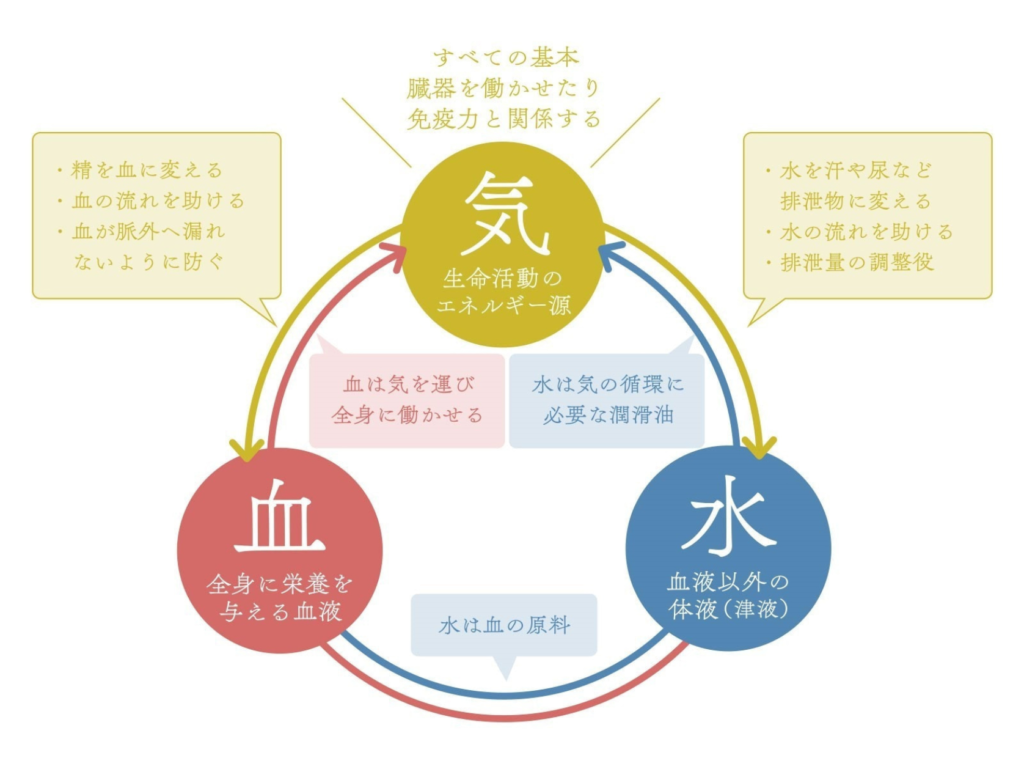

気・血・水(き・けつ・すい)の巡りが乱れた結果と考えます。

鍼灸では、身体のバランスを整え、

「めまいを起こしにくい体」を内側から育てていきます。

西洋医学におけるめまいの理解

西洋医学では、めまいは大きく3つに分類されます。

・回転性めまい:自分や周囲がぐるぐる回る感覚。

主に内耳(前庭や三半規管)の異常によるもので、メニエール病などが代表的です。

・浮動性めまい:ふわふわ・ふらふらする感覚。

脳や自律神経の乱れ、血流低下、ストレスなどが関係します。

・立ちくらみ型めまい:立ち上がった瞬間にクラクラする。

血圧の変化や貧血、脱水などが原因となります。

西洋医学的には、薬物療法(循環改善薬・自律神経調整薬)や安静指導が行われますが、

根本的な体質改善が難しいケースも少なくありません。

東洋医学におけるめまいの理解

東洋医学では、めまいを「気・血・水・腎」の乱れとして捉えます。

・気虚(ききょ)型:体のエネルギー不足により、頭に十分な気が届かない。疲れやすく立ちくらみが多い。

・血虚(けっきょ)型:血が足りず、脳への栄養が不足。顔色が悪く、冷え・抜け毛を伴う。

・痰湿(たんしつ)型:体内の水分代謝が滞り、頭に“余分な水”が上がることでグルグルする。

・肝陽上亢(かんようじょうこう)型:ストレスや怒りで気が上に上がり、頭痛や顔のほてりを伴う。

つまり、めまいの背景には“体の中の巡りの乱れ”があり、

鍼灸ではその根本を整えることで、症状を繰り返さない体づくりを目指します。

鍼灸治療の効果とメカニズム

鍼灸は、自律神経と血流のバランスを整え、

めまいの原因となる「巡りの乱れ」を改善します。

1. 自律神経の安定

鍼刺激が副交感神経を活性化し、緊張を和らげます。

これにより、ストレスや過労によるめまいが軽減されます。

2. 血流と酸素供給の改善

首・肩・頭部の血流を促すことで、脳への酸素供給が改善。

頭の“ぼんやり感”や“ふらつき”も和らぎます。

3. 水分代謝の調整

東洋医学的に“痰湿”が原因の場合、鍼灸で脾胃(消化)の働きを整え、

余分な水分を排出しやすい体へ導きます。

4. メンタルの安定

めまいは不安や恐怖を伴うことが多く、鍼灸によるリラックス効果で

心身のバランスを取り戻します。

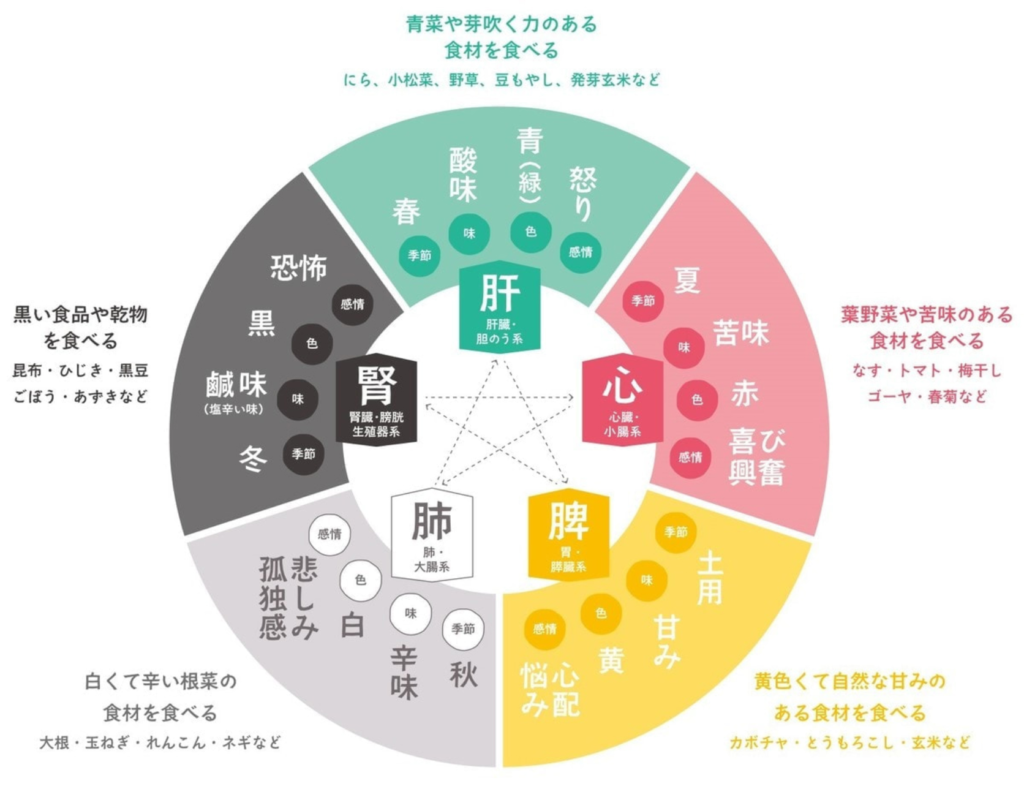

五臓六腑との関係(肝・脾・腎)

めまいは、五臓の中でも特に「肝」「脾」「腎」と深く関わっています。

・肝:ストレスや怒りで気が上に昇り、頭に熱がこもるとめまいが起こる。

・脾:消化吸収を担い、体の水分バランスを管理。脾が弱ると“湿”が頭に上がる。

・腎:生命力の源。加齢や疲労で腎精が不足すると、立ちくらみ・耳鳴り・めまいが生じる。

鍼灸では、これらの臓腑のバランスを整え、身体の軸を安定させることで、

「ふらつかない体」を取り戻します。

日常生活での養生法

めまいを防ぐには、生活の中で“巡り”を意識することが大切です。

●寝不足を避ける

睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こします。できるだけ同じ時間に寝起きしましょう。

●冷えを防ぐ

首・足首・お腹を温めることで、血流が改善し、立ちくらみを防ぎます。

●塩分・水分のバランス

水分だけでなく、ミネラルや塩分の摂取も意識することが大切です。

●ストレスを溜めない

深呼吸やストレッチ、好きな時間を持つことで「肝の気」を緩めましょう。

●食事は温かく消化の良いものを

冷たい飲食は脾の働きを弱めます。スープや煮物で内側から温めましょう。

木氣治療室でできること

木氣治療室では、めまいを「身体全体の巡りとバランスの乱れ」として捉え、

脈診・腹診を通して根本的な原因を探ります。

鍼はやさしく、身体の緊張を解くように施します。

特に「首・肩・耳まわり・背中」の経絡を整えることで、

自律神経と気血の流れを安定させます。

「病院では異常がないけれど、ふらつく」「薬を飲み続けたくない」

そんな方にこそ、東洋医学の鍼灸はおすすめです。

身体の中心が整うと、自然とめまいは起こりにくくなります。

どうぞお気軽にご相談ください。