冷え性でつらい足元を温める!鍼灸が教える根本改善と即効性のある方法

足元の冷え性で夜も眠れない、日中もつらい思いをしていませんか? この記事では、そんなあなたの足元の冷え性を根本から改善し、さらに即効性も期待できる鍼灸のアプローチを詳しくご紹介します。血行促進や自律神経の調整、東洋医学の視点から冷えのメカニズムを解き明かし、具体的な施術や自宅でできる温活術まで網羅。この記事を読めば、つらい足元の冷えから解放され、快適な毎日を取り戻すための具体的な方法が分かります。

1. 足元の冷え性 そのつらさと原因を理解する

足元の冷えは、多くの方が悩む身近な不調の一つです。単に足が冷たいというだけでなく、そのつらさは日々の生活の質を大きく低下させることがあります。靴下を重ね履きしても温まらない、布団に入っても足だけが冷たくて眠れない、といった経験はありませんでしょうか。この章では、なぜ足元が特に冷えやすいのか、そしてその冷えが身体にどのような影響を与えるのかを深く掘り下げていきます。

1.1 なぜ足元は冷えやすいのか?

足元が冷えやすいのには、いくつかの生理学的な理由があります。これらの理由を理解することで、ご自身の冷え性の原因をより深く把握する手助けとなるでしょう。

- 心臓から遠い位置にあること

心臓から送り出された血液は、全身を巡って酸素や栄養を運び、熱を供給します。足元は心臓から最も遠い位置にあるため、血液が到達するまでに温度が下がりやすく、また血流も滞りやすくなります。 - 重力の影響を受けやすいこと

血液は重力の影響を受けるため、足元に溜まりやすくなります。特にふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たして血液を心臓に戻しますが、この機能が低下すると、足元の血流が悪化し、冷えを引き起こしやすくなります。 - 筋肉量が少ないこと

筋肉は体内で熱を産生する主要な器官です。足の指先や足の甲など、足元には大きな筋肉が少ないため、熱の産生量が少なく、冷えを感じやすくなります。特に女性は男性に比べて筋肉量が少ない傾向にあるため、冷え性になりやすいと言われています。 - 自律神経の乱れ

自律神経は、体温調節に関わる血管の収縮や拡張をコントロールしています。ストレスや不規則な生活習慣などにより自律神経が乱れると、血管が適切に収縮・拡張できなくなり、末梢の血流が悪化して足元の冷えを引き起こします。 - 皮膚の薄さや脂肪の少なさ

足の指先や足の甲は、他の部位に比べて皮膚が薄く、皮下脂肪も少ない傾向にあります。そのため、外気温の影響を受けやすく、一度冷えるとなかなか温まりにくいという特徴があります。

これらの要因が複合的に作用することで、足元は特に冷えやすい部位となっているのです。

| 足元が冷えやすい主な理由 | 説明 |

|---|---|

| 心臓からの距離 | 血液が到達するまでに温度が下がりやすく、血流が滞りやすい |

| 重力の影響 | 血液が足元に溜まりやすく、心臓への戻りが悪くなる |

| 筋肉量の少なさ | 熱を産生する筋肉が少ないため、体温が上がりにくい |

| 自律神経の乱れ | 血管の収縮・拡張機能が低下し、血流が悪化する |

| 皮膚の薄さ・脂肪の少なさ | 外気温の影響を受けやすく、熱が逃げやすい |

1.2 冷え性が引き起こす身体への影響

足元の冷えは、単なる不快感にとどまらず、身体全体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。冷えを放置することは、ご自身の健康を損なうことにも繋がりかねません。

- 全身の血行不良

足元の冷えは、末梢血管の収縮を招き、全身の血行不良を引き起こします。これにより、肩こり、腰痛、頭痛といった症状が悪化したり、身体の隅々まで酸素や栄養が行き届かなくなったりします。 - 内臓機能の低下

身体が冷えると、内臓の働きも低下しやすくなります。特に胃腸の機能が低下すると、食欲不振、消化不良、便秘、下痢などの症状が現れることがあります。 - 免疫力の低下

体温が1度下がると、免疫力が30%以上低下すると言われています。冷え性の方は風邪を引きやすくなったり、体調を崩しやすくなったりするなど、病気への抵抗力が弱まる傾向があります。 - 自律神経の乱れの悪化

冷えは自律神経の乱れの原因となるだけでなく、その乱れをさらに悪化させる悪循環を生み出します。自律神経のバランスが崩れると、めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠など、多岐にわたる不調を引き起こすことがあります。 - 女性特有の不調

女性の場合、足元の冷えは生理痛の悪化、生理不順、不妊など、婦人科系のトラブルに深く関わっていることが多いです。骨盤内の血行不良が、これらの症状を悪化させる一因となります。 - 睡眠の質の低下

足が冷えていると、なかなか寝付けなかったり、夜中に足の冷えで目が覚めてしまったりすることがあります。これにより睡眠の質が低下し、日中の疲労感や集中力の低下に繋がります。

このように、足元の冷えは放置すると、様々な身体の不調を引き起こし、生活の質を大きく低下させる要因となります。ご自身の身体が発するサインを見逃さず、適切なケアを始めることが大切です。

| 冷え性が引き起こす身体への影響 | 具体的な症状や状態 |

|---|---|

| 全身の血行不良 | 肩こり、腰痛、頭痛、手足のしびれ |

| 内臓機能の低下 | 消化不良、便秘、下痢、食欲不振 |

| 免疫力の低下 | 風邪を引きやすい、体調を崩しやすい |

| 自律神経の乱れ | めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、イライラ |

| 女性特有の不調 | 生理痛の悪化、生理不順、不妊 |

| 睡眠の質の低下 | 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、疲労感 |

2. 鍼灸が足元の冷え性を根本から改善するメカニズム

2.1 血行促進と自律神経の調整

足元の冷え性の多くは、血行不良や自律神経の乱れが深く関わっています。鍼灸は、これらの根本原因に直接アプローチすることで、体の中から温まる力を引き出します。

まず、鍼の刺激は皮膚や筋肉の深部に働きかけ、血管を拡張させる作用があります。これにより、冷え切った足元へ滞っていた血液がスムーズに流れ込み、温かい血液が全身に行き渡るようになります。特に、毛細血管の血流が改善されることで、末梢の冷えが和らぎ、足先までポカポカとした温かさを感じやすくなるでしょう。

また、鍼灸は自律神経のバランスを整える効果も期待できます。冷え性の方は、ストレスや生活習慣の乱れにより、体を緊張させる交感神経が優位になりがちです。交感神経が過剰に働くと、血管が収縮しやすくなり、血行不良を引き起こします。鍼灸の施術は、副交感神経の働きを促し、過緊張状態にある自律神経をリラックスさせることで、体全体の血流を改善し、体温調節機能を正常に導きます。

2.2 東洋医学から見た「冷え」の捉え方

東洋医学では、冷えは単に足が冷たいという局所的な症状ではなく、体全体の「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」という生命活動を支える三つの要素のバランスが崩れ、体を温めるエネルギーである「陽気(ようき)」が不足している状態と捉えます。

足元の冷えは、特に次のような東洋医学的な体の状態と関連が深いと考えられています。

| 東洋医学的な冷えのタイプ | 主な特徴と原因(足元の冷えに関連) |

|---|---|

| 陽虚(ようきょ) | 体を温める「陽気」が不足している状態です。手足だけでなく全身が冷えやすく、疲れやすい、元気がないなどの症状を伴います。 |

| 気滞(きたい) | 「気」の巡りが滞り、冷えだけでなく、手足のしびれやむくみ、精神的な不調を伴うことがあります。ストレスが原因となることが多いです。 |

| 血瘀(けつお) | 「血」の巡りが滞り、足元が冷えるだけでなく、生理痛が重い、肌荒れ、肩こりなどの症状が現れることがあります。 |

鍼灸は、これらのバランスの乱れを読み解き、個々の体質や症状に合わせて全身のツボを選び、アプローチします。体の内側から「気」「血」「水」の巡りを整え、陽気を補うことで、冷えやすい体質そのものを改善していくことを目指します。

2.3 鍼灸で期待できる体質改善効果

鍼灸による足元の冷え性へのアプローチは、一時的な温熱効果にとどまりません。継続的な施術により、以下のような体質改善効果が期待できます。

- 冷えにくい体質への変化: 血行促進と自律神経の調整により、ご自身の体温を維持する力が強化され、冷えに強い体へと変化していきます。

- 代謝機能の向上: 全身の血流が改善され、内臓の働きが活性化することで、基礎代謝が向上し、体内で熱を作り出す力が強化されます。

- 免疫力の向上: 体温が上昇し、血流が良くなることで、免疫細胞の働きも活発になり、風邪を引きにくくなるなど、体全体の抵抗力が高まります。

- 消化器系の改善: 冷えが原因で起こる胃腸の不調(便秘や下痢など)も、内臓の血流改善と自律神経の調整によって緩和されることがあります。

- 睡眠の質の向上: 自律神経のバランスが整うことで、リラックス効果が高まり、深い睡眠が得られやすくなります。良質な睡眠は、体全体の回復力と体質改善を促します。

これらの効果は、足元の冷えだけでなく、冷えからくる全身の不調の緩和にもつながり、健やかな毎日を送るための土台作りとなります。

3. 即効性も期待 鍼灸による足元を温める具体的な施術

足元の冷え性に対する鍼灸の施術は、根本的な体質改善を目指しつつも、施術直後から温かさを実感できる即効性も期待できます。ここでは、鍼治療とお灸、そして足元に効果的なツボを用いた具体的なアプローチについて詳しくご紹介します。

3.1 鍼治療によるアプローチ

鍼治療では、非常に細い鍼を用いて、足元や全身の特定のツボを刺激します。この刺激により、滞っていた血流が促進され、冷え固まった筋肉の緊張が和らぎます。足元の冷えは、ふくらはぎや足裏の筋肉の緊張が原因で血行不良を起こしていることも少なくありません。

鍼をツボに打つことで、自律神経のバランスが整い、血管が拡張しやすくなるため、体の末端まで血液がしっかりと行き渡るようになります。また、冷えによって引き起こされる足のしびれや痛みに対しても、神経の働きを調整することで緩和が期待できるでしょう。鍼の刺激は、心地よいと感じる程度のものが多く、痛みに対する心配はほとんどありません。

3.2 お灸による温熱効果

お灸は、艾(もぐさ)を燃焼させることで得られる温熱効果を利用した施術です。足元の冷えに対しては、直接的な温かさで心地よさを提供し、同時にツボへの刺激によって体の内側から温める効果を発揮します。

お灸の温かさは、皮膚の表面だけでなく、深部の組織にまで届き、血行を促進します。これにより、冷えによって収縮していた血管が広がり、足元全体に温かい血液が巡るようになります。また、お灸の香りと温かさは、自律神経の副交感神経を優位にし、心身のリラックス効果も高めます。台座灸や棒灸など、肌に直接触れないタイプのお灸も多く、安心して施術を受けられます。

3.3 足元に効果的なツボとその働き

足元には、冷え性の改善に特に効果的なツボが集中しています。鍼やお灸でこれらのツボを刺激することで、血行促進や内臓機能の活性化、自律神経の調整が図られ、足元の冷えが和らぎます。

以下に、足元に効果的な代表的なツボとその働きをまとめました。

| ツボの名前 | 場所 | 主な働きと効果 |

|---|---|---|

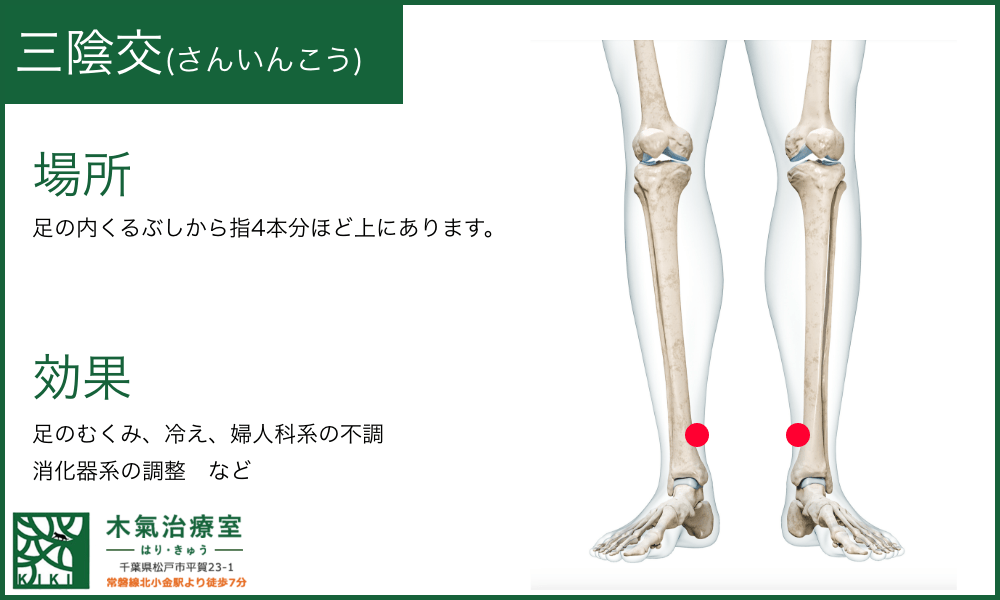

| 三陰交(さんいんこう) | 内くるぶしの最も高いところから、指幅4本分(ご自身の指)上の脛骨の後ろ側にあります。 | 冷え性やむくみの改善に特に効果的です。血行を促進し、婦人科系の不調や生理痛の緩和にも役立ちます。 |

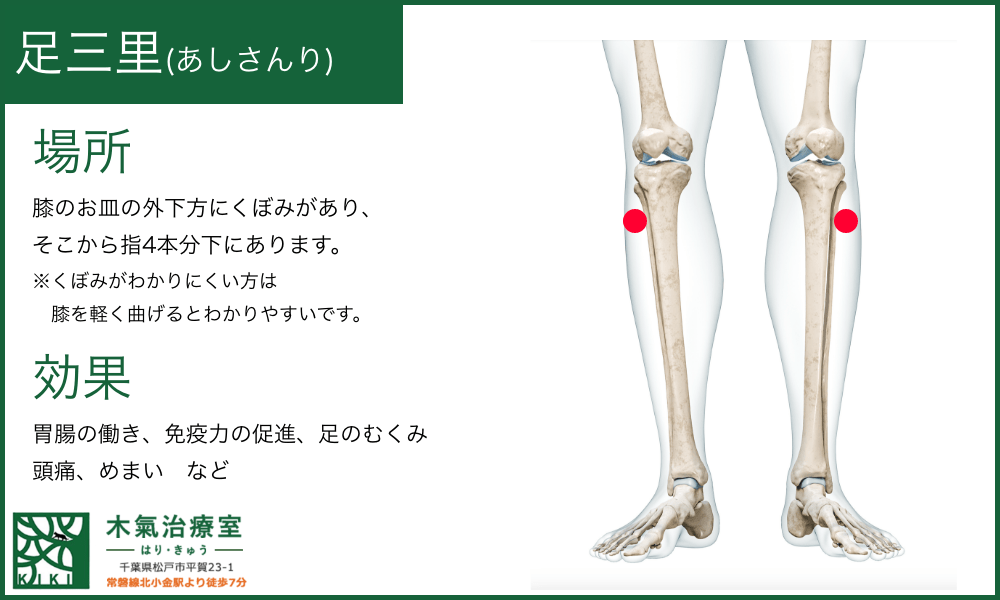

| 足三里(あしさんり) | 膝のお皿の外側にあるくぼみから、指幅4本分(ご自身の指)下の脛骨の外側にあります。 | 胃腸の働きを整え、全身の血行を促進します。足元だけでなく、全身の冷えや疲労回復にも効果が期待できます。 |

| 太衝(たいしょう) | 足の甲で、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみにあります。 | 血の巡りをスムーズにし、冷えによる足のつりや痛みを和らげます。精神的な緊張を和らげる効果もあります。 |

| 湧泉(ゆうせん) | 足の裏で、足指を曲げたときに一番くぼむ部分にあります。 | 生命エネルギーの源とされるツボで、冷え性や疲労回復、全身の倦怠感に効果的です。足元から温かさを感じやすくなります。 |

| 承山(しょうざん) | ふくらはぎの中央で、アキレス腱からふくらはぎの筋肉に移行するくぼみにあります。 | ふくらはぎの血行を促進し、足のむくみや冷えを改善します。足の疲れやだるさの軽減にも役立ちます。 |

これらのツボへの鍼やお灸による刺激は、足元の冷えを和らげるだけでなく、体全体の調子を整えることにも繋がります。専門家による施術で、ご自身の体質や症状に合わせた最適なアプローチを受けることが大切です。

4. 自宅でできる 足元を温めるセルフケアと冷え性対策

鍼灸院での施術効果を最大限に引き出し、持続させるためには、日々のセルフケアが非常に重要です。ここでは、ご自宅で手軽に実践できる足元の温活術や、冷え性を根本から改善するための食事、生活習慣、そしてご自身でできるツボ押しとお灸のポイントをご紹介します。

4.1 今日からできる足元の温活術

足元の冷えは、日々のちょっとした工夫で大きく改善できることがあります。今日から実践できる温活術を取り入れ、足元から全身を温めましょう。

| 温活術 | 実践ポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 靴下・レッグウォーマー | 締め付けの少ない天然素材(シルク、ウールなど)を選び、重ね履きも効果的です。特に足首を覆うレッグウォーマーは、足元の冷え対策に役立ちます。 | 足元からの熱放出を防ぎ、足首の血行を促進することで、全身の温かさを保ちやすくなります。 |

| 入浴・足湯 | 38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かる全身浴や半身浴は、身体の芯から温まります。足湯は、ふくらはぎまで浸かる深さで、20分程度を目安に行いましょう。 | 血行促進、リラックス効果、自律神経のバランス調整が期待でき、足元の冷えだけでなく全身の冷え性改善につながります。 |

| 足元のストレッチ | 足首を回す、つま先を上げ下げする、ふくらはぎを伸ばすなど、簡単な運動をこまめに行いましょう。特にデスクワークなどで長時間同じ姿勢が続く方は、意識的に動かすことが大切です。 | 足元やふくらはぎの筋肉を動かすことで、血流が促進され、冷え性の改善に役立ちます。 |

| 使い捨てカイロの活用 | 直接肌に貼らず、靴下の上や足の甲、ふくらはぎに貼ると効果的です。低温やけどには十分注意してください。 | 局所的に温めることで、一時的な足元の冷えを和らげることができます。 |

4.2 冷え性改善に役立つ食事と生活習慣

足元の冷え性を根本から改善するためには、身体の内側から温める食事と、規則正しい生活習慣が不可欠です。日々の選択が、体質改善へとつながります。

4.2.1 冷え性改善をサポートする食事

食事は、私たちの体を作る基本です。特に冷え性の方は、体を温める食材を積極的に取り入れ、バランスの取れた食生活を心がけましょう。

- 体を温める食材: 生姜、唐辛子、ネギ、ニラ、カボチャ、ゴボウなどの根菜類、鶏肉、羊肉などが挙げられます。これらの食材は、血行を促進し、体を内側から温める作用が期待できます。

- 発酵食品: 味噌、醤油、納豆、漬物などの発酵食品は、腸内環境を整え、免疫力の向上にもつながります。腸が健康であることは、全身の血行や代謝にも良い影響を与えます。

- 温かい飲み物: 常温や温かい飲み物を選びましょう。特に、生姜湯やほうじ茶、番茶などは体を温める効果が期待できます。冷たい飲み物や食品は、体を冷やす原因となるため、できるだけ控えることをおすすめします。

- バランスの取れた食事: 特定の食材に偏らず、主食、主菜、副菜をバランス良く摂ることが大切です。栄養が偏ると、代謝が落ち、冷えやすい体質につながることがあります。

4.2.2 冷え性改善に役立つ生活習慣

日々の生活習慣を見直すことで、冷えにくい体質へと変化させることができます。

- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなど、継続できる運動を習慣にしましょう。特にふくらはぎの筋肉を意識して動かすことで、足元の血流が改善され、冷え性の予防・改善につながります。

- 十分な睡眠: 睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、冷え性の原因となることがあります。質の良い睡眠を十分にとることで、身体の修復と回復が促され、体温調節機能も整います。

- ストレス管理: ストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良を招くことがあります。趣味の時間を持つ、リラックスできる環境を作るなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。

- 体を締め付けない服装: 締め付けの強い下着や靴は、血行を妨げ、冷えを悪化させる可能性があります。ゆったりとした服装を選び、特に足元は締め付けないように心がけましょう。

4.3 自分でできるツボ押しとお灸のポイント

鍼灸院での施術と合わせて、ご自宅でツボ押しやお灸を行うことは、足元の冷え性改善をさらに促進し、体質改善をサポートする効果が期待できます。正しいツボの位置と方法を学び、継続して実践しましょう。

4.3.1 足元の冷えに効果的なツボとその押し方

足元には、冷え性改善に役立つ重要なツボがいくつかあります。ツボを押す際は、息を吐きながらゆっくりと押し、息を吸いながらゆっくりと力を抜くのが基本です。気持ち良いと感じる程度の強さで、各ツボを数回繰り返して刺激しましょう。

| ツボの名前 | 場所 | ツボ押しのポイント |

|---|---|---|

| 三陰交(さんいんこう) | 内くるぶしの一番高いところから、指4本分(約3寸)上がった、すねの骨の後ろ側にあります。 | 親指で少し骨に当たるように、じんわりと圧をかけます。生理痛や更年期の症状にも良いとされています。 |

| 湧泉(ゆうせん) | 足の裏にあり、足の指を曲げたときにできるくぼみの中央に位置します。 | 親指の腹で、足の裏の中心に向かって強く押し込みます。足の疲れやだるさ、全身の活力を高めるツボです。 |

| 太谿(たいけい) | 内くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみに位置します。 | 親指と人差し指でアキレス腱を挟むようにして、くぼみを優しく刺激します。足元の冷えやむくみ、腎臓の働きを助けるツボとされています。 |

| 至陰(しいん) | 足の小指の爪の付け根の外側(小指側)に位置します。 | 親指と人差し指で挟むようにして、軽く刺激します。特に足先の冷えや、逆子の治療にも使われるツボです。 |

4.3.2 自宅でできるお灸のポイントと注意点

市販されている台座灸(台座付きの温灸)は、ご自宅で手軽に利用できます。温熱効果でツボを刺激し、血行促進やリラックス効果が期待できます。

- お灸の選び方: 初めての方は、熱さがマイルドなものから始めましょう。火を使わないタイプのお灸もありますので、ご自身の状況に合わせて選んでください。

- お灸の据え方:

- ツボの位置を確認します。

- 台座灸のシールを剥がし、ツボに直接貼り付けます。

- 火をつけるタイプのお灸は、専用のライターなどで火をつけます。

- 心地よい温かさを感じるまでそのままにし、熱すぎると感じたらすぐに取り除きます。無理に我慢しないことが大切です。

- お灸が終わったら、火が完全に消えていることを確認し、安全に処理します。

- 注意点:

- 火傷に注意: 熱すぎると感じたらすぐに取り除いてください。皮膚の弱い方や敏感な方は特に注意が必要です。

- 換気: 火を使うお灸は、必ず換気の良い場所で行いましょう。

- 継続が大切: 一度だけでなく、毎日または数日に一度など、継続して行うことでより効果が期待できます。

- 体調の変化: 体調が優れない時や、皮膚に炎症がある場合は、お灸の使用を控えましょう。

これらのセルフケアは、鍼灸院での専門的な施術と組み合わせることで、足元の冷え性改善への相乗効果が期待できます。ご自身のペースで無理なく続け、健やかな毎日を送りましょう。

5. まとめ

足元の冷え性は、日々の生活の質を大きく低下させるつらい症状です。鍼灸は、単に一時的に温めるだけでなく、血行促進や自律神経の調整を通じて、冷えやすい体質そのものを根本から改善へと導きます。即効性のある温熱効果も期待できるため、つらい症状の緩和と長期的な体質改善の両面からアプローチできることが大きな強みです。ご自宅でのセルフケアと組み合わせることで、さらに効果を高め、冷えに悩まない快適な毎日を手に入れることができるでしょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。