目の奥の重い痛みに【鍼灸】が効く!原因と根本解消法

目の奥が重く、つらい痛みに悩まされていませんか?その不快な症状は、単なる眼精疲労だけでなく、首肩のこりや頭痛、さらには自律神経の乱れなど、複数の原因が複雑に絡み合っている可能性があります。この記事では、目の奥の重さの根本的な原因を東洋医学と西洋医学の両面から深く掘り下げ、鍼灸がなぜそのつらい症状に効果的なのかを詳しく解説します。血行促進や筋肉の緊張緩和、自律神経のバランス調整といった鍼灸の作用を通じて、目の奥の重い痛みを根本から解消し、快適な毎日を取り戻すための具体的な方法をご紹介いたします。

1. 目の奥が重いと感じる原因とは?

目の奥の重さは、単なる疲れとして見過ごされがちですが、実際には様々な要因が複雑に絡み合って生じる不快な症状です。この重さが日常的に続く場合、それは身体からの大切なサインかもしれません。ここでは、目の奥の重さがなぜ生じるのか、その根本的な原因を探り、ご自身の状態を理解するための一助となる情報をお届けします。

1.1 目の奥の重さの主な症状と西洋医学的視点

目の奥の重さという表現には、人それぞれ異なる感覚が含まれています。具体的には、目の奥の圧迫感、鈍い痛み、異物感、そして目の疲れやかすみ目、まぶしさといった症状が挙げられます。これらの症状は、単に目だけの問題として捉えられがちですが、身体全体の不調と密接に関連していることが少なくありません。

一般的な見解として、目の奥の重さは、目の周囲の筋肉の過度な緊張や、目の奥への血行不良、さらには神経の圧迫などが原因で引き起こされると考えられています。また、目の酷使によるピント調節機能の低下や、目の乾燥による刺激も、この重い感覚に繋がることがあります。

目の奥の重さに伴いやすい主な症状と、それらが示唆する可能性のある身体の状態を以下にまとめました。

| 目の奥の重さに伴う主な症状 | 考えられる身体の状態 |

|---|---|

| 目の奥の圧迫感、鈍い痛み | 目の周囲の筋肉の過緊張、血行不良、神経の圧迫、頭部の筋肉の緊張 |

| 目の疲れ、かすみ目、まぶしさ | 眼精疲労、ピント調節機能の低下、ドライアイ、光刺激への過敏性 |

| 目の奥の異物感、乾燥感 | ドライアイ、まばたきの減少、涙液分泌の低下、目の表面の炎症 |

| 頭痛、首肩のこり、めまい | 首肩の筋肉の過緊張、血行不良、自律神経の乱れ、姿勢の悪化 |

| 吐き気、倦怠感、集中力の低下 | 自律神経の乱れ、全身疲労、精神的ストレス |

これらの症状が複合的に現れることで、日常生活に大きな支障をきたし、仕事や学業の効率低下、さらには精神的なストレスへと繋がることもあります。目の奥の重さが慢性的に続く場合は、その背景にある根本的な原因を探ることが大切です。

1.2 眼精疲労と目の奥の重さの関係

現代社会において、目の奥の重さを感じる最も一般的な原因の一つが眼精疲労です。単なる「目の疲れ」は、一時的な休息で回復しますが、眼精疲労は休息をとっても回復しない、あるいは悪化する目の症状や全身の不調を伴う状態を指します。

デジタルデバイスの普及により、スマートフォンやパソコンの長時間使用が日常となりました。これにより、私たちの目は絶えず画面に集中し、ピント調節機能を担う毛様体筋を酷使しています。毛様体筋は、レンズの厚みを変えることでピントを合わせる役割をしていますが、長時間緊張状態が続くと、この筋肉が凝り固まり、柔軟性が失われてしまいます。その結果、ピント調節がスムーズに行えなくなり、目の奥に重さや痛みを感じるようになるのです。

また、画面を凝視することで、まばたきの回数が極端に減少することも大きな問題です。まばたきは、目の表面に涙を均一に広げ、乾燥を防ぐ重要な役割を担っています。まばたきが減ると、目の表面が乾燥しやすくなり、ドライアイの状態を引き起こします。ドライアイは、目の異物感や痛み、そして目の奥の重さを悪化させる要因となります。

このように、眼精疲労は、目のピント調節筋の過緊張、血行不良、ドライアイといった複数の要因が絡み合い、目の奥の重い痛みや不快感を引き起こす主要な原因となっているのです。

1.3 首肩こりや頭痛が目の奥に影響するメカニズム

目の奥の重さは、目の問題だけでなく、首や肩の慢性的な凝り、さらには頭痛と深く関連していることが少なくありません。特に、長時間のデスクワークや不適切な姿勢は、首や肩の筋肉に過度な負担をかけ、硬直させてしまいます。

首や肩の筋肉、特に僧帽筋や胸鎖乳突筋、そして頭部を支える後頭下筋群などが硬くなると、その周辺を通る血管や神経が圧迫されます。この圧迫により、首から頭部、そして目へと続く血流が滞り、目の奥への酸素や栄養の供給が阻害されます。結果として、目の周囲の筋肉も酸欠状態となり、重さや痛み、だるさを引き起こすことがあります。

さらに、首や肩の筋肉の緊張は、頭部へと広がり、緊張型頭痛として目の奥に響くような痛みを感じさせることもあります。緊張型頭痛は、頭全体を締め付けられるような感覚や、後頭部から目の奥にかけての重い痛みが特徴です。これは、頭部の筋肉(側頭筋や後頭筋など)の緊張が、目の周囲の神経にも影響を与えるためと考えられています。

また、首の骨(頸椎)の歪みや、ストレートネックといった姿勢の問題も、首肩こりを悪化させ、結果として目の奥の重さに繋がることがあります。身体は全て繋がっているため、首肩の不調が目の奥に影響を及ぼすメカニズムは、非常に複雑かつ密接なのです。

1.4 自律神経の乱れと目の奥の重い痛み

現代社会におけるストレスや不規則な生活は、私たちの身体に様々な影響を及ぼしますが、その一つに自律神経の乱れがあります。自律神経は、交感神経と副交感神経から成り立ち、無意識のうちに心臓の動きや呼吸、消化、そして目のピント調節や涙の分泌など、生命活動のあらゆる機能をコントロールしています。

ストレス、不規則な生活習慣、睡眠不足などが続くと、この自律神経のバランスが崩れ、特に交感神経が優位な状態が長く続くことがあります。交感神経が優位になると、身体は緊張状態となり、血管が収縮し、目の周囲の血流が悪化します。血流が悪くなると、目の奥への酸素や栄養の供給が滞り、重さや痛みを感じやすくなります。

また、自律神経は目のピント調節機能にも深く関与しています。自律神経の乱れは、ピント調節を担う毛様体筋の働きにも影響を与え、目の奥の重さやかすみ目といった症状を引き起こすことがあります。さらに、涙の分泌も自律神経によってコントロールされているため、自律神経が乱れるとドライアイが悪化し、目の不快感を増幅させる原因となります。

目の奥の重さだけでなく、自律神経の乱れは、全身の倦怠感、めまい、吐き気、不眠、動悸、息切れ、胃腸の不調、不安感、イライラといった他の様々な不調も引き起こします。これらの全身症状が複合的に現れることで、目の奥の重さをより一層強く感じさせる原因となることがあるのです。

2. 目の奥の重い痛みに鍼灸が効果的な理由

2.1 東洋医学から見た目の奥の重い痛み

目の奥に感じる重い痛みは、西洋医学的な診断名だけでは捉えきれない、体全体のバランスの乱れとして東洋医学では深く考察されます。東洋医学の基本的な考え方である「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の巡りや、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」の機能が、目の症状と密接に関わっているとされているのです。

東洋医学において、目は「肝(かん)」と特に関わりが深い臓器とされています。肝は血を貯蔵し、全身の気血の巡りをスムーズにする働きを担っています。肝の機能が低下したり、ストレスなどによって肝の気が滞ったりすると、目の奥の血流が悪くなり、栄養が行き届かなくなることで、重さや痛み、かすみといった症状が現れやすくなります。これを東洋医学では「肝血虚(かんけっきょ)」や「肝鬱気滞(かんうつきたい)」などと表現することがあります。

また、「腎(じん)」も目の健康に重要な役割を持っています。腎は生命活動の根源となる「精(せい)」を蓄え、体の成長や老化を司るとされています。腎の機能が衰えると、目の栄養状態が悪化し、目の奥の重さや視力低下、ドライアイなどの症状につながることが考えられます。特に加齢による目の症状は、腎の衰えと関連が深いとされています。

さらに、「脾(ひ)」は飲食物から栄養を吸収し、全身に運ぶ働きを担っています。脾の働きが弱まると、気血の生成が滞り、目の奥に十分な栄養が供給されなくなります。その結果、目の疲れやすさや重さが生じることがあります。

このように、東洋医学では目の奥の重い痛みを単なる局所的な問題として捉えるのではなく、肝・腎・脾といった臓器の機能、そして気・血・水の全身的な巡りの滞りやバランスの乱れとして捉え、その根本的な原因を探り、体質や症状に応じたアプローチを行います。鍼灸治療は、これらの全身のバランスを整えることで、目の奥の重い痛みの解消を目指します。

2.2 鍼灸が血行促進と筋肉の緊張緩和に働くメカニズム

目の奥の重い痛みは、目の使いすぎによる眼精疲労だけでなく、首や肩、頭部の筋肉の緊張、さらには全身の血行不良が大きく関わっています。鍼灸治療は、これらの血行不良や筋肉の緊張に対して、根本的な改善を促すことで、目の奥の重い痛みを和らげる効果が期待できます。

2.2.1 鍼(はり)による血行促進と筋肉の緊張緩和

鍼を特定のツボや凝り固まった筋肉に刺入すると、その刺激が神経系に伝わり、以下のようなメカニズムで作用します。

- 血管の拡張と血流の改善

鍼の刺激は、局所的な血流を増加させる作用があります。血管を収縮させる交感神経の活動を抑制し、血管を拡張させる物質の分泌を促すことで、目の周囲や首、肩、頭部といった血行不良が起きやすい部位の血流を改善します。これにより、酸素や栄養が目の組織や筋肉に十分に供給され、老廃物の排出が促進されます。 - 筋肉の深部へのアプローチと緊張緩和

鍼は、手技では届きにくい筋肉の深部にあるトリガーポイントや硬結(こうけつ)に直接アプローチすることができます。これにより、凝り固まった筋肉の緊張を効率的に緩め、筋肉の柔軟性を取り戻します。特に、目の奥の重さに関連する眼輪筋(がんりんきん)や眼球を動かす外眼筋(がいがんきん)といった目の周囲の筋肉、そして首や肩の僧帽筋(そうぼうきん)、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)、後頭下筋群(こうとうかきんぐん)などの緊張を和らげることで、目の奥への圧迫感や痛みを軽減します。 - 痛みの緩和作用

鍼刺激は、脳内でエンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌を促すことが知られています。これにより、痛みの感覚が抑制され、目の奥の重い痛みが和らぎます。また、痛みの閾値(いきち)を上げることで、痛みを感じにくくする効果も期待できます。

2.2.2 灸(きゅう)による温熱効果と血行促進

灸は、艾(もぐさ)を燃やすことで生じる温熱刺激を利用した治療法です。この温熱効果は、以下のように目の奥の重い痛みに作用します。

- 温熱による血行促進

灸の温かさは、皮膚を通して深部に伝わり、血管を拡張させて血流を促進します。特に、冷えによって血行が悪くなっている部位に対しては、温めることで血の巡りを改善し、目の奥の重さや痛みの軽減につながります。 - 筋肉の弛緩とリラックス効果

温熱刺激は、筋肉の緊張を和らげ、弛緩させる効果があります。これにより、凝り固まった筋肉がほぐれやすくなり、目の奥の重さの原因となる首肩や頭部の緊張を和らげます。また、温かさは心地よさをもたらし、心身のリラックス効果も期待できます。 - 新陳代謝の活性化

血行が促進されることで、細胞への酸素や栄養の供給が増え、老廃物の排出が活発になります。これにより、疲労物質が蓄積しにくくなり、目の奥の重さやだるさの改善に寄与します。

このように、鍼と灸はそれぞれ異なるアプローチで、目の奥の重い痛みの主要な原因である血行不良と筋肉の緊張を解消し、根本的な改善を目指します。

2.3 自律神経のバランスを整える鍼灸の作用

目の奥の重い痛みは、単なる目の疲れや筋肉の緊張だけでなく、自律神経の乱れが深く関わっていることがあります。現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣により自律神経のバランスを崩しやすい環境にあり、それが目の症状として現れることも少なくありません。鍼灸治療は、この自律神経のバランスを整えることにも優れた効果を発揮します。

2.3.1 自律神経の乱れと目の奥の重さの関係

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、心臓の拍動、呼吸、消化、体温調節、そして血管の収縮・拡張など、生命維持に必要なあらゆる機能を調整しています。自律神経には、活動時に優位になる交感神経と、休息時に優位になる副交感神経があり、この二つの神経がバランスを取りながら働いています。

しかし、過度なストレスや疲労が続くと、交感神経が優位な状態が長く続きやすくなります。交感神経が優位になると、血管が収縮し、血流が悪くなります。特に目の周囲や頭部の血流が悪くなると、目の奥に十分な酸素や栄養が行き渡らず、重さや痛み、疲労感が増す原因となります。また、筋肉も緊張しやすくなるため、目の周囲や首肩の凝りがさらに悪化し、目の奥の重さを増幅させる悪循環に陥ることもあります。

2.3.2 鍼灸による自律神経へのアプローチ

鍼灸治療は、体の特定のツボに刺激を与えることで、自律神経の中枢である脳の視床下部や脳幹に働きかけ、そのバランスを整えることが科学的にも示されています。

鍼灸刺激が脳に伝わると、副交感神経の活動を促し、交感神経の過剰な興奮を鎮める作用が期待できます。これにより、以下のような効果がもたらされます。

| 鍼灸の自律神経への作用 | 目の奥の重さへの影響 |

|---|---|

| 副交感神経の活性化 | 血管が拡張し、目の周囲や頭部の血流が改善されます。これにより、目の奥への酸素や栄養供給が増え、老廃物の排出が促され、重さや痛みが和らぎます。 |

| 全身のリラックス効果 | 心身の緊張が緩和され、ストレスが軽減されます。これにより、精神的な負荷による目の奥の重さが軽減されます。 |

| 筋肉の緊張緩和 | 自律神経のバランスが整うことで、無意識に力が入っていた目の周囲や首肩の筋肉の緊張が和らぎ、目の奥の圧迫感が減少します。 |

| 睡眠の質の向上 | リラックス効果により、寝つきが良くなったり、睡眠が深くなったりすることが期待できます。良質な睡眠は、目の疲労回復に不可欠であり、目の奥の重さの根本的な改善につながります。 |

| 内臓機能の調整 | 東洋医学的な観点からも、自律神経の調整は五臓六腑の機能改善に繋がります。特に目の健康と関連の深い肝や腎の働きを整えることで、目の奥の重さの根本原因にアプローチします。 |

このように、鍼灸治療は単に局所の症状を和らげるだけでなく、自律神経のバランスを整えることで、体全体を健康な状態に導き、目の奥の重い痛みを根本から解消する効果が期待できるのです。

3. 鍼灸治療で目の奥の重さを根本解消

目の奥の重い痛みは、一時的な症状の緩和だけでなく、その根本原因にアプローチすることが重要です。鍼灸治療は、東洋医学の視点から体のバランスを整え、目の奥の重さを引き起こす根本的な要因に働きかけます。ここでは、目の奥の重さに特に効果が期待できるツボの紹介と、具体的な施術のアプローチ、さらに鍼灸の効果を最大限に引き出すための生活習慣の改善策について詳しく解説します。

3.1 目の奥の重さに効果的なツボと施術例

鍼灸治療では、単に目の周りのツボを刺激するだけでなく、全身の経絡(エネルギーの通り道)やツボを使い、気血の流れを改善し、体の内側から目の奥の重さを解消していきます。東洋医学では、目の症状は肝臓や腎臓、脾臓といった臓腑の機能と深く関連していると考えるため、これらの臓腑のバランスを整えるツボも重要な役割を果たします。

ここでは、目の奥の重さの緩和に特に効果が期待できる代表的なツボとその作用についてご紹介します。

3.1.1 目の周りや頭部のツボ

目の周りや頭部には、直接的に目の疲労や血行不良に働きかけるツボが多く存在します。これらのツボへの刺激は、目の周りの筋肉の緊張を和らげ、眼球への血流を改善し、目の奥の重さを軽減するのに役立ちます。

| ツボの名前 | 場所 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 睛明(せいめい) | 目頭のやや内側、鼻の付け根のくぼみ | 眼精疲労、目の充血、目の奥の痛み、視力回復、目の周りの血行促進 |

| 攅竹(さんちく) | 眉頭の内側、骨のくぼみ | 目の疲れ、頭痛、目の奥の重さ、まぶたの痙攣、目の周りの筋肉緩和 |

| 魚腰(ぎょよう) | 眉毛の中央、瞳の真上 | 目の疲れ、目の奥の重さ、まぶたのたるみ、眼瞼下垂の緩和 |

| 絲竹空(しちくくう) | 眉尻のくぼみ | 目の疲れ、頭痛、目の奥の重さ、顔面神経麻痺、側頭部の緊張緩和 |

| 太陽(たいよう) | こめかみ、眉尻と目尻の中間から指1本分外側 | 眼精疲労、頭痛、目の奥の重さ、めまい、こめかみの血行促進 |

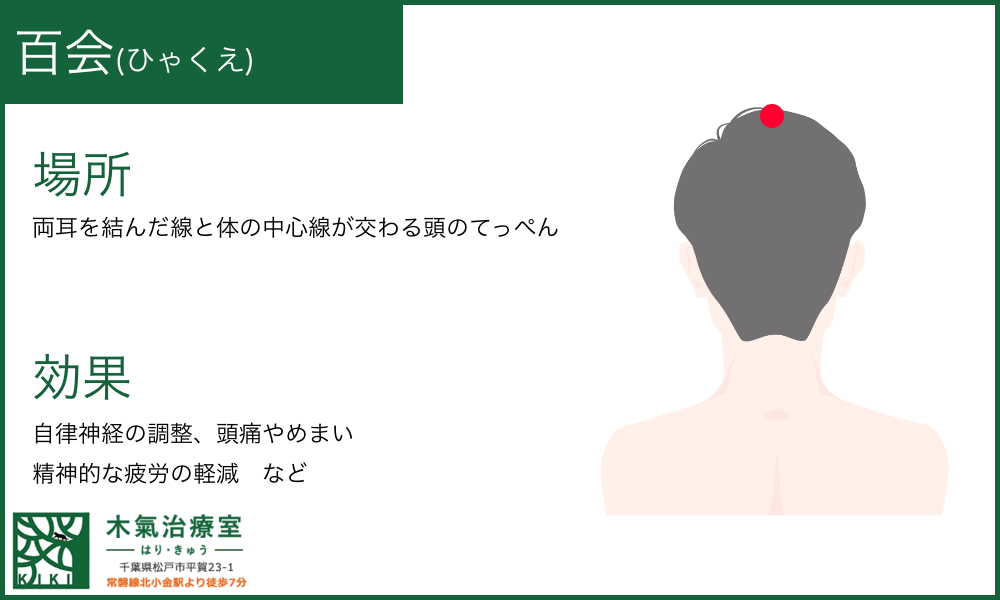

| 百会(ひゃくえ) | 頭のてっぺん、両耳を結んだ線と鼻から頭頂へ向かう線が交わる点 | 頭痛、めまい、自律神経の調整、全身の気力向上、目の奥の重さからくる不快感、頭部の血行改善 |

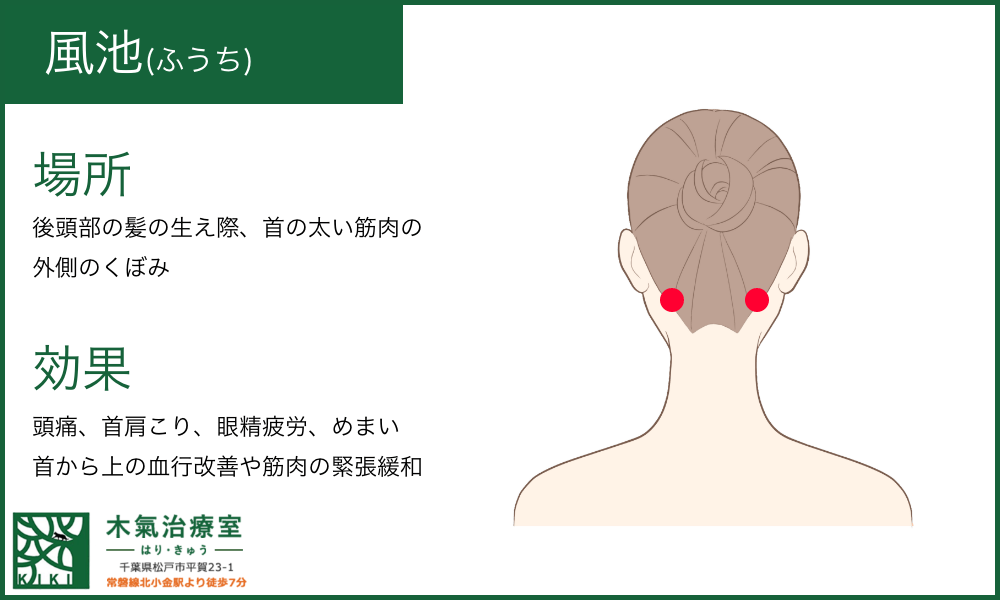

| 風池(ふうち) | 首の後ろ、うなじの生え際の外側、僧帽筋と胸鎖乳突筋の間 | 眼精疲労、首肩こり、頭痛、自律神経の調整、目の奥の重さ、後頭部の筋肉緩和 |

これらのツボは、鍼やお灸で直接刺激することで、目の周りの筋肉の血行を促進し、緊張を和らげるだけでなく、頭部全体の血流改善にも寄与します。特に、風池や百会は、首肩の凝りや自律神経の乱れにもアプローチできるため、目の奥の重さの根本的な改善に繋がります。

3.1.2 全身のバランスを整えるツボ

東洋医学では、目は「肝」と深い関係があると考えられています。また、全身の気血の巡りが滞ることで、目の症状として現れることも少なくありません。そのため、手足や背中にあるツボも、目の奥の重さの解消に重要な役割を果たします。

| ツボの名前 | 場所 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 合谷(ごうこく) | 手の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ | 頭痛、目の痛み、肩こり、歯の痛み、全身の気血の巡り改善、ストレス緩和 |

| 光明(こうめい) | ふくらはぎの外側、外くるぶしの上方5寸(指約6本分) | 目の疲れ、視力低下、目の奥の重さ、足のむくみ、下肢の血行促進 |

| 太衝(たいしょう) | 足の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ | 目の疲れ、頭痛、ストレス緩和、肝機能調整、全身の血行促進、自律神経の安定 |

| 三陰交(さんいんこう) | 内くるぶしの上方3寸(指約4本分) | 婦人科疾患、冷え性、むくみ、自律神経の調整、全身の気血調整、内臓機能の向上 |

これらのツボは、全身の血行を促進し、自律神経のバランスを整え、内臓の機能を高めることで、結果的に目の奥の重さを根本から改善する効果が期待できます。特に太衝は「肝」の経絡に属し、目の症状と関連が深いとされています。

3.1.3 鍼灸施術の具体的な流れとアプローチ

鍼灸治療では、まず丁寧な問診と脈診、舌診など東洋医学的な診断を通じて、目の奥の重さの根本原因がどこにあるのかを特定します。例えば、ストレスによる「肝」の気の滞り、冷えによる「腎」の機能低下、あるいは長時間のデスクワークによる「脾」の気の消耗など、一人ひとりの体質や生活習慣によって原因は異なります。

その診断結果に基づき、上記のツボの中から最適なものを選び、オーダーメイドの施術を行います。具体的には、目の周りのツボには細い鍼を浅く刺したり、お灸を施したりして血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。同時に、首や肩、手足、背中などの全身のツボにも鍼を施し、自律神経のバランスを整え、全身の気血の巡りを改善することで、体の内側から目の奥の重さを解消へと導きます。

鍼灸は、単に症状を抑えるだけでなく、体が本来持っている自然治癒力を高めることを目的としています。そのため、施術を重ねるごとに、目の奥の重さだけでなく、首肩こり、頭痛、全身の倦怠感なども軽減され、体全体の調子が上向くことを実感される方も少なくありません。

3.2 鍼灸と併用したい生活習慣の改善策

鍼灸治療は、目の奥の重さを根本から解消するための強力な手段ですが、その効果を最大限に引き出し、再発を防ぐためには、日々の生活習慣の見直しも不可欠です。鍼灸と生活習慣の改善を組み合わせることで、より持続的な効果が期待できます。

3.2.1 目の使い方を見直す

現代社会において、目の奥の重さの大きな原因の一つは、デジタルデバイスの長時間使用です。鍼灸で血行を改善しても、使いすぎれば再び疲労が蓄積してしまいます。

- 定期的な休憩: 20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先の遠くを見る「20-20-20ルール」を実践しましょう。目を休ませることで、眼精疲労の蓄積を防ぎます。

- 画面との距離と明るさ: 画面から適切な距離(腕を伸ばした程度)を保ち、画面の明るさを周囲の環境に合わせましょう。暗すぎず明るすぎない適切な明るさが目の負担を軽減します。

- まばたきの意識: デジタルデバイス使用中はまばたきの回数が減りがちです。意識的にまばたきを増やし、目の乾燥を防ぎましょう。目の乾燥は目の奥の重さの一因となります。

- 目の体操: 眼球を上下左右に動かしたり、大きく円を描くように回したりする目の体操も、目の周りの筋肉の柔軟性を保つのに役立ちます。これにより、目の周りの血行も促進されます。

3.2.2 正しい姿勢を保つ

猫背や前かがみの姿勢は、首や肩の筋肉に過度な負担をかけ、それが目の奥の重さや頭痛に繋がります。鍼灸で筋肉の緊張を緩和しても、悪い姿勢が続けば元に戻ってしまいます。

- デスクワーク時の姿勢: 椅子に深く座り、背筋を伸ばし、足の裏を床につけましょう。モニターは目線よりやや下にくるように調整します。首が前に突き出ないように意識することが重要です。

- スマートフォンの使用時: スマートフォンを見る際は、首を傾けすぎず、画面を目線の高さに近づけるように意識しましょう。首への負担を減らすことで、首肩からくる目の奥の重さを軽減できます。

3.2.3 質の良い睡眠を確保する

睡眠は、体と目の疲労を回復させる最も重要な時間です。質の良い睡眠がとれていないと、自律神経の乱れや全身の疲労が蓄積し、目の奥の重さも悪化しやすくなります。

- 規則正しい睡眠時間: 毎日同じ時間に寝起きし、睡眠リズムを整えましょう。これにより、自律神経のバランスが安定しやすくなります。

- 寝る前のデジタルデバイス制限: 就寝前の1〜2時間は、スマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトの影響を避けることが大切です。ブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を妨げます。

- リラックスできる環境: 寝室の温度や湿度を快適に保ち、アロマや温かい飲み物などで心身をリラックスさせてから眠りにつきましょう。入浴で体を温めるのも効果的です。

3.2.4 栄養バランスの取れた食事を心がける

体を作るのは日々の食事です。目の健康をサポートする栄養素を意識的に摂取することで、鍼灸の効果を内側からサポートできます。

- 目の健康に良い栄養素: ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンC、ビタミンE、アントシアニン、ルテイン、亜鉛などを積極的に摂りましょう。これらは目の粘膜や網膜の健康維持に不可欠です。

- 具体的な食品例:

- ビタミンA: うなぎ、レバー、にんじん、ほうれん草、かぼちゃ(粘膜保護、視覚機能維持)

- アントシアニン: ブルーベリー、ナス、紫キャベツ(目の網膜の機能改善、抗酸化作用)

- ルテイン: ほうれん草、ケール、ブロッコリー(目の保護、抗酸化作用)

- DHA・EPA: サバ、イワシ、マグロなどの青魚(目の乾燥改善、血流促進)

- 体を温める食事: 冷たい飲み物や食べ物は避け、体を温める食材(根菜類、生姜、ネギなど)を積極的に摂りましょう。東洋医学では、冷えは気血の巡りを悪くする原因と考え、それが目の奥の重さにも影響すると考えます。

3.2.5 適度な運動とストレス管理

運動不足は全身の血行不良を招き、ストレスは自律神経の乱れに直結します。これらはすべて、目の奥の重さを悪化させる要因となります。

- 適度な運動: ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張も緩和されます。特に有酸素運動は自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。

- リラックス法の実践: 深呼吸、瞑想、入浴、好きな音楽を聴くなど、自分に合った方法でストレスを解消する時間を作りましょう。ストレス軽減は自律神経の安定に直結し、目の奥の重さの緩和に繋がります。

- 首肩のストレッチ: デスクワークの合間などに、首や肩をゆっくりと回したり、伸ばしたりするストレッチを取り入れましょう。これにより、目の奥の重さの原因となる首肩の凝りを軽減できます。

これらの生活習慣の改善は、鍼灸治療の効果を補完し、目の奥の重さを根本から解消し、再発しにくい体質へと導くために非常に重要です。鍼灸と日々のケアを両立させることで、より快適な毎日を送ることができるでしょう。

4. まとめ

目の奥の重い痛みは、単なる眼精疲労だけでなく、首肩のこり、頭痛、さらには自律神経の乱れなど、様々な要因が複雑に絡み合って生じることが少なくありません。鍼灸治療は、東洋医学の観点から全身のバランスを整え、血行促進や筋肉の緊張緩和、そして自律神経の調整に働きかけます。これにより、目の奥の重さの根本原因にアプローチし、症状の緩和だけでなく、再発しにくい健やかな状態へと導くことが期待できます。日々の生活習慣の見直しと合わせて、ぜひ鍼灸をご検討ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。