夕方のつらい足のむくみを鍼灸で根本改善!プロが教える効果的なツボ

夕方になると足がパンパンになる、そのつらいむくみに悩んでいませんか?この記事では、足のむくみのメカニズムから、東洋医学に基づく鍼灸がなぜ根本改善に導くのかを詳しく解説します。血行や水分代謝を整え、自律神経のバランスを改善する鍼灸の力で、体質からむくみを解消する方法をご紹介。プロが施術するツボや自宅でできるケア、日々の生活習慣まで網羅し、つらい足のむくみから解放されるための具体的なヒントが得られます。

1. 夕方の足のむくみ そのつらさの原因は?

一日を終え、靴や靴下の跡がくっきりと残る、足がパンパンに張って重だるい。このような夕方の足のむくみに悩まされている方は少なくありません。単なる一時的な疲労だと見過ごされがちですが、その裏にはさまざまな原因が潜んでいます。ここでは、なぜ足がむくむのか、そのメカニズムと主な原因、そして放置することの危険性について詳しく解説いたします。

1.1 むくみとは?そのメカニズムと主な原因

私たちの体は、約60%が水分で構成されています。この水分は、細胞の中や外、血管の中、リンパ管の中など、さまざまな場所に存在し、栄養素の運搬や老廃物の排出など、生命活動に不可欠な役割を担っています。むくみとは、この体内の水分バランスが崩れ、特に細胞と細胞の間の組織液が過剰に溜まってしまう状態を指します。

足のむくみは、主に以下のメカニズムと原因によって引き起こされます。

1.1.1 むくみのメカニズム

体内の水分は、血管から組織へ、そして組織から血管やリンパ管へと常に循環しています。この循環がスムーズに行われなくなると、水分が組織間に滞留し、むくみとして現れます。

- 血管からの水分漏出: 血管内の圧力(静水圧)が高まったり、血管の壁が弱くなったりすると、血液中の水分が血管の外、つまり組織間へと漏れ出しやすくなります。

- リンパ液の循環不全: 組織間に漏れ出た水分や老廃物は、リンパ管によって回収され、最終的に血液に戻されます。しかし、リンパ管の流れが滞ると、これらの水分や老廃物が回収されずに溜まってしまい、むくみを引き起こします。

- 細胞間の水分増加: 塩分の過剰摂取などにより、体内のナトリウム濃度が高まると、浸透圧の作用で水分を細胞間に引き寄せてしまいます。

1.1.2 夕方の足のむくみの主な原因

特に夕方に足がむくみやすいのは、一日を通して足に負担がかかり、特定の要因が重なるためです。主な原因は以下の通りです。

| 原因 | 具体的なメカニズム |

|---|---|

| 重力の影響 | 一日中、立ちっぱなしや座りっぱなしの姿勢が続くと、重力によって血液やリンパ液が下半身に滞留しやすくなります。心臓から送り出された血液は、足の末端まで到達した後、重力に逆らって心臓に戻る必要がありますが、その力が弱まることで足に水分が溜まります。 |

| ふくらはぎの筋力低下・運動不足 | ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、収縮と弛緩を繰り返すことで、足に溜まった血液を心臓へと押し上げるポンプのような役割を担っています。運動不足や筋力低下によりこのポンプ作用が十分に機能しないと、血液やリンパ液の循環が滞り、むくみが生じやすくなります。 |

| 冷え | 体が冷えると、血管が収縮し、血行が悪くなります。血行不良は、体全体の水分代謝を低下させ、特に心臓から遠い足元に水分が滞りやすくなる原因となります。 |

| 塩分の過剰摂取 | 体内の塩分(ナトリウム)濃度が高くなると、体は水分を保持しようとします。これにより、体内の水分量が増加し、排泄が追いつかずにむくみとして現れることがあります。 |

| ホルモンバランスの乱れ | 女性の場合、生理前や妊娠中、更年期など、ホルモンバランスが大きく変動する時期には、体内の水分をため込みやすくなる傾向があります。これは、女性ホルモンの一種であるプロゲステロンが、体内の水分貯留を促す作用を持つためです。 |

| 不規則な生活習慣・ストレス | 睡眠不足や過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血行不良や水分代謝の低下を招くことがあります。これにより、むくみやすい体質になる可能性があります。 |

| きつい衣類や靴 | 締め付けの強い靴下、タイツ、ガードル、またはサイズの合わない靴などは、足やふくらはぎの血流やリンパの流れを妨げ、むくみを悪化させる原因となります。 |

これらの原因が複合的に絡み合い、夕方になると足のむくみが顕著になることがほとんどです。自身の生活習慣を振り返り、思い当たる点がないか確認することが大切です。

1.2 放置すると危険?足のむくみが引き起こすトラブル

「たかがむくみ」と軽視されがちですが、足のむくみを放置することは、単なる見た目の問題に留まらず、さまざまな身体的なトラブルや不調を引き起こす可能性があります。一時的なむくみであれば問題ないこともありますが、慢性的に続く場合や、特定の症状を伴う場合は注意が必要です。

| 引き起こされるトラブル | 具体的な影響とリスク |

|---|---|

| 慢性的なだるさ、疲労感 | 足に余分な水分が溜まることで、常に重だるさを感じ、身体全体の疲労感が増します。これは、日常生活における活動意欲の低下や、集中力の散漫にもつながることがあります。 |

| 冷えの悪化 | むくみは血行不良と密接に関係しており、放置することでさらに血流が悪化し、足先の冷えが強まることがあります。冷えは、さらなるむくみを招く悪循環を生み出します。 |

| 皮膚トラブル | むくみが続くと、皮膚が常に張った状態になり、乾燥やかゆみを引き起こしやすくなります。また、皮膚のバリア機能が低下し、炎症や湿疹、さらには感染症のリスクを高めることもあります。長期化すると、色素沈着を起こし、皮膚の色が黒ずんでしまう可能性もあります。 |

| セルライトの形成 | むくみによって組織間に水分や老廃物が滞留すると、脂肪細胞と結合しやすくなり、セルライトが形成されやすくなります。一度できたセルライトは、除去が困難になることがあります。 |

| 下肢静脈瘤の悪化 | 足のむくみは、下肢静脈瘤の症状を悪化させる一因となることがあります。静脈に負担がかかり続けることで、静脈の弁が壊れ、血液の逆流が起こりやすくなるためです。 |

| 精神的な負担 | 足がパンパンで靴がきつくなる、見た目が気になるなど、むくみは美容面だけでなく、精神的なストレスにもつながります。不快感が続くことで、気分が落ち込んだり、外出をためらったりすることもあります。 |

このように、足のむくみは放置すると、日常生活の質を著しく低下させるだけでなく、より深刻な健康問題へと発展する可能性を秘めています。むくみの原因を正しく理解し、適切な対策を講じることが、健やかな体と心を守るために非常に重要です。鍼灸は、このような足のむくみに対して、根本的な体質改善を目指す有効な手段の一つとなります。

2. 足のむくみ 鍼灸でなぜ根本改善できるのか

夕方になると足がパンパンになる、重だるい、靴下の跡がなかなか消えないといった足のむくみは、多くの方が経験する不快な症状です。一時的な症状であれば良いのですが、慢性的なむくみは日常生活に支障をきたし、さらには体調不良の原因となることもあります。一般的なむくみケアではなかなか改善しない、あるいは繰り返してしまうとお悩みの方にとって、鍼灸は根本的な体質改善を目指せる有効な選択肢となり得ます。

では、なぜ鍼灸が足のむくみを根本から改善できるのでしょうか。東洋医学の視点からむくみの原因を探り、鍼灸がどのようにして血行と水分代謝、そして自律神経のバランスを整え、むくみにくい体質へと導くのかを詳しく解説いたします。

2.1 東洋医学から見た足のむくみと体質

東洋医学では、体の不調を単一の症状として捉えるのではなく、全身のバランスの乱れとして総合的に判断します。足のむくみも例外ではありません。むくみは、体内の「水」(水分代謝)の巡りが滞っている状態と考えられ、これを「水滞(すいたい)」や「水毒(すいどく)」と呼びます。

この水滞を引き起こす原因は、個人の体質や生活習慣によって多岐にわたります。東洋医学では、五臓六腑(ごぞうろっぷ)と呼ばれる主要な臓器の働きが、体内の水分代謝に深く関わっていると考えます。特に、足のむくみと関連が深いのは以下の臓器です。

| 五臓 | 主な働き(水分代謝との関連) | むくみへの影響 |

|---|---|---|

| 脾(ひ) | 飲食物の消化吸収と、その栄養を全身に運ぶ働き(運化作用)を担います。体内の水分を適切に巡らせ、不要な水分を排出する機能も持ちます。 | 脾の働きが低下すると、水分をうまくさばけなくなり、体内に余分な水分が溜まりやすくなります。特に下半身にむくみが出やすいとされます。 |

| 腎(じん) | 体内の水分を調整し、尿として排出する働きを担います。また、生命活動の根源となる「精(せい)」を貯蔵し、全身の機能を維持します。 | 腎の機能が低下すると、水分の排泄が滞り、むくみが顕著に現れます。特に足の甲やくるぶし周りにむくみが出やすい傾向があります。冷えを伴うことも多いです。 |

| 肺(はい) | 呼吸を司るだけでなく、体内の水分を全身に散布し、皮膚から汗として排出する働き(宣発・粛降作用)も持ちます。 | 肺の働きが弱まると、皮膚からの水分排出が滞り、むくみが生じることがあります。また、鼻水や痰といった症状を伴うこともあります。 |

| 肝(かん) | 「気」の巡りをスムーズにし、精神活動を安定させます。血の貯蔵と、全身への供給も行います。 | 肝の働きが滞ると、気の巡りが悪くなり、結果として血行や水分代謝にも影響が出ます。ストレスやイライラが原因でむくみが悪化することもあります。 |

このように、東洋医学では足のむくみを単なる水分の滞りとして見るのではなく、脾、腎、肺、肝といった臓器の機能低下や、それらの連携がうまくいかないことによる体質的な問題として捉えます。例えば、「冷え」や「気虚(エネルギー不足)」、「血虚(血の不足)」、「気滞(気の滞り)」などの体質がむくみの根本原因となっていることが少なくありません。

鍼灸治療では、これらの五臓六腑のバランスや個々の体質(「証」と呼びます)を詳細に診断し、その人に合ったオーダーメイドの施術を行うことで、むくみの根本原因にアプローチし、体質そのものを改善していくことを目指します。

2.2 鍼灸が血行と水分代謝を改善するメカニズム

鍼灸は、体の表面にある特定のツボ(経穴)に鍼を刺したり、お灸を据えたりすることで、体内に様々な生理的変化を引き起こし、足のむくみを改善へと導きます。

まず、鍼をツボに刺入すると、その刺激によって局所の血流が大幅に改善されます。これは、鍼の刺激が血管を拡張させる作用を促し、滞っていた血液やリンパ液の流れをスムーズにするためです。血行が良くなることで、むくみの原因となる老廃物や余分な水分が効率良く排出されやすくなります。

さらに、鍼灸の刺激は、単に局所的な効果にとどまりません。ツボへの刺激は神経系を介して脳に伝わり、自律神経のバランスを調整する働きがあります。自律神経は、血管の収縮・拡張、内臓の働き、ホルモン分泌など、体のあらゆる機能を無意識のうちにコントロールしています。特に、むくみと深く関わる腎臓や膀胱といった水分代謝に関わる臓器の働きも、自律神経によって調整されています。

鍼灸によって自律神経のバランスが整うと、以下のようないくつかのメカニズムで水分代謝が改善されます。

- 血管の拡張と血流の促進: 自律神経が整うことで、全身の血管が適切に拡張し、血液循環がスムーズになります。これにより、細胞間液の交換が活発になり、余分な水分が血管やリンパ管に戻りやすくなります。

- リンパ液の循環改善: 鍼灸はリンパ管の収縮運動を促し、リンパ液の流れを促進する効果も期待できます。リンパ液は老廃物や余分な水分を回収する役割を担っており、その流れが改善されることでむくみが軽減されます。

- 腎臓機能への間接的な働きかけ: 自律神経のバランスが整うことで、腎臓への血流が改善され、腎臓本来の水分調整機能や老廃物排出機能が向上することが期待できます。これにより、体内の水分バランスが適切に保たれやすくなります。

- 消化吸収機能の向上: 東洋医学でむくみと深く関わる「脾」の働き、すなわち消化吸収機能も自律神経と密接に関わっています。鍼灸によって消化吸収機能が向上すれば、体に必要な栄養素が適切に吸収され、体内の水分バランスを整える力が高まります。

このように、鍼灸は単に足のむくみ部分にアプローチするだけでなく、全身の血行と水分代謝のシステムそのものに働きかけ、その機能を高めることで、むくみを根本から改善していく力を引き出すのです。

2.3 自律神経のバランスを整え体質から改善

現代社会において、ストレスや不規則な生活習慣は避けられないものとなりつつあります。これらの要因は、私たちの体の司令塔である自律神経のバランスを大きく乱す原因となります。自律神経は、活動時に優位になる交感神経と、休息時に優位になる副交感神経の二つから成り立っており、この二つの神経がバランス良く働くことで、私たちの体は健康な状態を保っています。

しかし、ストレスが続いたり、睡眠不足や過労が重なったりすると、交感神経が優位な状態が続きやすくなります。交感神経が優位になると、血管が収縮し、血流が悪化しやすくなります。また、内臓の働きも抑制されがちになり、特に水分代謝を司る腎臓や脾臓の機能にも影響を及ぼすことがあります。その結果、体内に余分な水分が滞りやすくなり、足のむくみとして現れることが少なくありません。

鍼灸治療は、この乱れた自律神経のバランスを穏やかに整えることに非常に長けています。ツボへの適切な刺激は、副交感神経を優位に導き、心身のリラックス効果をもたらします。リラックスすることで、緊張していた血管が拡張し、全身の血流が改善されます。これにより、酸素や栄養素が体の隅々まで行き渡り、老廃物の排出もスムーズになります。

自律神経のバランスが整うと、以下のような体質改善効果が期待できます。

- 血行促進と冷えの改善: 血管が適切に拡張することで、全身の血流が良くなり、特にむくみの原因となる足の冷えが改善されます。

- 内臓機能の活性化: 消化吸収を司る脾臓や、水分排泄を担う腎臓など、内臓の働きが本来の状態に近づき、水分代謝がスムーズになります。

- ストレス耐性の向上: 自律神経が安定することで、ストレスに対する体の反応が穏やかになり、ストレスがむくみに与える悪影響を軽減できます。

- 睡眠の質の向上: リラックス効果により、質の良い睡眠が取れるようになり、疲労回復が促進され、全身の機能が向上します。

このように、鍼灸は単にむくんでいる箇所を刺激するだけでなく、自律神経という全身のシステムに働きかけ、体質そのものをむくみにくい状態へと導きます。これは、東洋医学が目指す「根本改善」の重要な要素であり、足のむくみが再発しにくい体を作る上で不可欠なアプローチと言えるでしょう。

3. プロが教える足のむくみに効果的なツボ

足のむくみは、単に見た目の問題だけでなく、だるさや重さ、冷えなど、さまざまな不快な症状を引き起こします。鍼灸治療では、これらの症状を和らげるだけでなく、根本的な体質改善を目指し、むくみに効果的な特定のツボにアプローチします。ここでは、鍼灸院でよく使われる代表的なツボと、ご自宅で手軽にできるツボ押しケアをご紹介いたします。

3.1 鍼灸院で施術する代表的なツボ

鍼灸師は、お客様一人ひとりの体質やむくみの状態を詳しく診察し、最も効果的なツボを選んで施術を行います。足のむくみに特に効果が期待できる代表的なツボは、主に下肢に集中しており、これらは血行促進や水分代謝の改善、さらには自律神経の調整に深く関わっています。これらのツボに適切な刺激を与えることで、体内の「気」「血」「水」の流れを整え、むくみの原因に働きかけます。

| ツボの名前 | 期待できる主な効果 | 東洋医学的な位置づけ |

|---|---|---|

| 三陰交(さんいんこう) | 足のむくみ、冷え、婦人科系の不調、消化器系の調整 | 脾経、肝経、腎経の交わる要穴。特に女性の健康に深く関わる。 |

| 足三里(あしさんり) | 足のむくみ、胃腸の働きを整える、全身の疲労回復、免疫力向上 | 胃経の代表的なツボ。「健胃強壮のツボ」として知られる。 |

| 陰陵泉(いんりょうせん) | 足のむくみ、水分代謝の改善、排尿トラブル、膝の痛み | 脾経のツボ。体内の余分な水分を排出する働きが強い。 |

| 承山(しょうざん) | ふくらはぎのむくみ、こむら返り、足のだるさ、腰痛 | 膀胱経のツボ。下半身の血行促進に効果的。 |

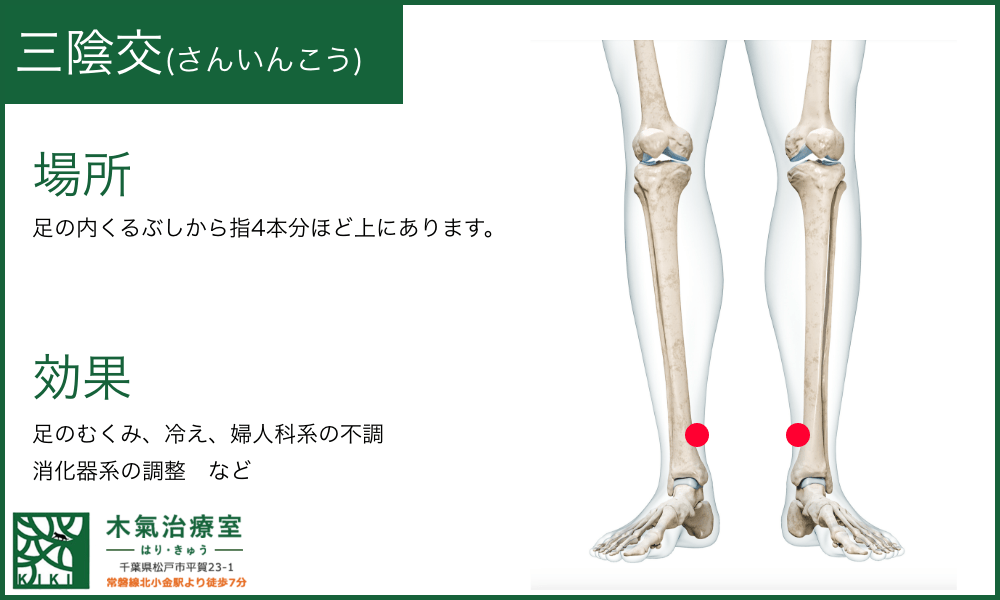

3.1.1 三陰交(さんいんこう)

三陰交は、足の内くるぶしから指4本分ほど上に位置するツボです。このツボは、脾経、肝経、腎経という3つの重要な経絡が交わることから「三陰交」と名付けられました。特に女性にとって非常に大切なツボとされ、足のむくみだけでなく、冷え性、生理不順、更年期障害といった婦人科系の不調にも効果が期待できます。鍼灸施術では、このツボに鍼を施すことで、下半身の血行を促進し、滞った水分や老廃物の排出を促します。また、これらの経絡を介して、消化器系や泌尿器系の働きも整え、体質そのものからむくみを改善するアプローチを行います。慢性的なむくみや、夕方になると足がパンパンになるという方に特におすすめのツボです。

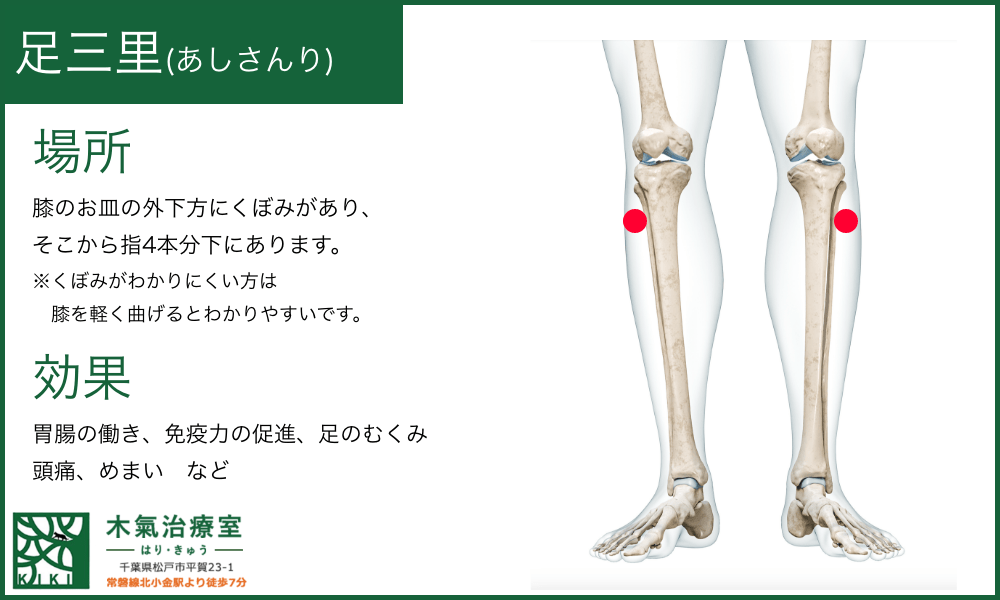

3.1.2 足三里(あしさんり)

足三里は、膝のお皿の外側にあるくぼみから指4本分ほど下に位置するツボです。このツボは、胃経に属し、「健胃強壮のツボ」として古くから知られています。足三里への刺激は、胃腸の働きを活発にし、消化吸収能力を高めることで、体に必要な栄養をしっかり取り込み、余分な水分を適切に排出する体質へと導きます。むくみは、水分代謝の悪化だけでなく、消化器系の機能低下によっても引き起こされることがあります。鍼灸院では、足三里に鍼やお灸を施すことで、全身の気血の巡りを改善し、足のむくみだけでなく、全身のだるさや疲労感の軽減にも働きかけます。特に、胃腸が弱い方や、疲れやすい方のむくみに対して効果的なツボです。

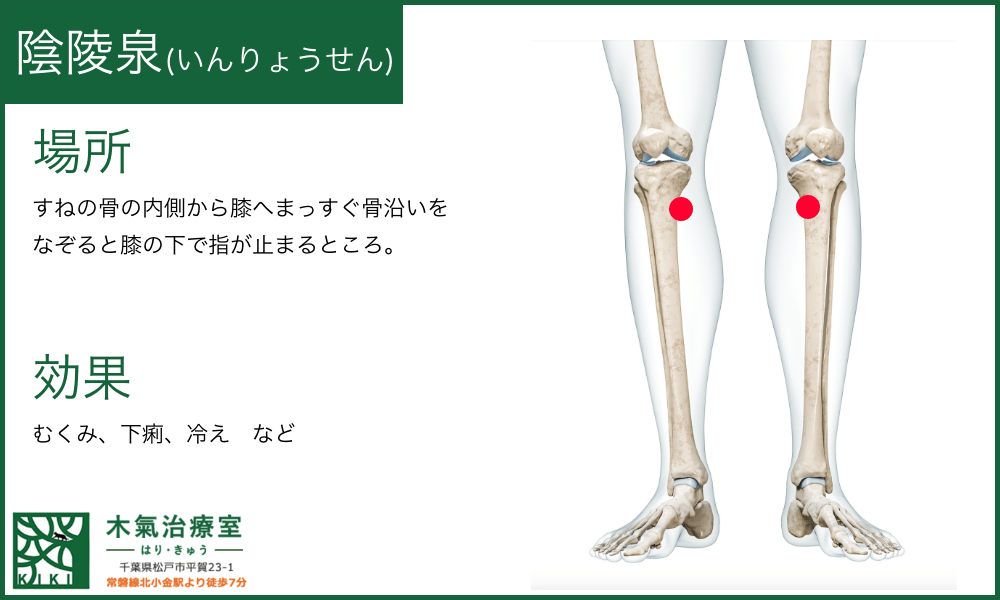

3.1.3 陰陵泉(いんりょうせん)

陰陵泉は、膝の内側、すねの骨(脛骨)の縁をなで上げていくと、指が止まるくぼみに位置するツボです。このツボは脾経に属し、特に「水の巡り」に深く関わっています。東洋医学において脾は、飲食物から栄養を吸収し、体内の水分代謝を司る重要な臓腑と考えられています。陰陵泉への鍼灸施術は、体内の余分な水分を排出し、むくみを解消する強力な効果が期待できます。特に、下半身のむくみがひどい方、水太りしやすい方、あるいは排尿トラブルを抱えている方にも適しています。このツボを刺激することで、利水作用を高め、むくみの根本原因である水分代謝の停滞を改善していきます。

3.1.4 承山(しょうざん)

承山は、ふくらはぎの真ん中あたり、アキレス腱からふくらはぎの筋肉(腓腹筋)が盛り上がっている部分とアキレス腱の境目に位置するツボです。ふくらはぎの筋肉は「第2の心臓」とも呼ばれ、下半身の血液を心臓へ送り返すポンプの役割を担っています。承山は膀胱経に属し、このふくらはぎのポンプ機能を高めるのに非常に効果的なツボです。鍼灸施術で承山を刺激することで、ふくらはぎの血行を促進し、滞った血液やリンパ液の流れを改善します。これにより、ふくらはぎのむくみやだるさ、こむら返りといった症状の緩和が期待できます。立ち仕事や座り仕事で足が疲れやすい方、運動不足でふくらはぎが硬くなっている方に特に有効です。

3.2 自宅でできるツボ押しケア

鍼灸院での専門的な施術に加えて、ご自宅でのツボ押しケアを日常に取り入れることで、むくみの改善効果をさらに高めることができます。プロの鍼灸師が施術するツボの中から、ご自身でも安全かつ効果的に刺激できるツボを選び、正しい方法でケアを続けることが大切です。自宅ケアでは、指の腹を使って、心地よいと感じる程度の強さで、ゆっくりとツボを刺激しましょう。

ツボ押しのポイント

- タイミング: 入浴後や就寝前など、体が温まりリラックスしている状態で行うと、より効果的です。朝、むくみが気になる時にもおすすめです。

- 強さ: 「イタ気持ちいい」と感じる程度の強さが目安です。強く押しすぎると、かえって筋肉を傷つけたり、内出血の原因になったりすることがありますので注意しましょう。

- 押し方: 指の腹や親指の先端を使い、ツボに対して垂直にゆっくりと圧をかけ、5秒ほどキープしてゆっくりと離します。これを3~5回繰り返しましょう。円を描くように揉みほぐすのも良いでしょう。

- 継続: 一度に長時間行うよりも、毎日少しずつでも継続することが大切です。

自宅で押したいツボとケア方法

上記でご紹介した三陰交、足三里、陰陵泉、承山は、ご自宅でのセルフケアにも非常に適しています。

- 三陰交: 足の内くるぶしから指4本分上の位置に、親指の腹を当ててゆっくりと押し込みます。特に女性は、お風呂上りなどに温めながら刺激すると、冷えの改善にもつながります。

- 足三里: 膝のお皿の外側から指4本分下の位置に、親指や人差し指、中指の腹を重ねて当て、少し深めに押し込みます。胃腸の調子を整える意識で、ゆっくりと呼吸しながら行いましょう。

- 陰陵泉: 膝の内側、すねの骨の縁をなで上げて指が止まるくぼみに、親指の腹を当てて押し込みます。体内の余分な水分を排出するイメージで、じんわりと圧をかけます。

- 承山: ふくらはぎの筋肉が盛り上がっている部分とアキレス腱の境目に、親指の腹を当てて押し上げます。ふくらはぎ全体の血行を促すように、少し強めに揉みほぐすのも効果的です。

自宅ケアを行う上での注意点

ツボ押しは安全なケア方法ですが、いくつかの注意点があります。妊娠中の方、体調がすぐれない時、皮膚に炎症や傷がある場所への刺激は避けましょう。また、ツボ押しで症状が悪化したり、新たな不調を感じたりした場合は、すぐに中止し、専門家にご相談ください。あくまでセルフケアは補助的なものであり、慢性的なむくみや、原因がはっきりしないむくみの場合は、鍼灸院での専門的な診断と施術を受けることを強くおすすめします。プロの鍼灸師は、お客様の体質や症状に合わせた最適なアプローチで、より深く根本的な改善を目指します。

4. 鍼灸院での足のむくみ治療の流れと施術内容

足のむくみに悩む方が鍼灸院を訪れた際、どのような流れで治療が進められ、どのような施術が提供されるのか、具体的な内容をご紹介します。鍼灸治療は、お一人お一人の体質や症状に合わせて、きめ細やかなアプローチを行うことが特徴です。初めての方でも安心して治療を受けられるよう、そのプロセスを詳しく解説いたします。

4.1 初診から施術までの流れ

鍼灸院での足のむくみ治療は、まず患者様のお話をじっくり伺うことから始まります。東洋医学では、症状だけでなく、その方の体質や生活習慣、精神状態までを総合的に把握し、根本原因を探ることを重視しているためです。一般的な初診から施術までの流れは以下のようになります。

| ステップ | 内容 | 足のむくみとの関連性 |

|---|---|---|

| 1. 問診・カウンセリング | 患者様の足のむくみの具体的な症状(いつ、どこが、どのような状態になるか、痛みやだるさの有無など)、発症時期、日常生活(仕事、運動習慣、食生活、睡眠、ストレス状況など)、既往歴、服用中の薬などについて詳しくお伺いします。これにより、むくみの背景にある要因を多角的に探ります。 | むくみの原因が生活習慣や体質に深く関わっていることが多いため、詳細な情報収集が不可欠です。冷え性、胃腸の不調、疲労の蓄積など、むくみを悪化させる要因を特定します。 |

| 2. 視診・触診 | 足や全身の状態を直接確認します。足のむくみの程度、皮膚の色やツヤ、冷えの有無、筋肉の張り、圧痛点(押すと痛む場所)、そして東洋医学でいう「ツボ(経穴)」の状態などを視覚と触覚で丹念に診ていきます。 | むくみの状態や冷えの程度、気血水の滞りを示すツボの反応を確認し、東洋医学的な診断(虚実、寒熱、気血水のバランスなど)の重要な情報源となります。 |

| 3. 東洋医学的診断と治療計画の説明 | 問診と視診・触診で得られた情報に基づき、患者様の体質やむくみの根本原因を東洋医学的な視点から診断します。例えば、「脾虚湿困(ひきょしつこん)」や「腎陽虚(じんようきょ)」といった体質分類を行い、その診断に基づいたオーダーメイドの治療計画を具体的にご説明します。 | むくみの根本原因を特定し、その原因に合わせたツボの選定や治療方針を決定します。患者様が自身の体質や治療の目的を理解することで、安心して治療に臨めます。 |

| 4. 実際の施術 | 診断と治療計画に基づき、鍼やお灸を用いた施術を行います。使用する鍼は、使い捨ての非常に細い鍼が一般的で、痛みはほとんど感じないか、あってもごくわずかです。足のむくみに効果的なツボ(三陰交、足三里、陰陵泉、承山など)を中心に、全身のバランスを整えるツボにもアプローチします。お灸を併用することもあります。 | ツボへの刺激により、血行促進、水分代謝の改善、自律神経の調整を図り、むくみの軽減と体質改善を目指します。鍼の深さや刺激の強さは、患者様の状態や感じ方によって調整します。 |

| 5. 施術後の説明と自宅ケアのアドバイス | 施術後は、その日の体の変化や今後の治療方針について説明し、自宅でできるセルフケアのアドバイスを行います。食事、運動、入浴法、冷え対策、効果的なツボ押しなど、日常生活で実践できる養生法をお伝えします。 | 治療効果の持続と、むくみの再発予防のためには、自宅でのセルフケアが非常に重要です。鍼灸院での治療とセルフケアを組み合わせることで、より高い改善効果が期待できます。 |

このように、鍼灸院での治療は、単に症状を抑えるだけでなく、その原因を深く探り、患者様一人ひとりに合わせた根本的な体質改善を目指す丁寧なプロセスを踏んでいます。

4.2 鍼灸以外の併用療法(お灸、吸玉など)

鍼灸院では、鍼治療だけでなく、足のむくみに対してさらに効果を高めるために、お灸や吸玉(カッピング)といった東洋医学に基づいた様々な併用療法を提供することがあります。これらの療法は、鍼治療と組み合わせることで、相乗効果を発揮し、むくみの根本改善を強力にサポートします。

4.2.1 お灸(きゅう)

お灸は、艾(もぐさ)を燃やしてツボに温熱刺激を与える治療法です。足のむくみに対しては、特に冷えが原因で水分代謝が滞っている場合に非常に有効とされています。

- 温熱効果による血行促進

お灸の温かさは、皮膚を通して深部の血管を広げ、血液やリンパ液の流れをスムーズにします。これにより、足に滞っていた余分な水分や老廃物の排出が促され、むくみの軽減に繋がります。 - 冷えの改善

足のむくみは、冷えによって血管が収縮し、血行が悪くなることで悪化することが多くあります。お灸は体を内側から温め、足先の冷えを改善し、体全体の体温調節機能を高める効果が期待できます。 - 水分代謝の向上

特定のツボにお灸をすることで、腎臓や脾臓といった水分代謝に関わる臓器の働きを活性化させ、体内の水分のバランスを整える効果が期待できます。これにより、むくみにくい体質へと導きます。

お灸には、直接肌に艾を乗せる「直接灸」や、台座を介して行う「台座灸」、棒状の艾を離して温める「棒灸」など様々な種類があり、患者様の状態やツボの場所に合わせて使い分けられます。ご自宅で手軽にできるタイプのお灸もあり、セルフケアとして取り入れることも可能です。

4.2.2 吸玉(カッピング)

吸玉は、ガラスやプラスチック製のカップを皮膚に吸着させ、陰圧を利用して血行を促進する療法です。足のむくみ、特に筋肉の張りやだるさを伴うむくみに効果的とされています。

- 滞った血液やリンパ液の流れを改善

カップで皮膚を吸い上げることにより、皮膚表面の毛細血管が拡張し、滞っていた血液やリンパ液の流れが強力に促進されます。これにより、足に溜まった余分な水分や老廃物の排出が促され、むくみが軽減されます。 - 筋肉の緩和と疲労回復

吸玉は、深部の筋肉の緊張を緩める効果もあります。足のむくみは、ふくらはぎなどの筋肉のポンプ作用が低下することでも起こるため、筋肉の柔軟性を高めることで、血行やリンパの流れを改善し、むくみやだるさの緩和に繋がります。 - デトックス効果

吸玉の施術後、皮膚に赤や紫色の痕が残ることがありますが、これは体内の滞った血液(お血)や老廃物が表面に引き上げられたサインとされています。これらの痕は数日で消え、血行が改善された証拠と捉えられます。

お灸や吸玉は、鍼治療と組み合わせることで、血行促進、冷えの改善、水分代謝の向上といった効果をより一層高め、足のむくみの根本的な改善へと導く強力なサポートとなります。

4.3 鍼灸治療で期待できる効果と持続性

足のむくみに対する鍼灸治療は、単に一時的な症状の緩和に留まらず、体質そのものを改善し、むくみにくい体へと導くことを目指します。ここでは、鍼灸治療によって期待できる具体的な効果と、その効果をいかに持続させるかについて詳しく解説いたします。

4.3.1 鍼灸治療で期待できる具体的な効果

鍼灸治療は、東洋医学的なアプローチにより、足のむくみの様々な側面に対して効果を発揮します。

- むくみの軽減と足の軽さ

鍼刺激や温熱刺激により、血行とリンパの流れが促進され、足に滞っていた余分な水分や老廃物の排出が促されます。施術直後から足が軽くなった、むくみが引いたと感じる方が多くいらっしゃいます。 - 冷えの改善

足のむくみと冷えは密接に関わっています。鍼灸治療は、体全体の血行を改善し、体温調節機能を整えることで、慢性的な足の冷えを根本から改善し、むくみの悪化を防ぎます。 - 疲労回復とだるさの軽減

むくみは、足のだるさや重さと共に現れることが多い症状です。鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩め、疲労物質の排出を促すことで、足のだるさや全身の疲労感を和らげ、活力を取り戻す効果が期待できます。 - 自律神経のバランス調整

ストレスや不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、血行不良や水分代謝の低下に繋がることがあります。鍼灸治療は、自律神経のバランスを整え、リラックス効果を高めることで、ストレスによるむくみの悪化を防ぎ、心身の安定を促します。 - 睡眠の質の向上

自律神経が整い、心身がリラックスすることで、睡眠の質が向上します。質の良い睡眠は、体の回復力を高め、むくみの改善にも良い影響を与えます。 - 根本的な体質改善

最も重要な効果は、水分代謝機能や血行を司る内臓の働きを活性化させ、むくみにくい体質へと根本から改善していくことです。一時的な症状緩和だけでなく、長期的な健康維持に貢献します。

4.3.2 効果の持続性とそのためのアプローチ

鍼灸治療による足のむくみ改善効果は、一度の施術で完全に治るものではなく、継続的な治療と自宅でのセルフケアが非常に重要です。

- 継続的な治療の重要性

足のむくみは、長年の生活習慣や体質が原因で起こることが多いため、体質改善にはある程度の期間が必要です。初めは週に1回、症状が落ち着いてきたら2週に1回、月に1回といったように、症状の程度や体質に合わせて通院頻度を調整しながら、継続的に治療を受けることで、効果が定着しやすくなります。 - 定期的なメンテナンス

症状が改善された後も、定期的に鍼灸治療を受けることで、むくみの再発を予防し、体調の良い状態を維持することができます。季節の変わり目や疲労が蓄積しやすい時期など、ご自身の体の変化に合わせてメンテナンスを行うことが効果的です。 - 自宅でのセルフケアとの併用

鍼灸院での治療効果を最大限に引き出し、持続させるためには、自宅でのセルフケアが不可欠です。適切な食事、適度な運動、冷え対策、そして効果的なツボ押しなど、日々の生活習慣を見直すことで、ご自身の体を内側からサポートし、むくみにくい体質を維持することができます。

鍼灸治療は、足のむくみという症状だけでなく、その背景にある体全体のバランスを整えることで、長期的な健康と快適な生活をサポートします。鍼灸師と二人三脚で、ご自身の体と向き合い、根本からの改善を目指しましょう。

5. 足のむくみを鍼灸で根本改善するための生活習慣

鍼灸による施術で足のむくみを改善し、体質から根本的に整えることは非常に有効です。しかし、その効果を最大限に引き出し、むくみにくい体質を維持するためには、日々の生活習慣の見直しが不可欠となります。ここでは、ご自宅で実践できる生活習慣の改善策について、詳しく解説いたします。

5.1 食事と水分の取り方

足のむくみは、体内の水分バランスや血行、代謝と深く関係しています。日々の食事や水分の摂取方法は、このバランスに大きな影響を与えるため、意識的に見直すことが大切です。

5.1.1 塩分の摂取量を控える

塩分の摂りすぎは、体内の水分をため込みやすくし、むくみの大きな原因となります。特に加工食品や外食には多くの塩分が含まれていることがありますので、成分表示を確認し、意識的に摂取量を控えるように心がけてください。薄味に慣れることで、素材本来の味を楽しむこともできるようになります。

5.1.2 カリウムを積極的に摂取する

カリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあり、むくみ解消に役立つミネラルです。野菜や果物に多く含まれていますので、積極的に食事に取り入れましょう。代表的な食材としては、きゅうり、スイカ、アボカド、バナナ、ほうれん草、海藻類などがあります。ただし、腎機能に問題がある場合は、カリウムの摂取量について注意が必要ですので、専門家にご相談ください。

5.1.3 良質なタンパク質を摂る

タンパク質は、血液中のアルブミンという成分の材料となります。アルブミンは、血管内の水分を保持し、血管外への水分の漏れ出しを防ぐ重要な役割を担っています。タンパク質が不足すると、アルブミンが減少し、血管外に水分が漏れやすくなり、むくみにつながることがあります。肉、魚、卵、大豆製品などから、バランス良く良質なタンパク質を摂取するようにしてください。

5.1.4 適切な水分摂取を心がける

「むくむから水分を控える」という考え方は誤解です。むしろ、体内の水分が不足すると、体は水分をため込もうとするため、かえってむくみやすくなることがあります。また、水分が不足すると血液がドロドロになり、血行不良を引き起こしやすくなります。喉が渇く前にこまめに水分を摂るように心がけましょう。ただし、一度に大量に摂取するのではなく、少しずつ分けて摂ることがポイントです。カフェインの多い飲み物やアルコールは利尿作用があるため、水分補給としては適していません。水やお茶を中心に摂取するようにしてください。

5.1.5 体を温める食材を取り入れる

東洋医学の観点では、体の冷えは血行不良や水分代謝の低下を招き、むくみの原因となると考えられています。体を温める作用のある食材を積極的に取り入れることで、体の中から冷えを改善し、むくみにくい体質へと導くことができます。生姜、ニンニク、ネギ、唐辛子などの香辛料、根菜類(ごぼう、にんじん、れんこんなど)などがおすすめです。

反対に、体を冷やす作用のある夏野菜(トマト、きゅうりなど)や南国の果物などは、摂りすぎに注意し、加熱して摂るなどの工夫をすると良いでしょう。

5.1.6 規則正しい食事とよく噛むこと

不規則な食事は、胃腸に負担をかけ、消化吸収の働きを低下させることがあります。規則正しい時間に食事を摂り、よく噛んで食べることで、消化吸収が促進され、体全体の代謝がスムーズになります。これにより、水分代謝も整いやすくなり、むくみの改善につながります。

5.2 適度な運動とストレッチ

足のむくみは、運動不足によっても引き起こされやすくなります。特に、ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身の血液を心臓に戻すポンプのような重要な役割を担っています。このポンプ機能が低下すると、足に血液や水分が滞り、むくみが生じやすくなります。

5.2.1 ウォーキングや軽い運動を取り入れる

特別な運動をする必要はありません。日常生活の中で、意識的に体を動かす習慣をつけることが大切です。例えば、一駅分歩いてみる、階段を利用する、少し遠回りをして買い物に行くなど、できることから始めてみましょう。ウォーキングは、ふくらはぎの筋肉を適度に使い、ポンプ作用を活性化させるのに非常に効果的です。

5.2.2 座りっぱなし・立ちっぱなしの対策

デスクワークなどで長時間座りっぱなしの場合や、立ち仕事で長時間立ちっぱなしの場合、足の筋肉が動かないため、血液やリンパ液の流れが滞りやすくなります。1時間に1回程度、休憩を挟んで軽く足首を回したり、かかとを上げ下げしたりする運動を取り入れるだけでも、むくみの予防につながります。

5.2.3 足のむくみ解消ストレッチ

ご自宅や職場で手軽にできるストレッチも、むくみ対策に有効です。特に、ふくらはぎや足首周りのストレッチは、血行促進に役立ちます。

| ストレッチの種類 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 足首回し | 座った状態で、片足ずつ足首をゆっくりと大きく内回し、外回しにそれぞれ10回程度回します。反対の足も同様に行います。 | 足首周辺の血行を促進し、滞ったリンパの流れを改善します。 |

| ふくらはぎ伸ばし | 壁に手をつき、片足を大きく後ろに引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、ふくらはぎが伸びるのを感じながら体重を前にかけます。左右それぞれ20秒程度キープします。 | ふくらはぎの筋肉を柔らかくし、ポンプ機能を高めて血液の循環を促進します。 |

| 足指グーパー運動 | 座った状態で、足の指を思い切り広げたり、ぎゅっと握ったりを繰り返します。10回程度行います。 | 足の指の筋肉を刺激し、足全体の血行改善に役立ちます。 |

| アキレス腱伸ばし | 立った状態で、片足を後ろに引き、つま先を上げ、かかとを床につけたまま前屈みになります。アキレス腱とふくらはぎが伸びるのを感じながら20秒程度キープします。 | アキレス腱周辺の柔軟性を高め、足全体の血流をスムーズにします。 |

これらのストレッチは、入浴後など体が温まっている時に行うと、より効果的です。無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。

5.2.4 弾性ストッキングの活用

立ち仕事や長時間座る必要がある場合など、むくみやすい状況が避けられない際には、医療用の弾性ストッキング(着圧ソックス)を活用するのも一つの方法です。足に適度な圧力をかけることで、血液やリンパ液の滞留を防ぎ、むくみを軽減する効果が期待できます。ただし、適切なサイズと着圧のものを選ぶことが重要ですので、鍼灸院のスタッフや専門家にご相談ください。

5.3 冷え対策と入浴法

体の冷えは、血行不良を招き、足のむくみを悪化させる大きな要因となります。特に足元が冷えると、下半身の血液循環が悪くなり、水分が滞留しやすくなります。日頃から体を温める工夫を取り入れることが、むくみ改善には非常に重要です。

5.3.1 体を温める服装を心がける

特に冷えやすい足元や下腹部を温めることが大切です。靴下やレッグウォーマーを着用する、腹巻をする、厚手のボトムスを選ぶなど、季節や気温に合わせて服装を工夫しましょう。就寝時も、足元が冷えないように靴下を履いたり、湯たんぽを活用したりするのも良いでしょう。首、手首、足首の「三首」を温めることで、全身の血行が促進されやすくなります。

5.3.2 湯船にゆっくり浸かる入浴法

シャワーだけで済ませず、毎日湯船にゆっくりと浸かる習慣をつけることを強くおすすめします。湯船に浸かることで、以下の効果が期待できます。

- 温熱効果: 体が芯から温まり、全身の血行が促進されます。これにより、滞っていた血液やリンパ液の流れがスムーズになり、むくみの解消に繋がります。

- 水圧効果: 湯船の水圧が、足に適度なマッサージ効果を与え、下半身に滞留した血液や水分を押し上げるのを助けます。

- リラックス効果: 温かいお湯に浸かることで、自律神経の副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。ストレスは血行不良の原因となることもあるため、リラックスすることはむくみ対策にも有効です。

38~40度程度のぬるめのお湯に、15~20分程度を目安に浸かるのが理想的です。入浴剤を活用して、温浴効果を高めるのも良いでしょう。半身浴も効果的ですが、全身浴の方がより効率的に体を温めることができます。

5.3.3 足湯の活用

「今日は時間がない」「全身浴は少し面倒」という日でも、足湯なら手軽に冷え対策とむくみケアができます。洗面器やバケツに42~43度くらいの少し熱めのお湯を張り、くるぶしから膝下までを浸します。15~20分程度浸かることで、足元が温まり、全身の血行も促進されます。アロマオイルを数滴垂らしたり、生姜の絞り汁を入れたりすると、さらにリラックス効果や温浴効果を高めることができます。

5.3.4 体を温める飲み物を選ぶ

日頃から飲むものにも気を配りましょう。温かいハーブティー、生姜湯、ほうじ茶など、体を温める作用のある飲み物を選ぶようにしてください。冷たい飲み物やカフェインの多い飲み物は、体を冷やしやすく、利尿作用もあるため、飲みすぎには注意が必要です。特に冬場やクーラーの効いた室内では、温かい飲み物を意識的に摂るようにしましょう。

5.3.5 マッサージやツボ押しを習慣にする

入浴後など体が温まっている時に、足のマッサージやツボ押しを行うと、血行促進効果が高まります。足の指からふくらはぎにかけて、心臓に向かって優しく揉みほぐすようにマッサージしましょう。特に、鍼灸院で施術する代表的なツボとしてご紹介した「三陰交」「足三里」「陰陵泉」「承山」などを意識して押すことで、むくみ解消効果が期待できます。保湿クリームやオイルを使って滑りを良くすると、肌への負担も少なく、よりリラックス効果も高まります。

これらの生活習慣の改善は、鍼灸治療の効果をより一層高め、むくみにくい健やかな体質へと導くための土台となります。焦らず、ご自身のペースでできることから少しずつ取り入れ、継続していくことが大切です。鍼灸院での施術と合わせて、日々の生活を見直すことで、夕方のつらい足のむくみから解放され、快適な毎日を送ることができるようになるでしょう。

6. まとめ

夕方のつらい足のむくみは、血行不良や水分代謝の乱れ、自律神経の不調など複合的な要因で生じます。鍼灸は、東洋医学の視点から体質を見極め、これらの根本原因にアプローチすることで、むくみの根本改善を目指します。ツボへの刺激は血流を促進し、余分な水分を排出しやすい体へと導き、自律神経のバランスも整えます。鍼灸院での施術に加え、ご自宅でのツボ押しケアや、食生活、運動、冷え対策といった生活習慣の見直しも重要です。これらを組み合わせることで、つらいむくみから解放され、軽やかな足で快適な毎日を過ごせるでしょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。