生理痛・生理不順・PMSに悩む方へ

― 東洋医学で整える、女性のリズム ―

「毎月の生理がつらい」「周期がバラバラ」「生理前になると気分が落ち込む」

そんなお悩みを抱えていませんか?

生理に関する不調は、女性の多くが経験するものですが、

その「原因」や「感じ方」は人それぞれ。

西洋医学ではホルモンバランスや子宮の状態を中心に考えますが、

東洋医学では”からだ全体のバランス”を重視します。

この記事では、生理痛・生理不順・PMS(月経前症候群)について、

東洋医学と西洋医学の違いをわかりやすく解説し、

木氣治療室で行っている鍼灸による整え方をご紹介します。

東洋医学でみる「女性のからだ」

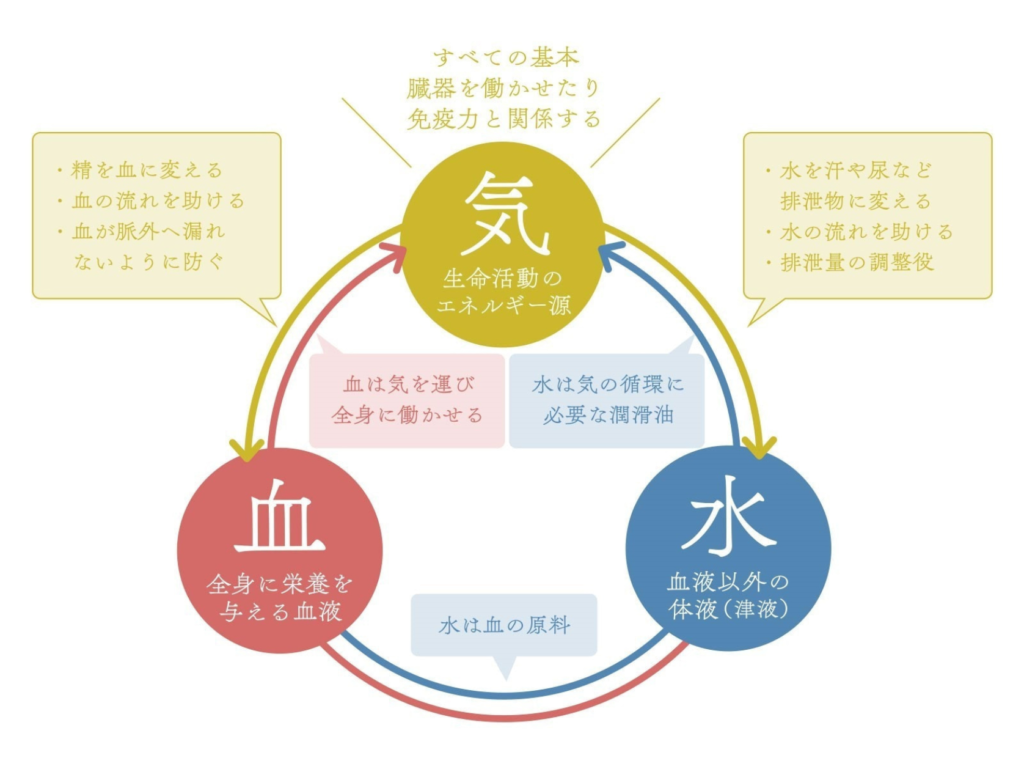

東洋医学では、女性の身体は「血(けつ)」と「気(き)」の働きによって成り立っていると考えます。

血は身体を潤し、心を安定させる源。

気は血を巡らせ、体を温めるエネルギーです。

この二つの流れがスムーズであることが、女性の健康の鍵。

反対に、ストレスや冷え、睡眠不足などで気血の流れが滞ると、

生理痛や生理不順、PMSなどのトラブルが起こりやすくなります。

東洋医学では、生理を「体の声」として捉えます。

痛みや周期の乱れは、体の内側からのサイン。

「無理をしていませんか?」「冷えていますよ」「感情を抑えすぎていませんか?」

そんなメッセージを、体が送ってくれているのです。

生理痛 ― 「不通則痛(ふつうそくつう)」とは?

東洋医学では、「通じざれば、すなわち痛む」という考えがあります。

これを「不通則痛(ふつうそくつう)」といい、

血の流れが滞ることで痛みが生じるという意味です。

◆ 西洋医学の考え方

西洋医学では、生理痛はプロスタグランジンというホルモン様物質の過剰分泌によって起こるとされています。

プロスタグランジンは子宮を収縮させ、経血を押し出す働きをしますが、

分泌が多すぎると子宮が過度に収縮し、痛みを感じます。

治療としては、鎮痛剤(NSAIDs)やホルモン療法が一般的です。

◆ 東洋医学の考え方

東洋医学では、生理痛を単なる”子宮の痛み”とは見ません。

「気・血・水(すい)」の滞りが全身のバランスを乱し、その結果として痛みが現れると考えます。

特に多いのが次の3タイプです。

- 肝気鬱結(かんきうっけつ): ストレスで気が滞るタイプ。イライラ・張る痛み・経血の色が濃い。

- 気滞血瘀(きたいけつお): 気の滞りが長く続き、血まで滞ったタイプ。激しい刺すような痛み・血塊が特徴。

- 寒湿(かんしつ): 体が冷えて痛みが強まるタイプ。下腹部の冷え、温めると楽になるのが特徴。

木氣治療室では、脈診や腹診によってどのタイプかを見極め、

その方に合ったツボを使って、滞った気血の流れを整えます。

生理不順 ― 周期の乱れと体のサイン

生理不順は、「ホルモンの乱れ」だけではありません。

東洋医学では、体内の気血の流れや臓腑(五臓)のバランスが崩れることで、月経周期が乱れると考えます。

◆ 西洋医学の考え方

ホルモンの分泌を調整する視床下部―下垂体―卵巣系のバランスが乱れることで、

生理周期が不安定になります。

過度なストレスや急激なダイエット、生活リズムの乱れなどが原因となり、

治療にはホルモン剤(ピルなど)が使用されます。

◆ 東洋医学の考え方

東洋医学では、生理不順の原因を「体質」と「生活の乱れ」から捉えます。

主なタイプは以下の通りです。

- 気血両虚(きけつりょうきょ): エネルギーと血が不足。疲れやすく、月経が遅れがち。

- 肝鬱気滞(かんうつきたい): ストレスや感情の抑圧による気の停滞。周期が乱れ、イライラしやすい。

- 腎虚(じんきょ): 加齢や過労で生命エネルギーが不足。月経が止まる、周期が長くなる。

木氣治療室では、こうしたタイプに応じて脈の状態を読み取り、

体の内側からホルモンバランスが整うよう働きかけます。

鍼灸施術によって自律神経の働きを穏やかにし、体が「自然なリズム」を取り戻すよう導きます。

PMS(月経前症候群) ― 「気滞」と「瘀血(おけつ)」の関係

「生理前になるとイライラする」「体がむくむ」「頭痛が出る」

これらは、東洋医学でいう「気滞」や「瘀血」に関係しています。

◆ 西洋医学の考え方

PMSは、排卵後に分泌される**プロゲステロン(黄体ホルモン)**と、

**エストロゲン(卵胞ホルモン)**の変動によって起こると考えられています。

治療には抗うつ薬やホルモン療法が用いられることがあります。

◆ 東洋医学の考え方

東洋医学では、PMSは「気・血・水」のバランスの乱れと、

五臓のうち**肝(かん)**の働きの失調が関係すると考えます。

- 肝気鬱結タイプ: ストレスで気が滞り、イライラ・乳房の張り・ため息が多い。

- 気滞血瘀タイプ: 気の滞りが血に及び、頭痛・腹痛・肌荒れが出る。

- 脾虚水湿タイプ: むくみ・体の重だるさ・甘いものの摂りすぎが関係。

これらを整えるには、鍼灸で気の巡りをスムーズにし、

呼吸・睡眠・消化機能を安定させることが大切です。

薬に頼りすぎないケアという選択

薬は症状を抑える助けになりますが、それだけでは根本的な体質改善にはつながりにくい面もあります。

たとえば、鎮痛剤を常用している場合、胃腸への負担が気になる方もいらっしゃいます。

また、ホルモン剤やピルは不正出血や情緒不安定、体重増加などの副作用を伴うこともあります。

もちろん、医師の診断・治療が必要な場合もありますので、医療機関との併用も可能です。

鍼灸は、「体の土台から整える」アプローチとしてお役立ていただけます。

※ひどい生理痛や大量の出血、周期の大きな乱れがある場合は、子宮内膜症や子宮筋腫などの可能性もあります。まずは婦人科での検査をおすすめします。

鍼灸でできること ― 木氣治療室のアプローチ

木氣治療室では、「古典鍼灸」の考えを基盤に、

脈診・腹診によって体内の状態を丁寧に読み取ります。

施術は、痛みのない接触鍼(せっしょくしん)や散鍼(さんしん)、

温かみのあるお灸などを組み合わせ、

神経やホルモン、自律神経のバランスを優しく整えます。

さらに、五臓のバランス(肝・心・脾・肺・腎)を総合的に調整し、

心身が「自然のリズム」に戻れるよう導きます。

◆ 施術の流れ

- 問診: 生理周期や睡眠・食事・感情の変化を丁寧にヒアリング

- 脈診・腹診: 気血水の偏りを指先で読み取る

- 施術: 脈の反応に合わせてツボを選定し、全身の流れを調整

- アフターケア: 体質に合わせた養生法・セルフケアを提案

日常でできるセルフケア

- 冷え対策: お腹・腰・足首を冷やさない。白湯やスープを意識的に。

- 食事: 甘いもの・冷たい飲み物を控え、香味野菜(ネギ・生姜・紫蘇)を取り入れる。

- 睡眠: 夜はスマホや強い光を避け、早めの就寝を。

- 呼吸: 深く吐くことを意識して副交感神経を整える。

- ツボ: 三陰交・太衝・関元などを優しく押すのもおすすめ。

まとめ ― 「整える」は「気づく」ことから

生理痛・生理不順・PMSは、心や体の不調を知らせるサイン。

それを「月に一度のつらいこと」として我慢するのではなく、

「体の声」として受け止めることが、整える第一歩です。

木氣治療室では、

「薬に頼らず、自分の体の声を聞く」

そんなケアを大切にしています。

焦らず、比べず、ゆっくりと。

体が本来のリズムを取り戻せるよう、

ひとりひとりに合わせた施術でサポートいたします。

🌿 木氣治療室

千葉・松戸の完全予約制鍼灸院

自律神経・女性の不調・ホルモンバランスの乱れに対応

「痛みを抑える」のではなく「整えて治る」ための鍼灸を。

お気軽にご相談ください。