【緊張型頭痛の治し方】セルフケア&鍼灸で根本改善!今日からできる対策

「首や肩がガチガチで頭痛が続く」「ストレスを感じると頭が重くなる」そんな緊張型頭痛に悩んでいませんか?この記事では、緊張型頭痛の根本原因を徹底解説し、今日から実践できる効果的なセルフケア方法を詳しくご紹介します。さらに、鍼灸治療が緊張型頭痛にどのように作用し、つらい症状を和らげるのか、そのメカニズムと具体的な効果を解説。セルフケアと鍼灸を組み合わせることで、つらい頭痛から解放され、再発しにくい体質へと改善していくための具体的なヒントが得られます。諦めていた頭痛の改善へ、一歩踏み出しましょう。

1. 緊張型頭痛とは?その特徴とメカニズムを徹底解説

日常生活で多くの人が経験する頭痛の中でも、特に一般的なのが緊張型頭痛です。 この頭痛は、頭全体が締め付けられるような、あるいは重い圧迫感を感じるのが特徴で、首や肩のこりを伴うことが少なくありません。 ここでは、緊張型頭痛がどのようなものか、その具体的な症状と、なぜ起こるのかというメカニズムについて詳しく解説いたします。

1.1 緊張型頭痛の主な症状と見分け方

緊張型頭痛は、その名の通り、筋肉の緊張が深く関わっています。 主な症状は、頭の両側や後頭部、首筋にかけて「締め付けられるような痛み」や「重い圧迫感」として現れることが多いです。 痛みは比較的軽度から中等度で、日常生活に支障をきたすほどではないものの、じわじわと続く鈍い痛みが特徴です。 また、吐き気や光、音に過敏になることは稀で、片頭痛とは異なる点として挙げられます。

以下に、緊張型頭痛の主な症状と、他の頭痛との見分け方のポイントをまとめました。

| 項目 | 緊張型頭痛の主な特徴 | 片頭痛との違い(参考) |

|---|---|---|

| 痛みの種類 | 締め付けられる、重い、圧迫感 | ズキンズキンと脈打つような痛み |

| 痛む場所 | 頭全体、後頭部、首筋、両側 | こめかみ、目の奥など片側が多い |

| 痛みの程度 | 軽度から中等度 | 中等度から重度 |

| 随伴症状 | 首や肩のこり、眼精疲労 | 吐き気、嘔吐、光や音に過敏 |

| 身体活動との関連 | 体を動かしても悪化しにくい | 体を動かすと悪化しやすい |

1.2 緊張型頭痛の根本原因

緊張型頭痛は、単なる頭の痛みではなく、その背景には複数の要因が絡み合っています。 主な根本原因としては、首や肩の筋肉の過度な緊張、精神的なストレスとそれに伴う自律神経の乱れ、そして日々の不良姿勢や生活習慣が挙げられます。 これらの原因が複合的に作用することで、頭痛が引き起こされたり、慢性化したりすることが少なくありません。

1.2.1 首や肩の筋肉の緊張

緊張型頭痛の最も一般的な原因は、首から肩、後頭部にかけての筋肉が硬く緊張することです。 特に、僧帽筋、板状筋、胸鎖乳突筋などの筋肉がこり固まると、それらが頭部へとつながる神経を刺激し、痛みを引き起こすと考えられています。 長時間同じ姿勢での作業、スマートフォンの使いすぎ、猫背などの不良姿勢は、これらの筋肉に継続的な負担をかけ、血行不良を招き、結果として筋肉の緊張をさらに高めてしまいます。

1.2.2 ストレスと自律神経の乱れ

精神的なストレスも、緊張型頭痛の大きな原因の一つです。 ストレスを感じると、私たちの体は無意識のうちに筋肉をこわばらせる傾向があります。 また、ストレスは自律神経のバランスを乱すことにもつながります。 自律神経は、心臓の動きや血圧、消化など、私たちの体のさまざまな機能を調整している神経です。 このバランスが乱れると、血管の収縮・拡張がうまくいかなくなり、血行不良を引き起こしたり、痛みを感じやすくなったりすることで、緊張型頭痛を悪化させる可能性があります。

1.2.3 不良姿勢と生活習慣

現代社会において、デスクワークやスマートフォンの長時間使用は避けられないものとなっていますが、これらが引き起こす不良姿勢は、緊張型頭痛の大きな要因です。 特に、頭が前に突き出た「ストレートネック」や猫背の姿勢は、首や肩の筋肉に常に大きな負担をかけ、筋肉の緊張を慢性化させます。 また、睡眠不足、運動不足、冷え、不規則な食生活といった生活習慣の乱れも、体のバランスを崩し、血行不良や自律神経の乱れを招き、結果として緊張型頭痛を引き起こしやすくする原因となります。

2. 今日からできる!緊張型頭痛のセルフケア治し方

緊張型頭痛の辛い症状は、日々のセルフケアで大きく和らげることが可能です。今日からすぐに実践できる、筋肉の緊張緩和、血行促進、そしてストレス軽減に焦点を当てた具体的な方法をご紹介いたします。継続することで、頭痛の頻度や程度を減らし、より快適な毎日を送るための土台を築くことができるでしょう。

2.1 筋肉の緊張を和らげるストレッチとマッサージ

首や肩、頭部の筋肉が緊張することは、緊張型頭痛の大きな原因の一つです。これらの筋肉を優しくほぐすことで、血行が改善され、頭痛の緩和につながります。

2.1.1 首や肩の簡単ストレッチ

デスクワークやスマートフォンの使用などで凝り固まりやすい首や肩の筋肉は、こまめなストレッチで柔軟性を保つことが大切です。無理のない範囲で、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

- 首の前後屈と左右側屈: 背筋を伸ばして座り、ゆっくりと顎を引いて首を前に倒します。次に、天井を見るように首を後ろに反らします。左右に首を傾ける際も、肩が上がらないように意識してください。それぞれ5秒程度キープし、3回ずつ繰り返します。

- 首の回旋: ゆっくりと首を右に回し、真後ろを見るようにします。次に左に回します。急な動きは避け、ゆっくりと大きな円を描くように意識してください。左右それぞれ3回ずつ行います。

- 肩甲骨回し: 両肩を耳に近づけるように持ち上げ、そのまま後ろへ大きく回します。次に、前から後ろへ、後ろから前へと、肩甲骨を意識しながら大きく円を描くように回します。それぞれ5回ずつ行い、肩周りの血行を促進します。

2.1.2 頭部や首周りのセルフマッサージ

指の腹を使って、頭皮や首の付け根を優しくマッサージすることで、筋肉の緊張を直接的に和らげることができます。入浴中や体が温まっている時に行うと、より効果的です。

- 側頭部マッサージ: こめかみから耳の上あたりにかけて、指の腹で小さな円を描くように優しくマッサージします。頭皮の血行が促進され、目の疲れや頭の重だるさの軽減にもつながります。

- 後頭部と首の付け根のマッサージ: 両手の指を組み、後頭部の髪の生え際あたりに親指を当てます。親指で頭蓋骨の縁をなぞるように、首の付け根に向かって優しく押し揉みます。特に凝りを感じる部分は、少し長めに刺激を与えてみてください。

- 首筋から肩へのマッサージ: 片方の手で反対側の首筋から肩にかけて、指の腹で揉みほぐします。特に肩と首の境目にある僧帽筋は、緊張型頭痛の原因になりやすい部分です。ゆっくりと深呼吸しながら行いましょう。

2.1.3 押すと楽になるツボ押し

体の特定のツボを刺激することで、筋肉の緊張を和らげ、頭痛を軽減する効果が期待できます。心地よいと感じる程度の強さで、ゆっくりと押しましょう。

| ツボの名前 | 位置 | 押し方と期待できる効果 |

|---|---|---|

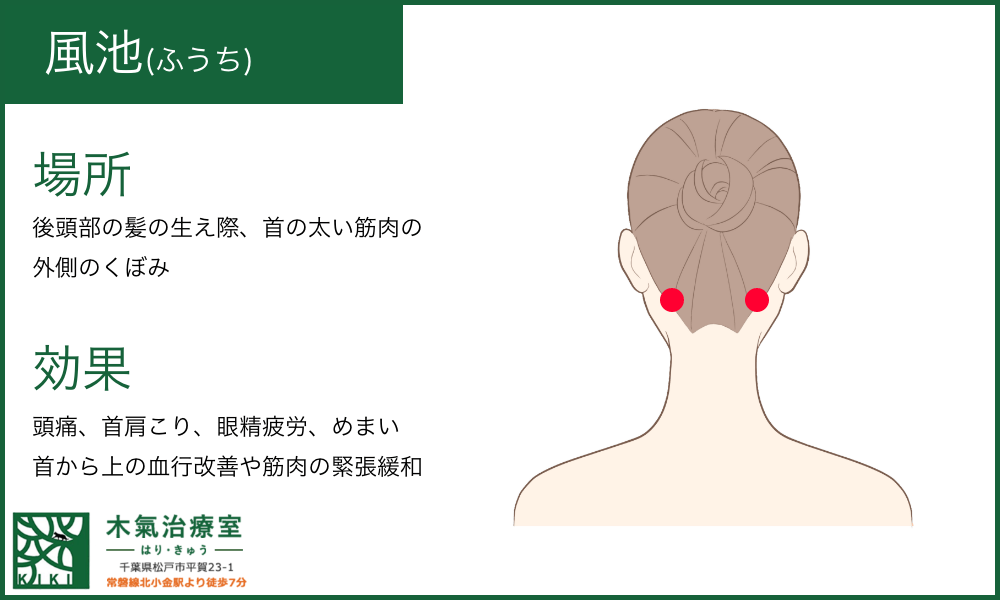

| 風池(ふうち) | 後頭部の髪の生え際、首の太い筋肉の外側のくぼみ。左右にあります。 | 親指で頭の中心に向かってゆっくりと押し上げます。首や肩の凝り、目の疲れ、頭痛の緩和に効果的です。 |

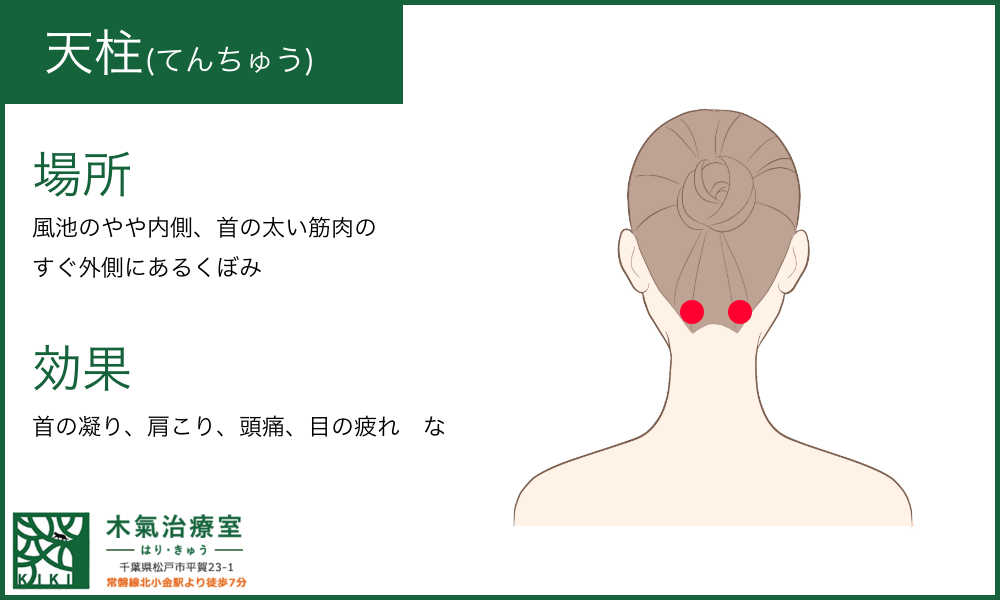

| 天柱(てんちゅう) | 風池のやや内側、首の太い筋肉のすぐ外側にあるくぼみ。左右にあります。 | 親指で首の付け根に向かって優しく押し込みます。首の凝り、肩こり、頭痛、目の疲れに役立ちます。 |

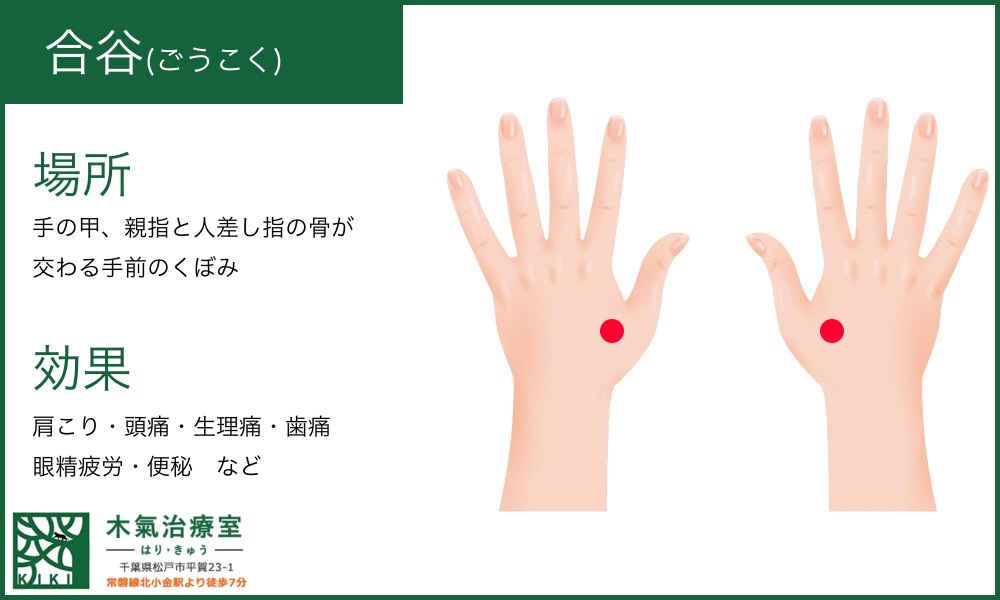

| 合谷(ごうこく) | 手の甲側、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ。 | 反対側の親指で、骨に向かってじんわりと押します。全身の痛みを和らげる万能のツボとされ、頭痛にも有効です。 |

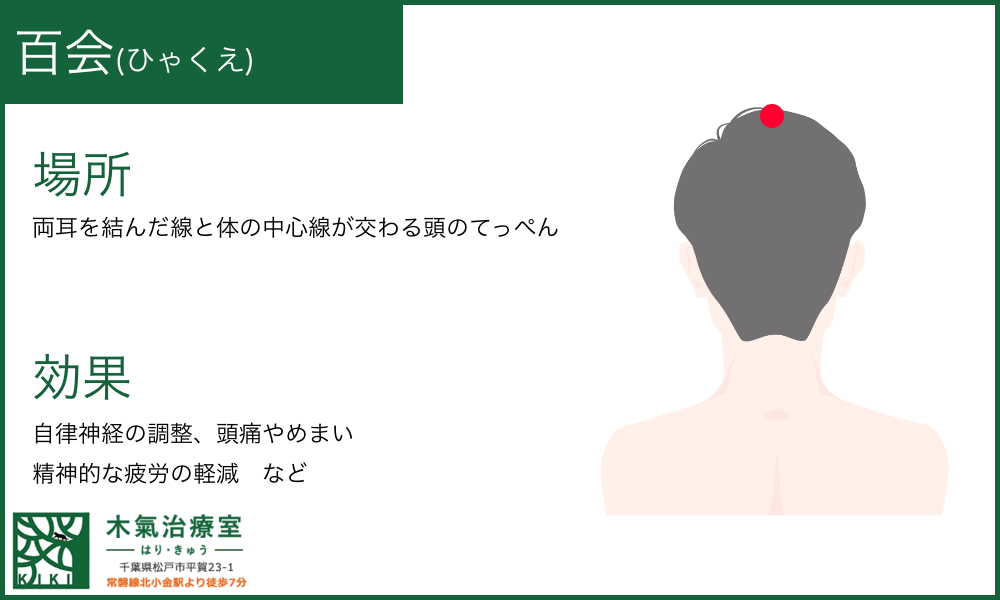

| 百会(ひゃくえ) | 頭のてっぺん、両耳と鼻の延長線が交わる点。 | 中指や薬指の腹で、垂直にゆっくりと押します。頭全体の血行促進、リラックス効果、自律神経の調整に良いとされています。 |

2.2 血行促進とリラックス効果を高める生活習慣

日々の生活習慣を見直すことは、緊張型頭痛の根本的な改善につながります。血行を促進し、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。

2.2.1 温めるケアで血行改善

首や肩周りを温めることで、凝り固まった筋肉がほぐれ、血行が促進されます。これは緊張型頭痛の緩和に非常に効果的です。

- 蒸しタオルや温湿布: 温かい蒸しタオルを首や肩に乗せて10分程度温めます。電子レンジで温めるタイプの温湿布も手軽で便利です。じんわりと温かさが広がり、筋肉の緊張が和らぐのを実感できるでしょう。

- 入浴: シャワーだけでなく、湯船にゆっくりと浸かる習慣を取り入れましょう。38度から40度くらいのぬるめのお湯に20分程度浸かることで、全身の血行が良くなり、心身ともにリラックスできます。アロマオイルなどを加えるのもおすすめです。

2.2.2 質の良い睡眠の確保

睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。質の良い睡眠は、筋肉の緊張を和らげ、自律神経のバランスを整えることにもつながり、緊張型頭痛の予防や軽減に役立ちます。

- 規則正しい睡眠時間: 毎日同じ時間に就寝し、起床することで、体のリズムが整います。休日に寝だめをするのではなく、平日も休日も一定の睡眠時間を保つように心がけましょう。

- 寝具の見直し: 枕の高さや硬さ、マットレスの質は、首や肩への負担に大きく影響します。ご自身に合った寝具を選ぶことで、睡眠中の首や肩の緊張を防ぎ、快適な睡眠をサポートします。

- 就寝前のリラックス習慣: 寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのは避け、代わりに温かい飲み物を飲む、軽いストレッチをする、好きな音楽を聴くなど、リラックスできる習慣を取り入れましょう。心身が落ち着くことで、スムーズな入眠につながります。

2.2.3 適度な運動のススメ

適度な運動は、全身の血行を促進し、筋肉の柔軟性を高めるだけでなく、ストレス解消にもつながります。無理なく続けられる運動を選びましょう。

- ウォーキング: 毎日30分程度のウォーキングは、手軽に始められる有酸素運動です。全身の血行が促進され、気分転換にもなります。姿勢を意識して、腕を軽く振りながら歩くと良いでしょう。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の柔軟性を高めるストレッチや、呼吸と動作を連動させるヨガは、心身のリラックスにも効果的です。特に、首や肩、背中の筋肉を伸ばす動きを意識して取り入れてみてください。

- 継続することの重要性: 一度にたくさん行うよりも、毎日少しずつでも継続することが大切です。日々の生活に運動を組み込むことで、体の巡りが良くなり、緊張型頭痛が起こりにくい体質へと変化していくでしょう。

2.3 ストレス対策で緊張型頭痛を軽減

ストレスは、緊張型頭痛の大きな引き金となります。心身のストレスを軽減することは、頭痛の予防と改善に不可欠です。効果的なストレス対策を実践しましょう。

2.3.1 リラクゼーション法の実践

日々の生活にリラクゼーションの時間を意識的に取り入れることで、心身の緊張を和らげることができます。

- 深呼吸: イライラしたり、緊張を感じたりした時に、ゆっくりと深呼吸を繰り返しましょう。鼻から息を吸い込み、お腹を膨らませ、口からゆっくりと吐き出す腹式呼吸は、自律神経のバランスを整え、心を落ち着かせる効果があります。

- アロマテラピーや音楽鑑賞: ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のあるアロマオイルを焚いたり、心安らぐ音楽を聴いたりする時間を作りましょう。五感を刺激することで、心身の緊張がほぐれやすくなります。

- 瞑想やマインドフルネス: 数分間、静かな場所で目を閉じ、呼吸に意識を集中させる瞑想やマインドフルネスを実践してみましょう。頭の中の雑念が整理され、心が穏やかになります。

2.3.2 ストレスの原因を見つける

ストレスの原因を特定し、それに対して具体的な対策を講じることは、根本的な頭痛の改善につながります。

- ストレス日記をつける: どんな時にストレスを感じるのか、その時の感情や体の状態を記録してみましょう。客観的に自分のストレスパターンを把握することで、対処法を見つけやすくなります。

- 完璧主義からの脱却: 何事も完璧にこなそうとすると、無意識のうちに自分に大きなプレッシャーをかけてしまいます。時には「これで十分」と割り切ることも大切です。自分を許し、完璧でなくても良いという考え方を取り入れることで、心の負担が軽くなります。

- 趣味や楽しみを見つける: 仕事や家事とは別に、自分が心から楽しめる時間を持つことは、ストレス解消に非常に重要です。好きなことに没頭する時間を作ることで、気分転換になり、心のエネルギーをチャージできます。

3. 緊張型頭痛に鍼灸治療が効果的な理由

緊張型頭痛のつらい症状に悩まされている方にとって、鍼灸治療は有力な選択肢の一つです。ここでは、なぜ鍼灸が緊張型頭痛に効果的なのか、そのメカニズムと期待できる具体的な効果について詳しく解説いたします。

3.1 鍼灸が緊張型頭痛にアプローチするメカニズム

鍼灸治療は、単に症状を一時的に抑えるだけでなく、緊張型頭痛の根本原因に多角的にアプローチすることで、体本来の治癒力を高めていきます。そのメカニズムを具体的に見ていきましょう。

3.1.1 筋肉の緊張緩和と血行促進

緊張型頭痛の大きな原因の一つは、首や肩、頭部の筋肉の過度な緊張です。鍼灸治療では、細い鍼を特定のツボや凝り固まった筋肉に直接刺激を与えることで、筋肉の深部に働きかけ、緊張を効率的に和らげます。

鍼の刺激は、滞りがちな血流を改善する効果も期待できます。血行が促進されることで、筋肉に溜まった疲労物質や痛み物質が排出されやすくなり、酸素や栄養がスムーズに供給されるため、筋肉の柔軟性が回復しやすくなります。これにより、頭痛の引き金となる筋肉の硬直が解消され、痛みの軽減につながるのです。

3.1.2 自律神経の調整と鎮痛効果

ストレスや不規則な生活によって乱れがちな自律神経も、緊張型頭痛と深く関わっています。鍼灸治療は、自律神経のバランスを整える作用があることで知られています。

鍼の刺激は、脳に作用し、副交感神経を優位に導くことで、心身のリラックスを促します。これにより、ストレスによる筋肉の緊張や血行不良が改善され、頭痛の軽減に寄与します。

また、鍼の刺激によって、脳内でエンドルフィンやエンケファリンといった、痛みを感じにくくする脳内物質の分泌が促進されます。これらの物質は、体本来の鎮痛作用を持つため、薬に頼らず痛みを和らげる効果が期待できます。さらに、痛みの閾値が上昇することで、痛みに敏感になりがちな状態を改善し、頭痛に対する耐性を高めることにもつながります。

3.2 鍼灸治療で期待できる具体的な効果

鍼灸治療を継続することで、緊張型頭痛に対して以下のような具体的な効果が期待できます。これらの効果は、セルフケアと組み合わせることで、さらに相乗効果を高めることができます。

| 期待できる効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 頭痛の頻度と強度の軽減 | 筋肉の緊張緩和と血行促進により、頭痛の発生頻度が減少し、一度発生した際の痛みの程度も和らぐことが期待できます。 |

| 首や肩のこりの改善 | 頭痛の根本原因である首や肩の筋肉の硬さが解消され、慢性的なこりや張りが楽になることが期待できます。 |

| 睡眠の質の向上 | 自律神経のバランスが整うことで、心身がリラックスし、寝つきが良くなったり、深い睡眠が得られるようになったりすることが期待できます。 |

| ストレス耐性の向上 | 心身のリラックス効果により、ストレスに対する抵抗力が高まり、ストレスが原因で頭痛が誘発されにくくなることが期待できます。 |

| 体質改善と再発予防 | 一時的な症状緩和だけでなく、体のバランスを整えることで、頭痛が起こりにくい体質へと改善し、頭痛の再発予防にもつながります。 |

これらの効果は個人差がありますが、定期的な鍼灸治療は、緊張型頭痛による日常生活への影響を減らし、より快適な毎日を送るための助けとなるでしょう。

4. セルフケアと鍼灸を組み合わせた相乗効果で根本改善を目指す

緊張型頭痛の根本改善と再発防止には、専門的な鍼灸治療と、ご自身で継続できるセルフケアの組み合わせが非常に重要です。鍼灸は、体の深部にアプローチし、筋肉の緊張緩和や血行促進、自律神経のバランス調整を促します。一方、セルフケアは、鍼灸で整えられた状態を維持し、日々の生活の中で発生する負担を軽減するための大切な手段です。

この二つのアプローチを組み合わせることで、それぞれの効果が相乗的に高まり、より持続的な改善が期待できます。鍼灸で体の土台を整え、セルフケアでその土台を日々ケアしていくことで、緊張型頭痛に悩まされない体づくりを目指しましょう。

4.1 鍼灸治療と並行して行うべきセルフケア

鍼灸治療の効果を最大限に引き出し、症状の改善を早めるためには、ご自宅でのセルフケアを並行して行うことが大切です。鍼灸で体の状態が整った後に行うセルフケアは、より効果的に作用し、改善への道のりを力強くサポートします。

| セルフケアの種類 | 鍼灸との相乗効果 |

|---|---|

| 筋肉の緊張を和らげるストレッチとマッサージ | 鍼灸で深部の筋肉の緊張が緩んだ状態で行うことで、筋肉の柔軟性がさらに高まり、血行促進効果が持続します。特に首や肩、頭部のセルフケアは効果的です。 |

| 押すと楽になるツボ押し | 鍼灸治療で全身のバランスが整えられた上で、日常的にツボ押しを行うことで、症状の緩和と予防に役立ちます。ご自身の体の状態に合わせたツボを意識的に押しましょう。 |

| 温めるケアで血行改善 | 鍼灸による血行促進効果と相まって、体を温めるケアは筋肉の緊張を和らげ、全身の血流をさらに改善します。入浴や蒸しタオルなどを活用してください。 |

| 質の良い睡眠の確保 | 鍼灸が自律神経のバランスを整えることで、より深い睡眠へと導かれやすくなります。十分な睡眠は心身の回復を促進し、頭痛の軽減に直結します。 |

| 適度な運動のススメ | 鍼灸で体の歪みが整った状態で行うことで、正しい姿勢での運動習慣が身につきやすくなります。全身の血行促進とストレス解消に繋がり、頭痛の予防になります。 |

| リラクゼーション法の実践 | 鍼灸による自律神経の調整効果と組み合わせることで、心身の緊張がさらに和らぎ、ストレス耐性が高まります。瞑想や深呼吸など、ご自身に合った方法を見つけてください。 |

これらのセルフケアは、鍼灸治療の効果を高めるだけでなく、ご自身の体の変化に気づき、日々の体調管理に役立てるための大切な習慣となります。

4.2 緊張型頭痛の再発を防ぐための予防策

緊張型頭痛の根本改善には、症状が改善した後も再発させないための予防策を講じることが不可欠です。日々の生活習慣を見直し、頭痛が起こりにくい体と心を作る意識が大切になります。

まず、姿勢の改善は最も重要な予防策の一つです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用時は、猫背にならないよう意識し、定期的に休憩を取り、体を動かすようにしてください。正しい座り方や立ち方を意識するだけでも、首や肩への負担は大きく軽減されます。

次に、ストレス管理の継続です。緊張型頭痛はストレスと密接に関わっています。鍼灸治療で自律神経のバランスを整えても、日々のストレスが過剰であれば再発のリスクが高まります。趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、自然の中で過ごすなど、ご自身なりのストレス解消法を見つけて実践し続けることが大切です。

また、規則正しい生活リズムを保つことも重要です。決まった時間に就寝・起床し、バランスの取れた食事を心がけることで、自律神経の安定に繋がり、頭痛の予防になります。特に睡眠不足は筋肉の緊張やストレスを増大させる要因となるため、質の良い睡眠を確保することを最優先に考えましょう。

最後に、定期的な体のメンテナンスも再発防止に役立ちます。症状が落ち着いた後も、定期的に鍼灸治療を受けることで、体の歪みを整え、筋肉の緊張を未然に防ぎ、自律神経のバランスを良好に保つことができます。セルフケアと組み合わせながら、ご自身の体を労わる習慣を続けることが、緊張型頭痛に悩まされない健やかな毎日へと繋がります。

5. まとめ

緊張型頭痛の根本改善には、日々のセルフケアと専門的な鍼灸治療の組み合わせが非常に有効です。首や肩の筋肉の緊張、ストレス、不良姿勢など、複雑な原因にアプローチするため、ストレッチやマッサージ、生活習慣の見直しといったセルフケアで日々のケアを継続し、鍼灸治療で深部の筋肉や自律神経に働きかけることで、相乗効果が期待できます。血行促進や鎮痛効果はもちろん、自律神経のバランスを整えることで、痛みの緩和だけでなく、再発しにくい体質へと導くことが可能です。今日からできる対策を実践し、それでも改善が見られない場合は、専門家への相談をご検討ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。