月経前症候群(PMS)の自宅対処法:鍼灸でつらい症状を和らげる

月経前症候群(PMS)のつらい症状に、毎月悩んでいませんか?この記事では、自宅でできるPMSの一般的な対処法に加え、東洋医学に基づいた鍼灸がなぜ効果的なのか、そして自宅で簡単に実践できるツボ押しや温灸の活用法を詳しく解説します。心身のバランスを整え、つらい症状を和らげるヒントを見つけ、快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

1. 月経前症候群(PMS)とは?あなたの症状はPMSかも

生理が始まる数日前から、心や体にさまざまな不調を感じることはありませんか。生理が始まると症状が自然と軽くなるようであれば、それは月経前症候群(PMS)かもしれません。PMSは、多くの女性が経験する生理周期に関連した不調で、日常生活に影響を及ぼすことも少なくありません。

PMSの症状は非常に多岐にわたり、個人差が大きいのが特徴です。まずはご自身の症状がPMSによるものなのかどうか、一緒に確認していきましょう。

1.1 PMSの主な症状とチェックリスト

PMSの症状は、身体的なものと精神的なものに大きく分けられます。ご自身の経験と照らし合わせてみてください。

代表的なPMSの症状は以下の通りです。

| 症状の種類 | 具体的な症状の例 |

|---|---|

| 身体的症状 | 頭痛、めまい、吐き気、下腹部の痛み、乳房の張りや痛み、腰痛、肩こり、むくみ(手足や顔)、倦怠感、だるさ、便秘、下痢、肌荒れ、ニキビ、食欲不振、食欲増進、甘いものが食べたい衝動 |

| 精神的症状 | イライラ、怒りっぽい、憂鬱な気分、気分の落ち込み、不安感、集中力の低下、無気力、不眠、過眠、涙もろくなる、感情のコントロールが難しい |

これらの症状が生理が始まる1週間から10日ほど前から現れ、生理が始まるとともに和らぐようであれば、PMSの可能性が高いと言えます。ご自身の生理周期と症状の出方を記録してみることも、PMSの有無を判断する上で役立ちます。

1.2 PMSの原因と発症メカニズム

PMSの原因はまだ完全に解明されていませんが、いくつかの要因が複合的に関与していると考えられています。主に女性ホルモンの変動と脳内神経伝達物質の関与が指摘されています。

生理周期は、卵胞期と黄体期に分かれます。PMSの症状が現れるのは、主に排卵後から生理が始まるまでの期間である黄体期です。この時期には、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という二つの女性ホルモンが急激に変動します。

特にプロゲステロンの分泌量が増加し、その後の急激な減少が、脳内の神経伝達物質、特に気分や感情を安定させる働きを持つセロトニンの量に影響を与えると考えられています。セロトニンが不足すると、イライラや気分の落ち込み、集中力の低下といった精神的な不調が起こりやすくなります。

また、ストレスや疲労、不規則な生活習慣、栄養バランスの偏りなども、ホルモンバランスや自律神経の乱れに繋がり、PMSの症状を悪化させる要因となると考えられています。体質や感受性の個人差も、症状の出方や程度に大きく影響すると言われています。

2. 自宅でできるPMSの一般的な対処法を見直そう

月経前症候群(PMS)の症状は、日常生活のちょっとした工夫で和らげられることがあります。まずは、ご自身の生活習慣を見直し、無理なく取り入れられることから始めてみましょう。ここでは、自宅で実践できる一般的なPMS対策をご紹介します。

2.1 食事でPMS症状を和らげる工夫

日々の食生活は、PMSの症状に大きく影響すると言われています。特に生理前は、ホルモンバランスの変化によって心身がデリケートになりやすいため、食事内容に気を配ることが大切です。

特定の栄養素を意識的に摂取したり、控えるべき食品を避けたりすることで、つらい症状の緩和が期待できます。

| カテゴリ | 推奨される食品・栄養素 | 期待できる効果 | 避けるべき食品・成分 | 避けるべき理由 |

|---|---|---|---|---|

| ビタミン・ミネラル | ビタミンB6(バナナ、鶏むね肉、マグロなど)、マグネシウム(アーモンド、ほうれん草、海藻類など)、カルシウム(乳製品、小魚、小松菜など) | 精神的な不安定さの緩和、むくみや身体の重だるさの軽減、骨の健康維持 | ||

| 食物繊維 | 野菜、果物、きのこ類、海藻類、玄米、全粒粉パンなど | 便秘の改善、血糖値の急上昇抑制、腸内環境の改善 | ||

| 必須脂肪酸 | オメガ3脂肪酸(サバ、イワシなどの青魚、亜麻仁油など) | 炎症の抑制、気分の安定、自律神経のバランス調整 | ||

| 嗜好品・加工品 | カフェイン(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)、アルコール、糖分の多い菓子や飲料、塩分の多い加工食品 | 神経過敏、イライラの増強、むくみの悪化、血糖値の急激な変動 |

また、一度にたくさん食べるのではなく、少量ずつ数回に分けて食べることで、血糖値の急激な変動を抑え、気分の波を穏やかに保つことにも繋がります。

2.2 適度な運動と質の良い睡眠でPMS対策

PMSの症状緩和には、適度な運動と質の良い睡眠も欠かせません。これらは自律神経のバランスを整え、ホルモンバランスの乱れを穏やかにする助けとなります。

2.2.1 適度な運動で心身をリフレッシュ

激しい運動よりも、ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽い有酸素運動がおすすめです。これらは血行を促進し、身体の緊張を和らげ、精神的なストレスを軽減する効果が期待できます。特に、ヨガやストレッチは、心身のリラックスを促し、生理前のイライラや不安感を和らげるのに役立つでしょう。

2.2.2 質の良い睡眠で身体を休ませる

睡眠不足はPMSの症状を悪化させる要因の一つです。毎日同じ時間に就寝・起床する規則正しい生活を心がけ、質の良い睡眠を確保することが大切です。寝る前には、スマートフォンやパソコンの使用を控え、ぬるめのお風呂に入る、アロマを焚くなど、リラックスできる環境を整えましょう。深い眠りは、疲労回復だけでなく、ホルモンバランスの調整にも寄与します。

2.3 ストレスと上手に付き合うセルフケア

ストレスはPMSの症状を増幅させる大きな要因の一つです。ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、ホルモン分泌にも影響を及ぼすことがあります。そのため、ストレスを完全に無くすことは難しくても、上手に付き合う方法を見つけることが重要です。

自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。例えば、好きな音楽を聴く、読書をする、ゆっくりとお風呂に入る、瞑想や深呼吸をする、日記をつけて感情を整理するなど、心が落ち着く時間を持つことを意識してみてください。また、完璧主義を手放し、時には「まぁいいか」と自分を許すことも、心の負担を軽減するセルフケアになります。

2.4 体を温めてPMSのつらい症状を緩和する

冷えは血行不良を引き起こし、PMSの症状を悪化させる原因の一つと考えられています。特に、下腹部や腰回りの冷えは、生理痛やむくみ、だるさといった身体的な不調に繋がりやすいです。体を温めることで血流が改善され、これらの症状の緩和が期待できます。

具体的な温活としては、湯船にゆっくり浸かる、腹巻や厚手の靴下を着用する、温かい飲み物や食事を摂る、使い捨てカイロを下腹部や仙骨(お尻の割れ目の上あたり)に貼るなどが挙げられます。特に、シャワーだけで済ませず、毎日湯船に浸かる習慣は、全身の血行を促進し、リラックス効果も高めるためおすすめです。

3. 鍼灸でPMSのつらい症状を自宅で和らげる

3.1 なぜ鍼灸がPMSに効果的なのか?東洋医学の視点

月経前症候群(PMS)の症状は、西洋医学ではホルモンバランスの変化が主な原因とされていますが、東洋医学では体の「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」のバランスの乱れが深く関わっていると考えられています。

東洋医学において、気は生命活動のエネルギー、血は全身を巡る栄養物質、水は体液全般を指します。これらのバランスが崩れると、体の様々な不調として現れます。特にPMSでは、「肝(かん)」の気の滞りや「脾(ひ)」の働きの低下、「腎(じん)」の機能の衰えなどが原因となることが多いとされています。

鍼灸は、これらの気の流れを整え、血行を促進し、体液の循環を改善することで、体本来の調和を取り戻すことを目指します。ツボを刺激することで、自律神経のバランスが整い、リラックス効果が高まることも期待できます。これにより、ホルモンバランスの乱れからくる精神的、身体的な不調を間接的に和らげ、PMSのつらい症状の軽減につながると考えられています。

3.2 PMSに効く!自宅でできるセルフ鍼灸ツボ押し

自宅で手軽にできるツボ押しは、PMSの症状緩和に役立つセルフケアの一つです。ツボを押す際は、息を吐きながらゆっくりと圧をかけ、心地よいと感じる程度の強さで数秒間キープし、これを数回繰り返しましょう。無理な力は避け、リラックスして行うことが大切です。

3.2.1 イライラや精神的な不調に効くツボ

PMSで精神的な不調を感じやすい方におすすめのツボです。心の落ち着きを取り戻し、リラックスを促します。

| ツボの名称 | 場所 | 期待できる効果 | ツボ押しのポイント |

|---|---|---|---|

| 太衝(たいしょう) | 足の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ。 | イライラやストレスの緩和、気の巡りを改善し精神的な安定を促します。 | 親指でゆっくりと、やや上方向に押し上げるように刺激します。 |

| 神門(しんもん) | 手首の内側、小指側のくぼみ。 | 精神安定、不眠や動悸など心の不調に効果が期待できます。 | 親指で骨と腱の間をゆっくりと押します。 |

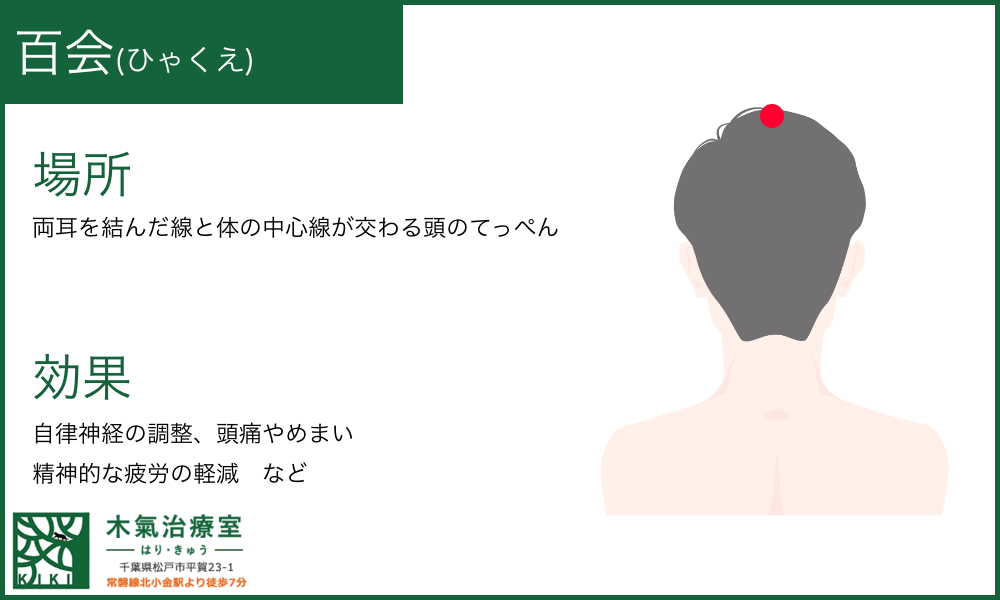

| 百会(ひゃくえ) | 頭のてっぺん、両耳と鼻の延長線が交わる点。 | 自律神経の調整、頭痛やめまい、精神的な疲労の軽減に役立ちます。 | 中指で垂直に、頭の中心に向かって優しく押します。 |

3.2.2 むくみや身体の重だるさに効くツボ

PMS期に体が重く感じたり、むくみが気になる方におすすめのツボです。体内の水分代謝を促し、だるさを軽減します。

| ツボの名称 | 場所 | 期待できる効果 | ツボ押しのポイント |

|---|---|---|---|

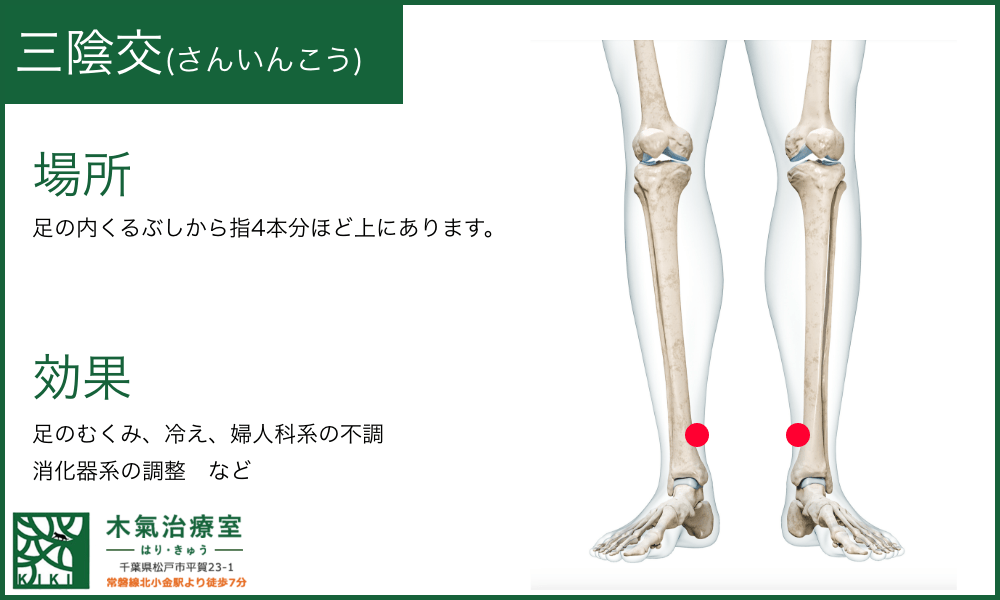

| 三陰交(さんいんこう) | 内くるぶしから指4本分上、すねの骨の後ろ側。 | 女性の万能ツボ。むくみ、冷え、生理不順など、女性特有の症状に幅広く対応します。 | 親指で骨の際をゆっくりと押し揉むように刺激します。 |

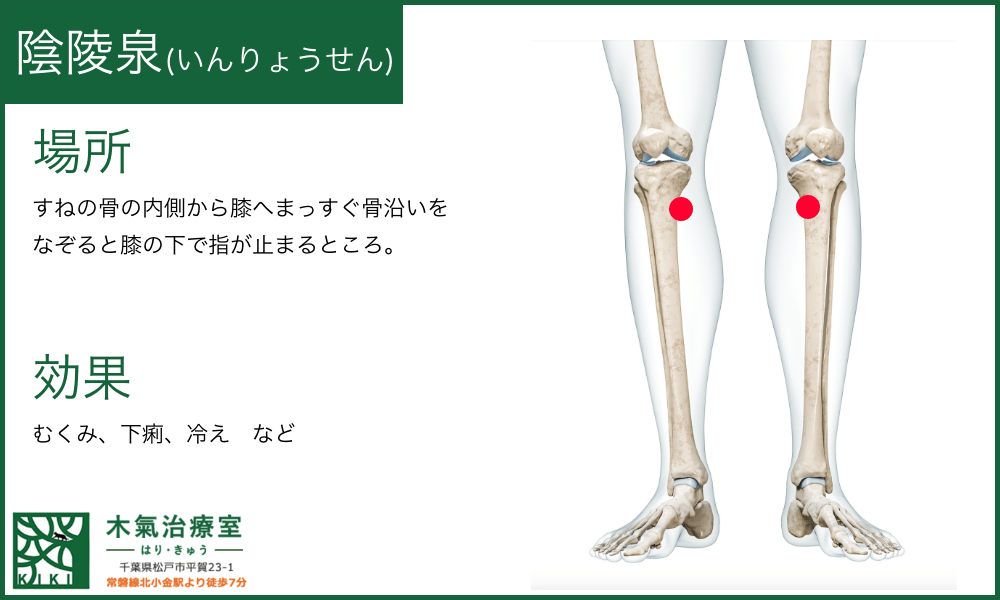

| 陰陵泉(いんりょうせん) | 膝の内側、すねの骨をたどって指が止まるくぼみ。 | 体内の余分な水分排出を促し、むくみやだるさの軽減に役立ちます。 | 親指で骨の際を、少し内側に向かって押します。 |

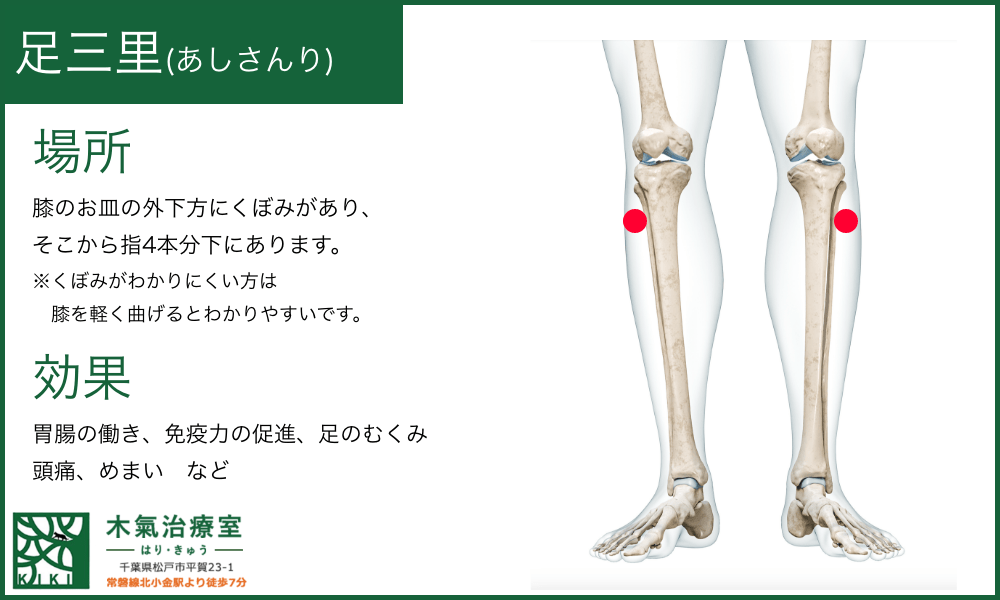

| 足三里(あしさんり) | 膝のお皿の下から指4本分下、すねの外側。 | 全身の調整、消化器系の働きを助け、疲労回復やむくみの改善に繋がります。 | 親指や手のひらで、やや強めに押し揉むように刺激します。 |

3.2.3 お腹の張りや痛みに効くツボ

PMSでお腹の張りや下腹部の痛みを感じやすい方におすすめのツボです。血行を促進し、不快感を和らげます。

| ツボの名称 | 場所 | 期待できる効果 | ツボ押しのポイント |

|---|---|---|---|

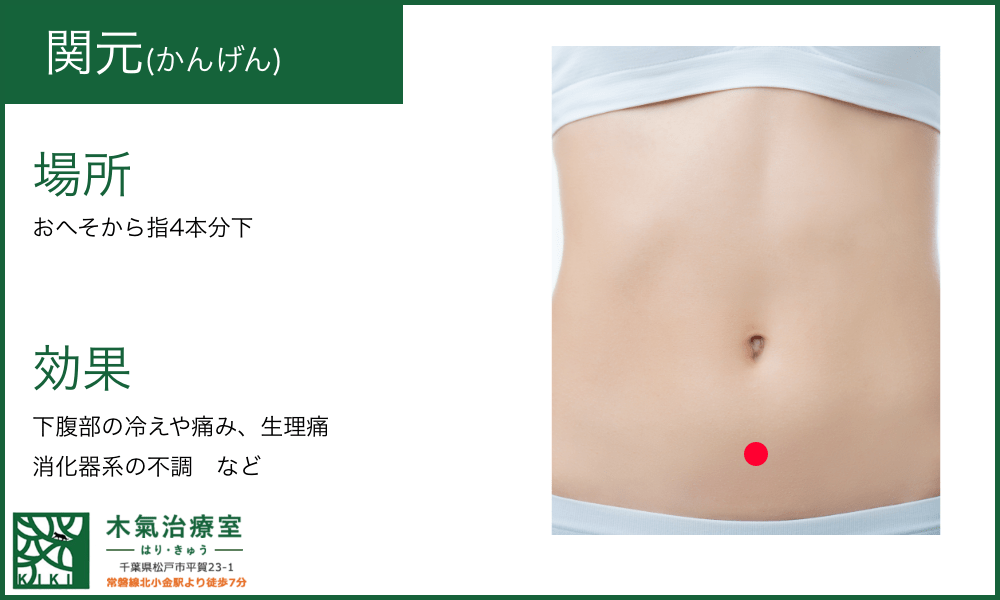

| 関元(かんげん) | おへそから指4本分下。 | 下腹部の冷えや痛み、生理痛、消化器系の不調に効果が期待できます。 | 両手のひらを重ねて、ゆっくりと息を吐きながら押します。 |

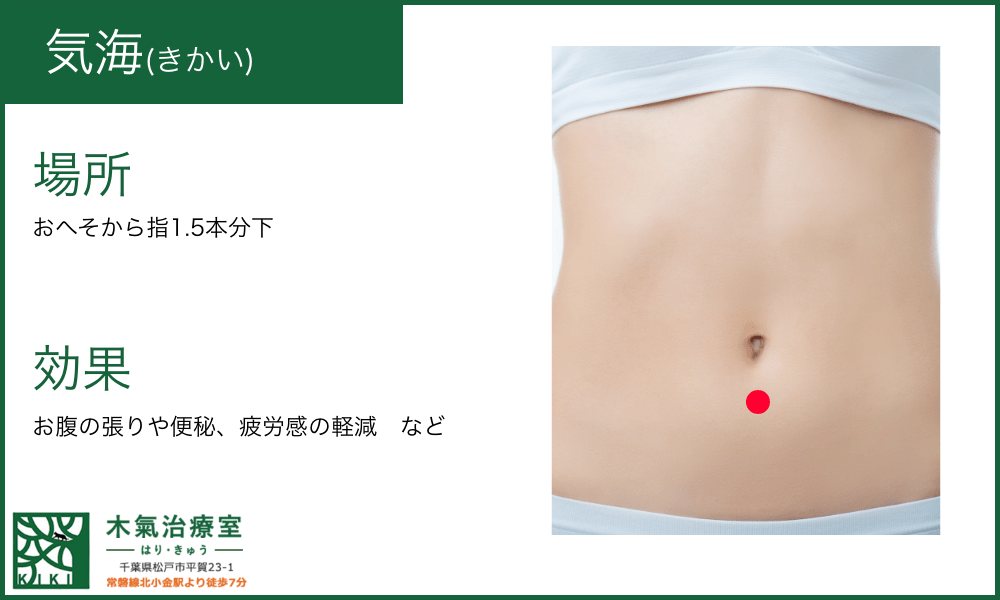

| 気海(きかい) | おへそから指1.5本分下。 | 気の巡りを整え、お腹の張りや便秘、疲労感の軽減に役立ちます。 | 指の腹で、お腹全体を温めるように優しく揉みほぐします。 |

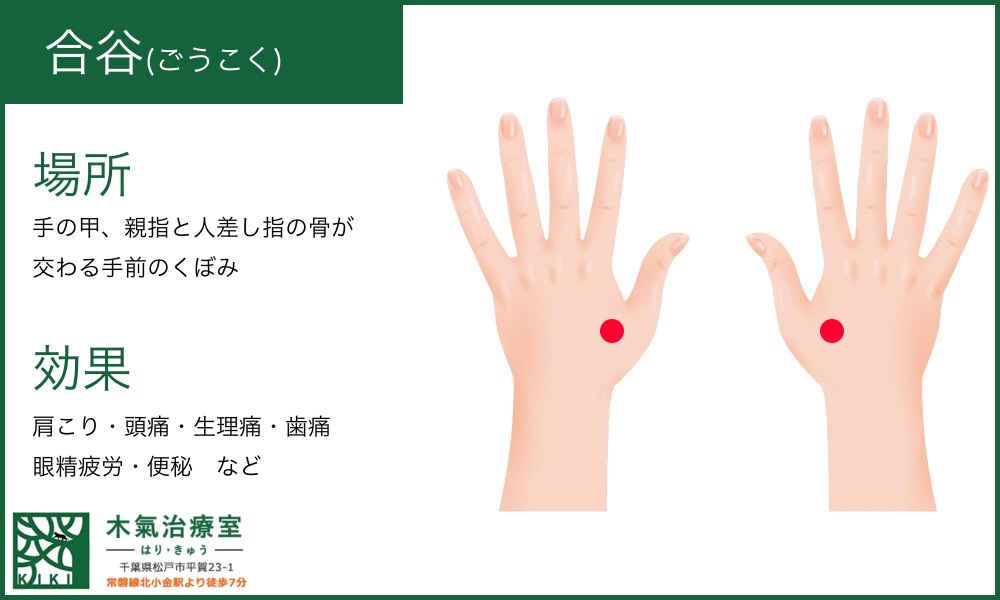

| 合谷(ごうこく) | 手の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ。 | 鎮痛効果が高く、頭痛や生理痛など様々な痛みの緩和に役立つ万能ツボです。 | 反対側の親指で、やや強めに押し揉むように刺激します。 |

3.3 自宅で簡単にできる温灸やアロマ灸の活用法

自宅でできる鍼灸ケアとして、ツボ押しと合わせて温灸(お灸)やアロマ灸を取り入れるのもおすすめです。温灸はツボに熱を加え、血行を促進し、体の冷えを和らげることでPMS症状の緩和に繋がります。特に下腹部や腰、足元など、冷えやすい部分に行うと効果的です。

市販されている温灸には、火を使わないタイプや、台座付きで簡単に使えるタイプなど、様々な種類があります。使用する際は、説明書をよく読み、火傷に注意し、換気を十分に行いましょう。熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。

また、アロマオイルと組み合わせたアロマ灸も人気があります。リラックス効果のあるラベンダーやカモミールなどのアロマオイルを数滴垂らしたお灸を使用することで、香りによる癒し効果も同時に得られます。温熱刺激と香りの相乗効果で、心身ともにリラックスし、PMSの精神的な不調を和らげるのに役立つでしょう。

自宅での温灸やアロマ灸は、お風呂上がりのリラックスタイムや、就寝前など、体が温まりやすい時間帯に行うと、より効果を実感しやすくなります。継続することで、PMSのつらい症状が和らぎ、快適な日々を過ごせるようになることが期待できます。

4. 専門家による鍼灸治療でPMSを根本から改善

月経前症候群(PMS)の症状は、自宅でのセルフケアである程度和らげることができますが、つらい症状が続く場合や、より根本的な改善を目指す場合は、専門家による鍼灸治療を検討することも大切です。専門の鍼灸院では、個々の体質や症状に合わせたオーダーメイドの治療を提供し、PMSの根本的な改善へと導きます。

4.1 鍼灸院でのPMS治療の流れと期待できる効果

鍼灸院でのPMS治療は、単に症状を抑えるだけでなく、体全体のバランスを整えることを目指します。東洋医学の観点から、あなたの体の状態を詳しく把握し、根本原因にアプローチする治療計画を立てていきます。

4.1.1 鍼灸院での治療の流れ

一般的に、鍼灸院でのPMS治療は以下のような流れで進められます。

- 丁寧なカウンセリングと問診 まずは、あなたのPMSの症状、生活習慣、体質、過去の病歴などを詳しくお伺いします。東洋医学では、脈診や舌診といった独自の診断法も用い、あなたの「証(体質や病状)」を見極めます。

- 体質に基づいた治療計画の立案 問診と診断結果に基づいて、あなたに最適な治療計画を立てます。どのツボに鍼やお灸をするか、どのくらいの頻度で通院するかなどを説明します。

- 個別の施術 計画に基づき、鍼や灸を用いて施術を行います。鍼は髪の毛ほどの細さで、ほとんど痛みを感じないことが多く、お灸は温かさで心地よい刺激を与えます。必要に応じて、手技による調整が行われることもあります。

- 生活指導とアフターケア 施術後には、自宅でできるセルフケアや、食事、運動、睡眠などの生活習慣に関するアドバイスが提供されることもあります。これにより、治療効果の持続と体質改善を促します。

4.1.2 鍼灸治療で期待できる効果

鍼灸治療によってPMSのつらい症状が和らぐだけでなく、体質そのものが改善され、PMSになりにくい体へと変化していくことが期待できます。

| 期待できる効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| PMS症状の緩和 | イライラ、気分の落ち込み、不安感といった精神的な不調や、頭痛、むくみ、乳房の張り、お腹の痛みといった身体的な症状の軽減が期待できます。 |

| 体質改善と根本治療 | 東洋医学の視点から、自律神経のバランスを整え、ホルモンバランスを調整することで、症状の緩和だけでなく、体質そのものの改善を目指します。これにより、PMSが起こりにくい体へと導きます。 |

| 自然治癒力の向上 | 鍼灸は、体が本来持っている自然治癒力を引き出すことで、体調を整えます。巡りを良くし、心身のバランスが取れることで、PMS以外の不調も改善されることがあります。 |

| ストレスの軽減 | 施術によるリラックス効果は、PMSの原因の一つであるストレスの軽減にもつながります。心身ともに深いリラックス状態を得ることで、症状の悪化を防ぎます。 |

4.2 自宅ケアと専門治療の併用で相乗効果

PMSの改善には、自宅でのセルフケアと専門家による鍼灸治療を組み合わせることが非常に効果的です。この二つを併用することで、より大きな相乗効果が期待できます。

- 自宅ケアで日々の症状を管理 食事の見直し、適度な運動、質の良い睡眠、ストレスケア、そしてセルフ鍼灸や温灸といった自宅ケアは、毎日の生活の中でPMSの症状を和らげ、悪化を防ぐ上で欠かせません。

- 専門治療で根本的な体質改善 専門家による鍼灸治療は、自宅ケアだけでは難しい、体の内側からのバランス調整や体質改善に特化しています。定期的な治療を受けることで、PMSの根本原因にアプローチし、症状の出にくい体へと変化させていきます。

- 専門家のアドバイスを活用 鍼灸師は、あなたの体の状態を正確に把握し、自宅でのセルフケアについても個別の具体的なアドバイスを提供してくれます。これにより、より効果的で安全なセルフケアを実践することができます。

PMSは多くの女性が抱える悩みですが、適切な対処法と専門的なサポートを得ることで、そのつらさを大きく軽減することが可能です。ご自身の症状と向き合い、最適な方法を見つけて、心身ともに健やかな毎日を取り戻してください。

5. まとめ

月経前症候群(PMS)は、多くの女性が抱えるつらい症状ですが、適切な対処法で症状を和らげることが可能です。日々の生活習慣の見直し、食事や運動、質の良い睡眠、ストレスケアが大切です。特に、東洋医学に基づく鍼灸は、体のバランスを整え、PMS特有のイライラやむくみ、痛みといった症状にアプローチできる有効な選択肢です。自宅で手軽にできるツボ押しや温灸も効果的ですが、専門家による鍼灸治療を併用することで、より根本的な改善が期待できます。ご自身の症状に合わせたケアを見つけ、つらい時期を快適に過ごしましょう。何かお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。